目次

- 1 最近の撮影分は こちら

- 2 5月9日~10日未明

- 3 4月19日 透明度悪+月明かり

- 4 4月1日 ダークフレームを取得してから撮影

- 5 3月23日19:20~19:32 12P/Pons-Brooks 大光害+低空 高度11~15度

- 6 3月20日未明 透明度は良かったが気流悪し

- 7 3月16日夕方 大気透明度が最悪レベルでの撮影

- 8 3月4日未明

- 9 EVSCOPEの三脚の長さ調節のストッパーの調整

- 10 2月24日未明 夏の天体が見えてきました (満月の1日前の月明かり有、やや薄雲あり)

- 11 2月12日夕暮れ後

- 12 2月11日未明 月明かり無し & 透明度良 & 快晴

- 13 2月3日未明

- 14 1月30日

- 15 1月29日

- 16 1月28日 夜

- 17 1月27日 未明

- 18 1月24日

- 19 1月21日

- 20 1月16日 光軸・ピントを追い込みました

- 21 2024年1月13日 未明 透明度良

- 22 2024年1月10日にリリースされたアプリバージョン3.0.0

- 23 2024年1月7日夕暮れ後~8日未明

- 24 2024年1月7日 未明

- 25 2024年1月6日 夕暮れ後

- 26 2024年1月6日未明 快晴

- 27 12月29日 快晴のち雲増える

- 28 12月24日 快晴のち薄雲広がる

- 29 12月23日 無風快晴 透明度良し

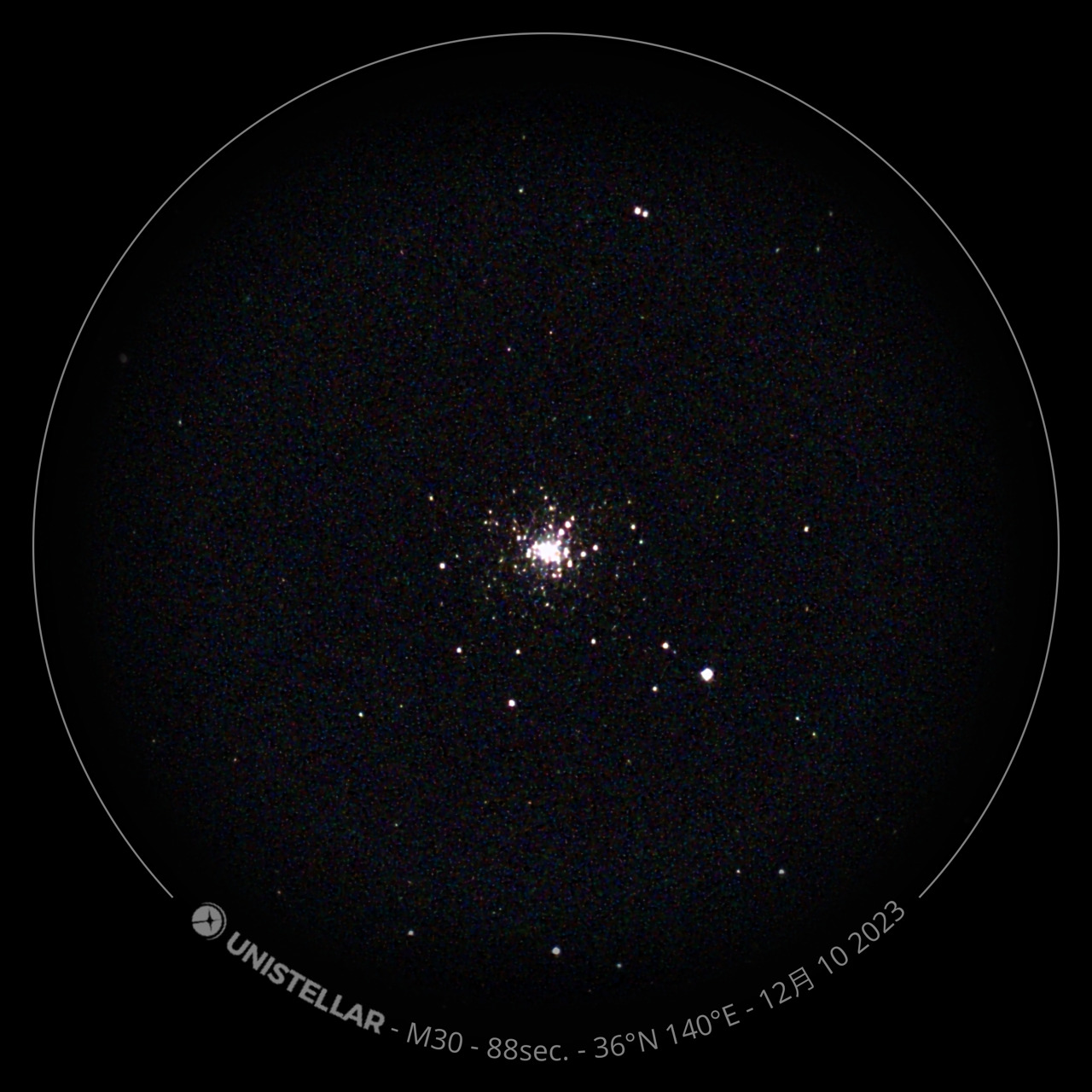

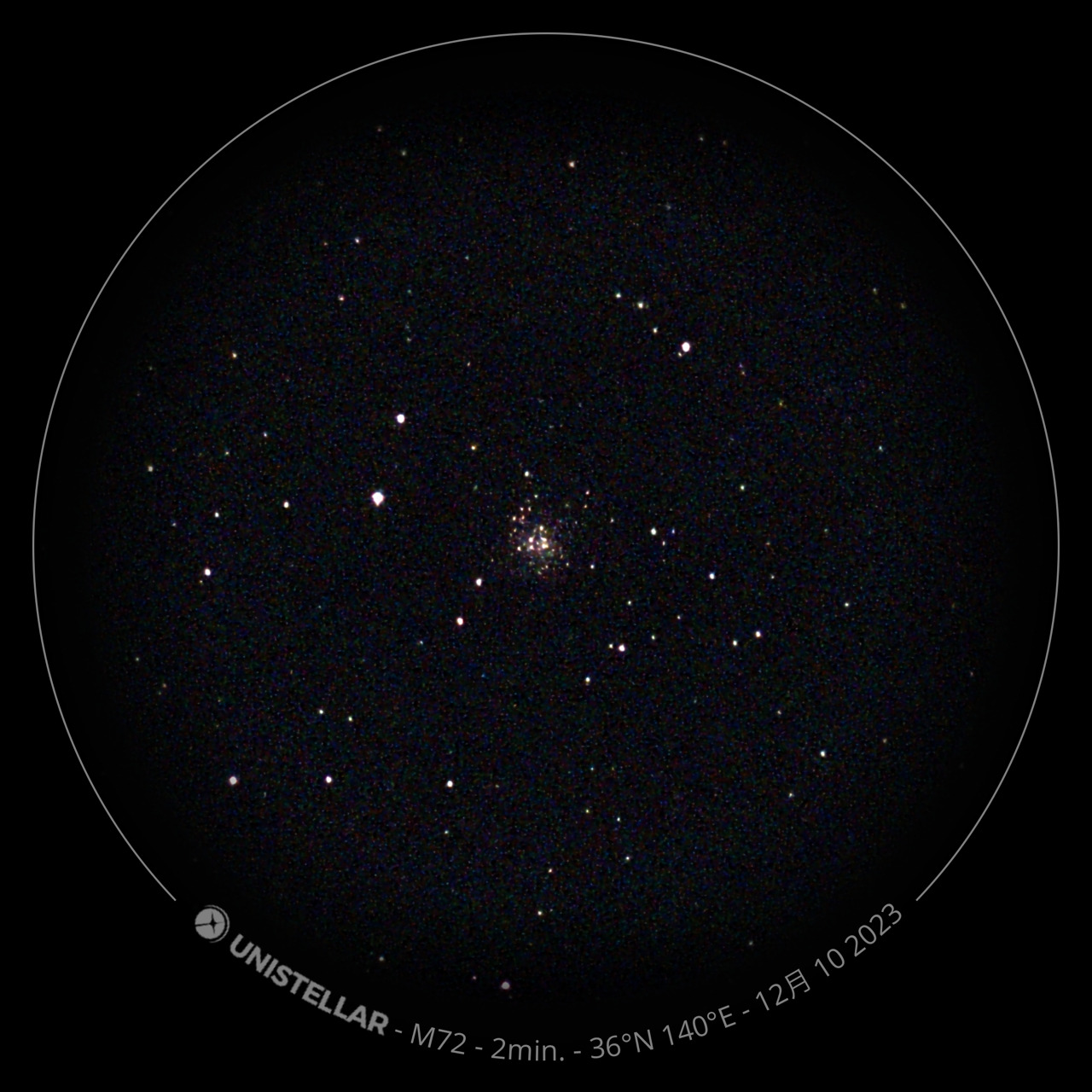

- 30 12月10日 無風快晴 透明度悪し

- 31 反射鏡は放物面

- 32 暖かい部屋からベランダの望遠鏡を操作

- 33 11月23日 赤経・赤緯の入力で天体一発導入 ほぼ無風 月齢10

- 34 10月22日 未明 スッキリ快晴 風速4~5m

- 35 eVscopeのような「経緯台式」のマウントでは、回転軸の水平精度が導入精度に大きく効いてきます

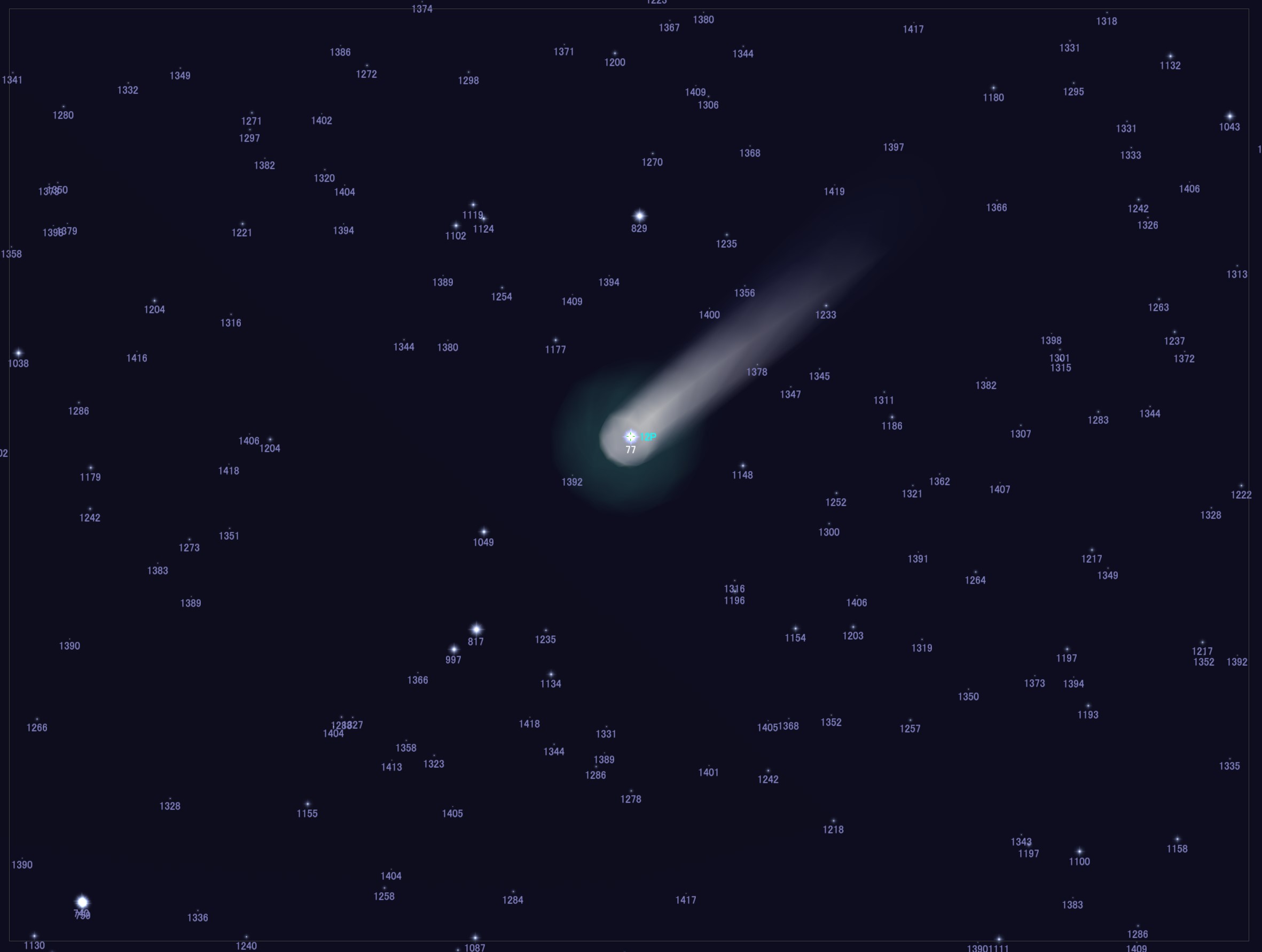

- 36 EVSCOPEで何等星まで写るか? ⇒ 超低空でも14等星まで写っている

- 37 EVSCOPEの鏡筒内はツヤ消しされていないので、都会地ではフード必須

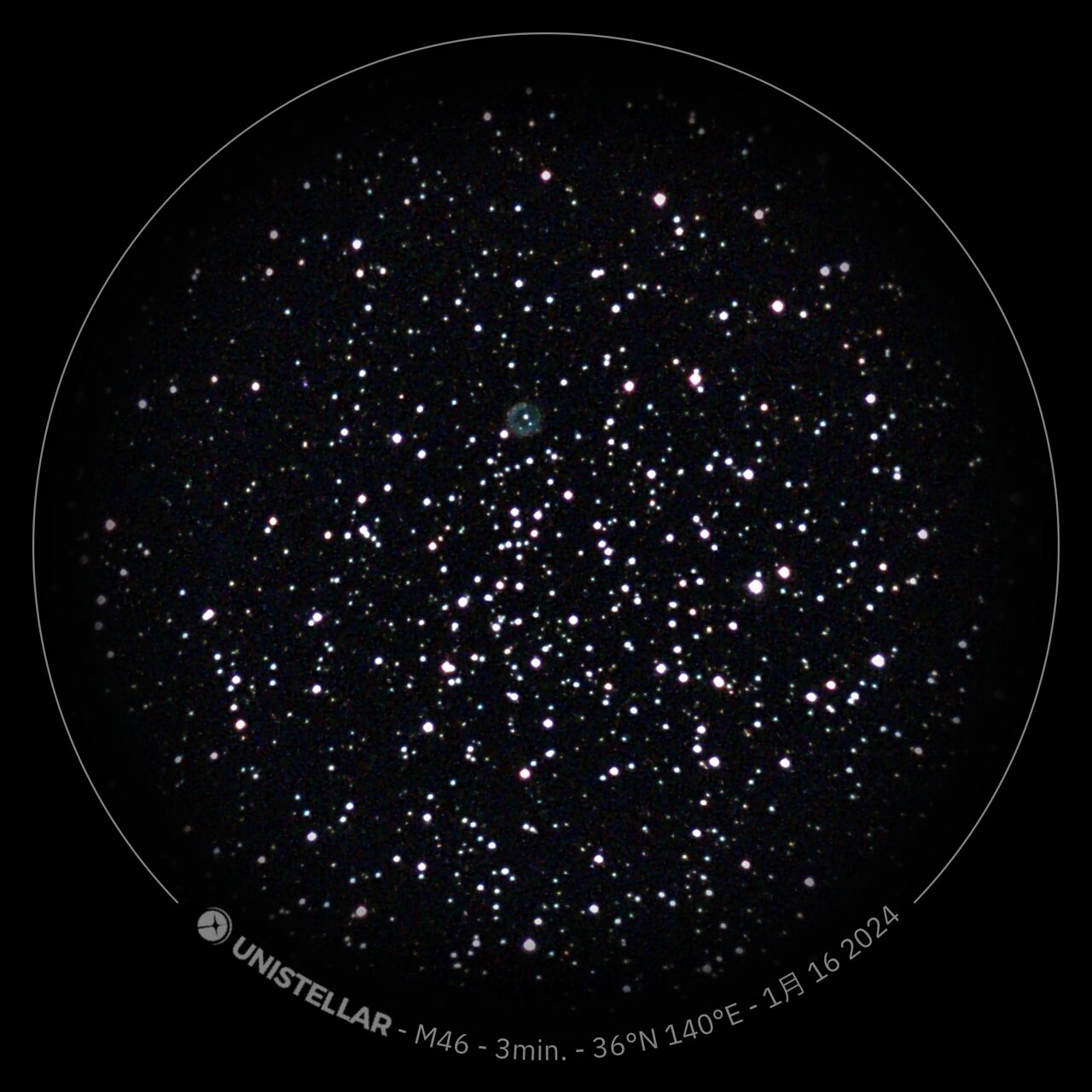

- 38 M46 散開星団 と 小さなリング星雲

- 39 M42 オリオン座 大星雲

- 40 ミラーの傾きの確認・調整

- 41 2023年9月19日にリリースされたバージョン2.5.0

最近の撮影分は こちら

5月9日~10日未明

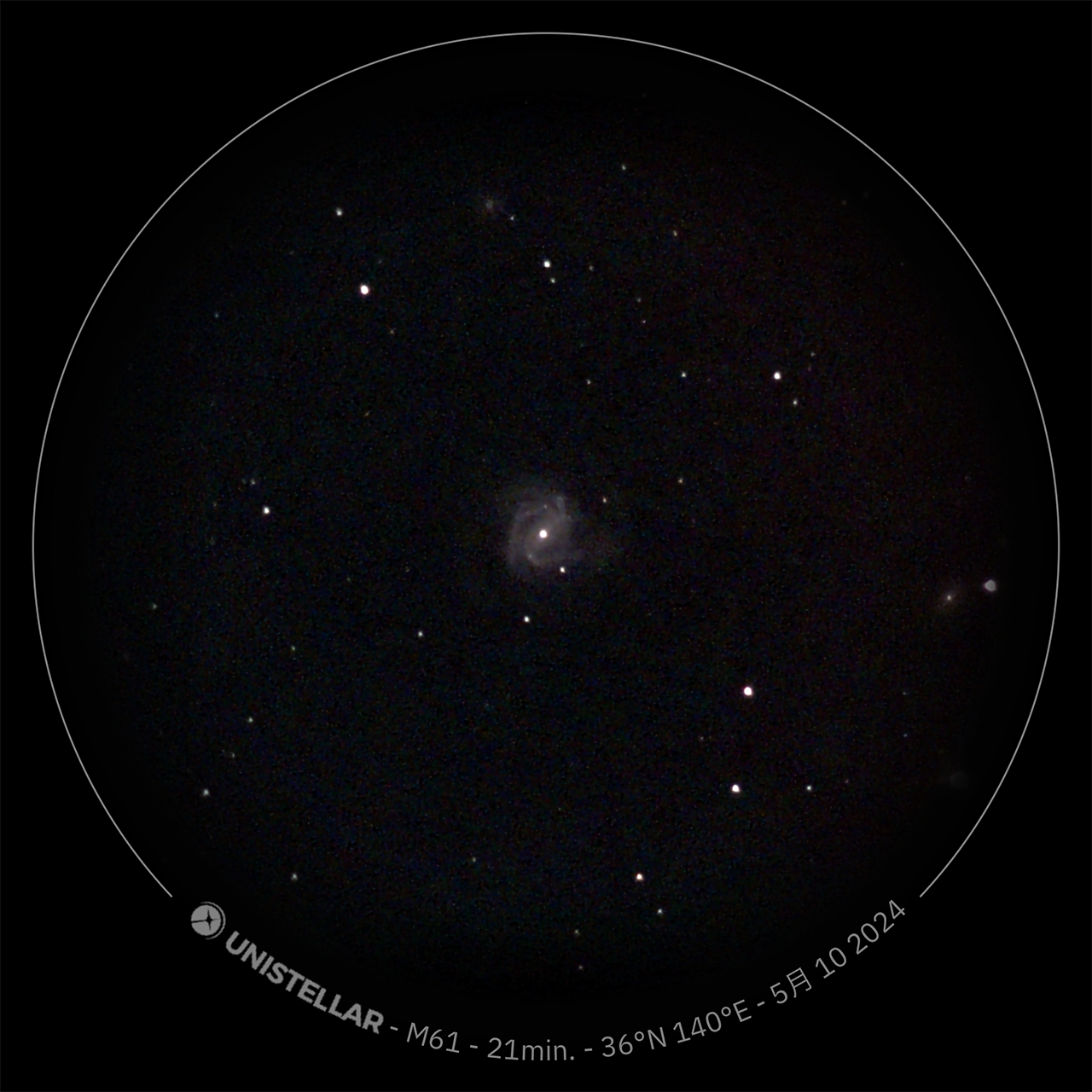

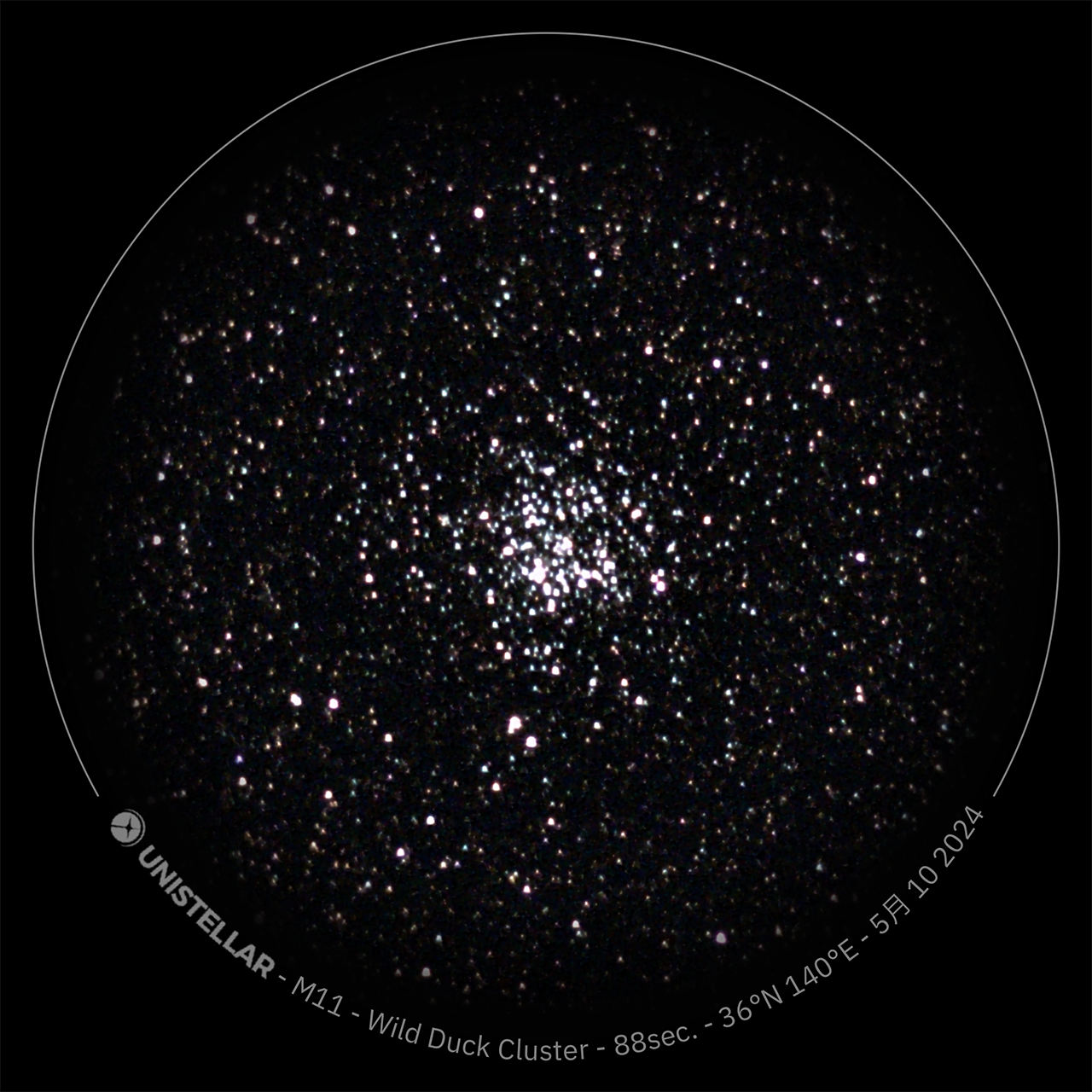

久しぶりに、スカッと晴れ渡りました。風もなく、シーイングも良いようで、EVSCOPE日和でした。

M61

M16

M20

M11

M22

M55

M20

M8

M17

NGC6309 ボックス星雲

NGC6818 小さな宝石星雲

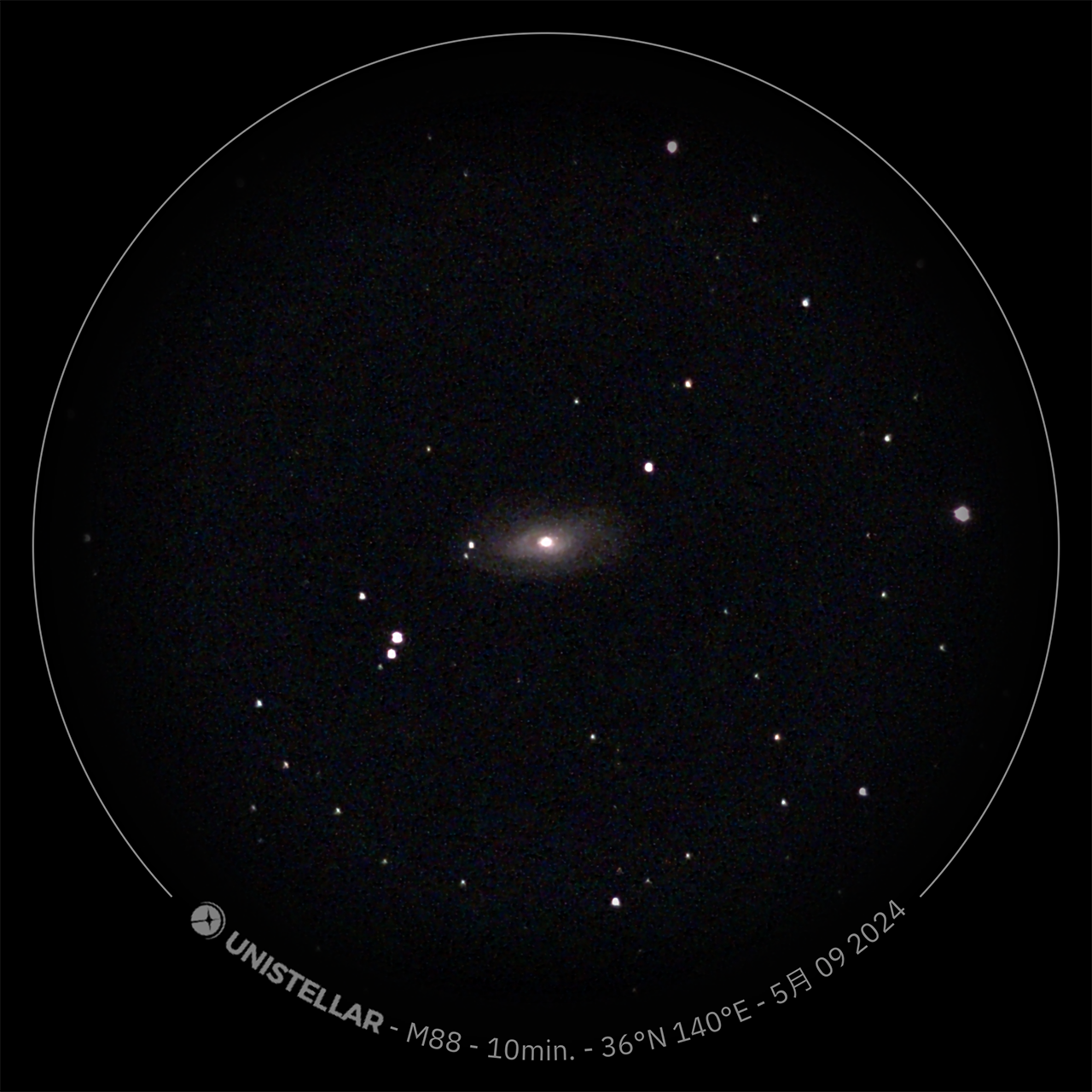

M88

冥王星 確認

4月19日 透明度悪+月明かり

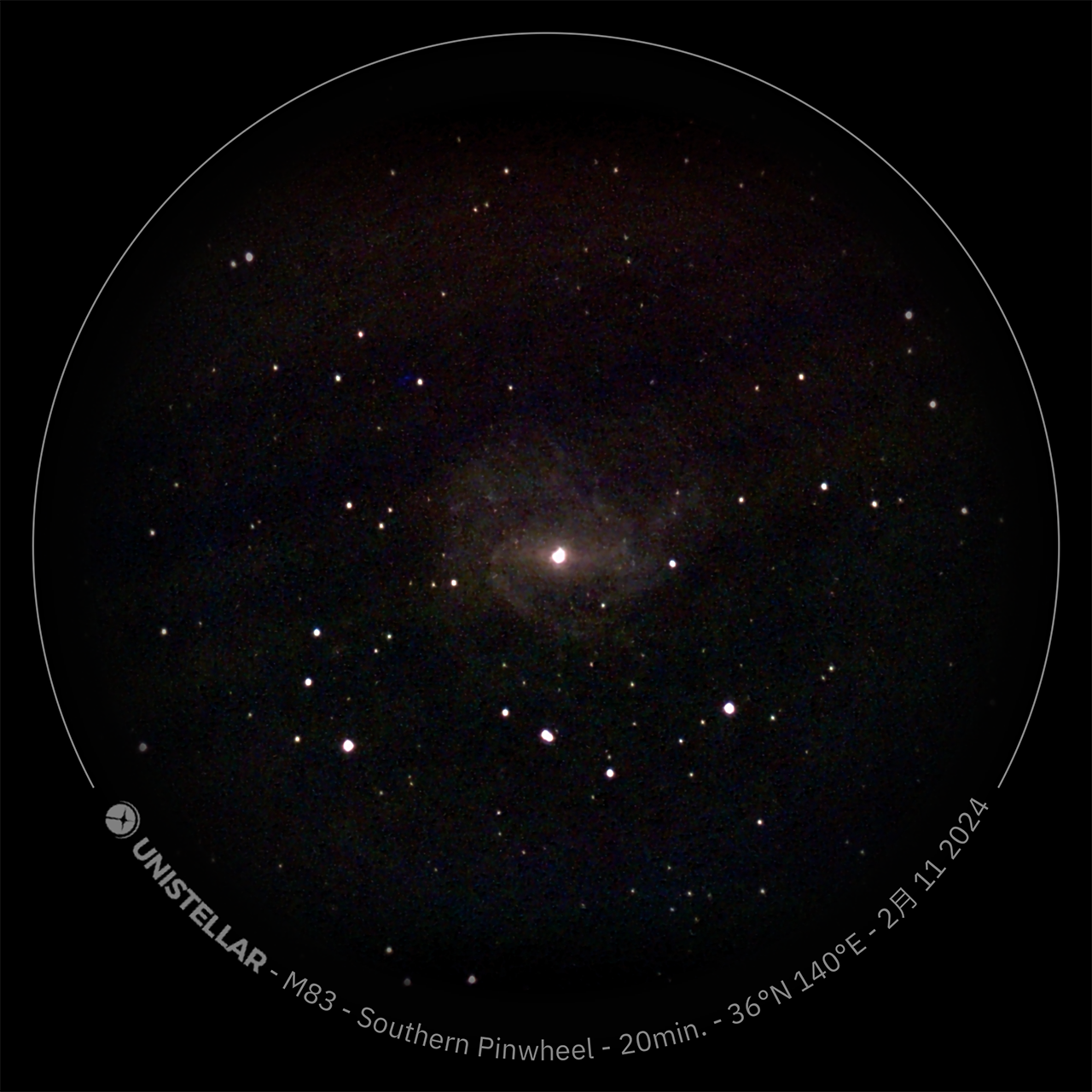

M83

4月1日 ダークフレームを取得してから撮影

NGC5746

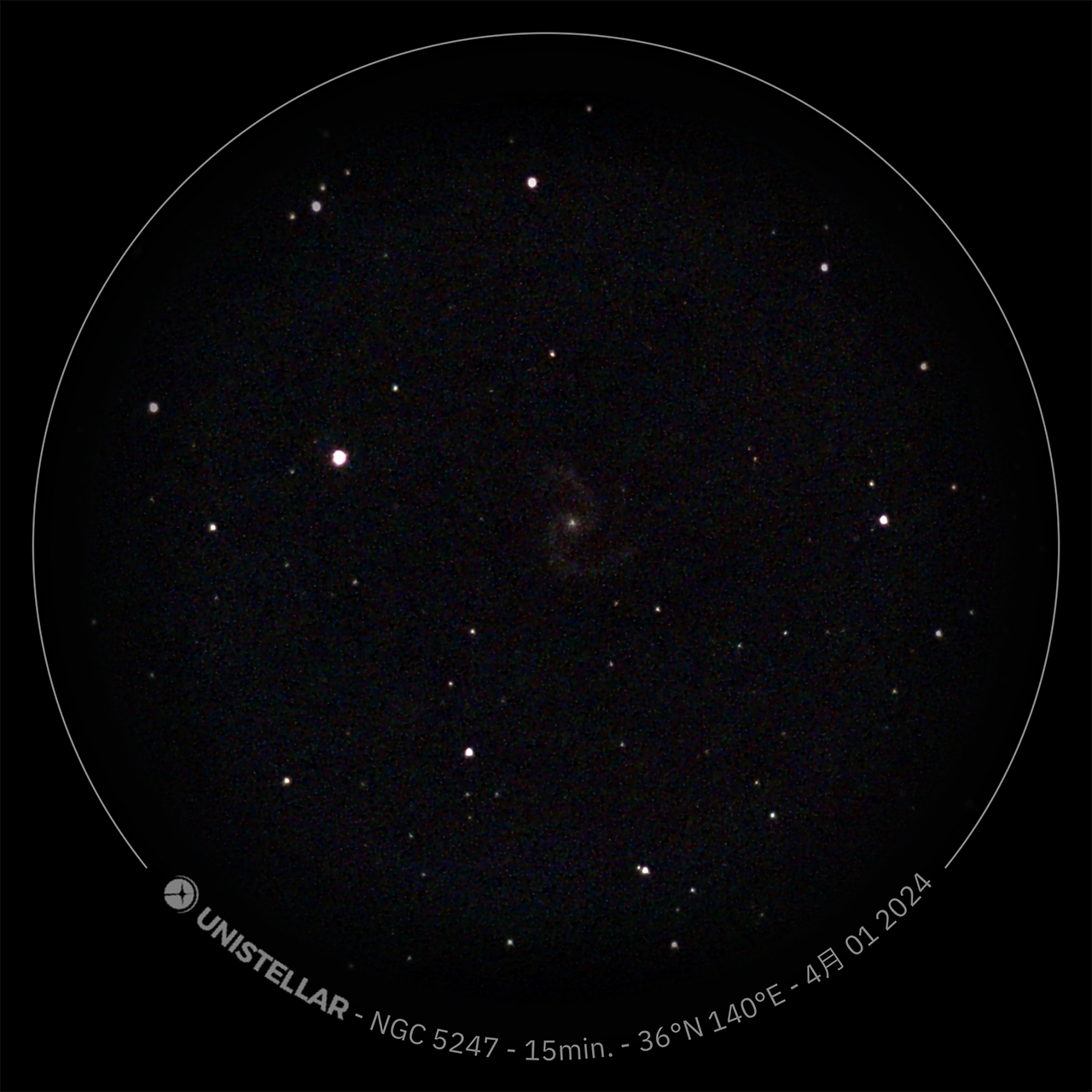

NGC5247

NGC3521

NGC5566

C/2023 A3 彗星 11等級

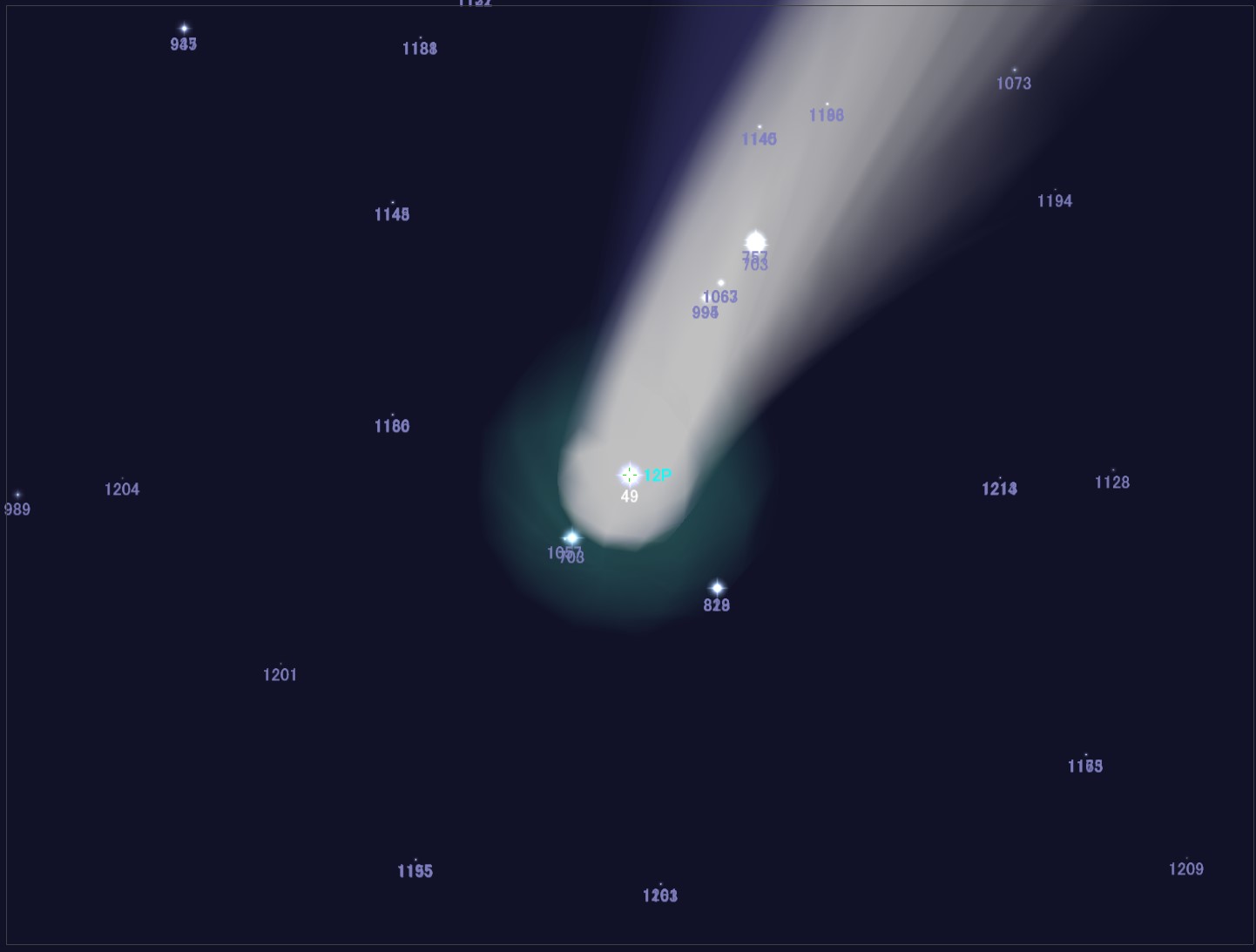

3月23日19:20~19:32 12P/Pons-Brooks 大光害+低空 高度11~15度

ライブモードでは、彗星は確認できましたが、エンハンスドビジョンモードは、100%失敗しました。

ライブモードで彗星の右下のオレンジ色の星のように見えていたものは、星ではなくマンション等の屋上の「航空障害灯」だったのか・・・それで、エンハンスドビジョンモードが失敗か・・・

3/21 ウェストバージニア州で撮影された 12P/Pons-Brooks

NGC891 撮影時 12P/Pons-Brooksの上方の高度28度

3月20日未明 透明度は良かったが気流悪し

M20

M8

左上に、電線がかかってしまいました。

M16 わし星雲

M17 オメガ星雲

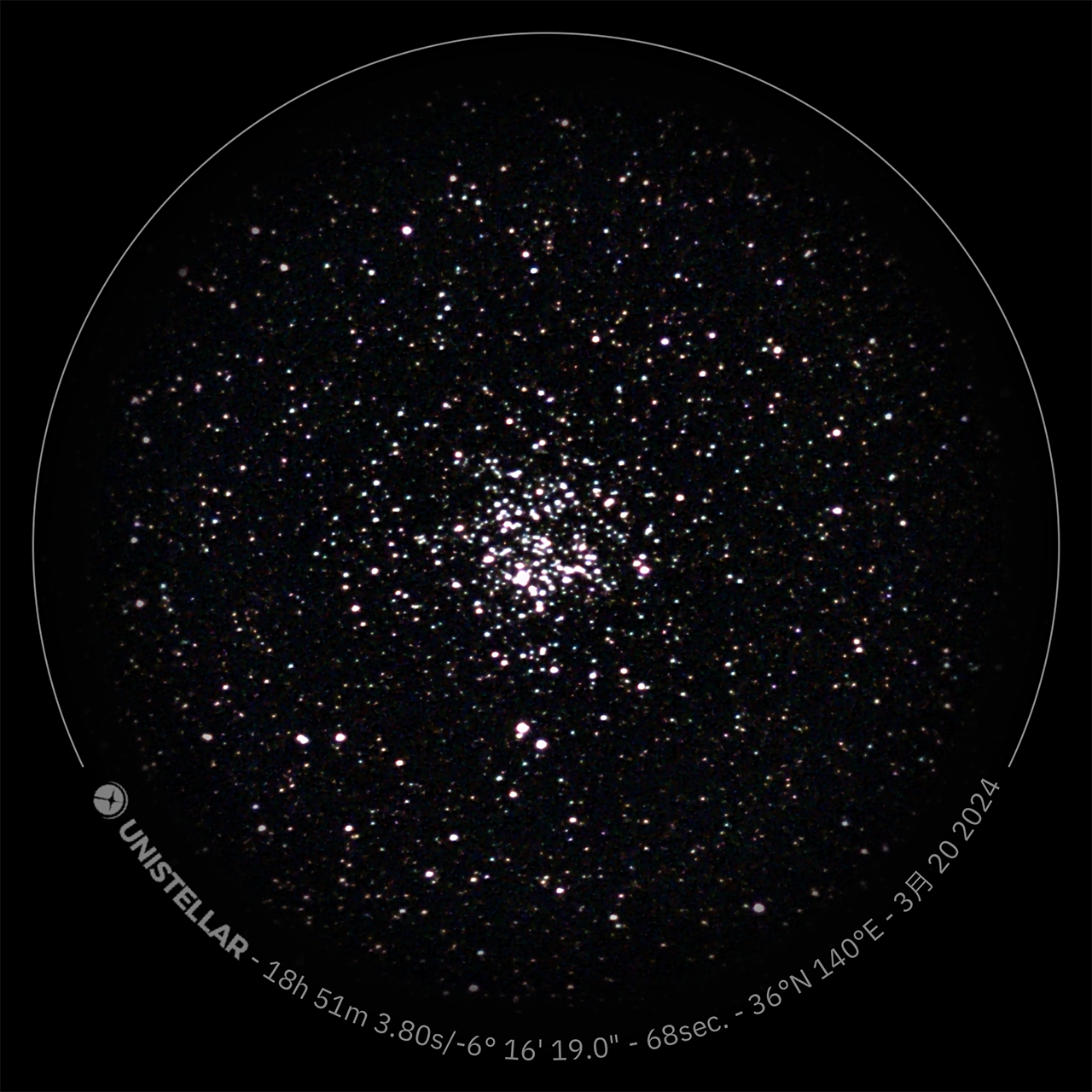

M11

M7

3月16日夕方 大気透明度が最悪レベルでの撮影

NGC891 撮影時高度35度

大飛散の花粉が、大光害を受けて、夜空の透明度が最悪レベルになっており、撮影には非常に厳しい状況でした。

透明度が良い空で撮影された例

12P/Pons-Brooks 撮影時高度15度

透明度最悪のため、ライブ映像では、彗星はおろか周りの星は全く確認できず、当然『エンハンスドビジョン ERROR』となり撮影できませんでした。

3/14 アメリカ西海岸で撮影された 12P/Pons-Brooks

12P/Pons-Brooks

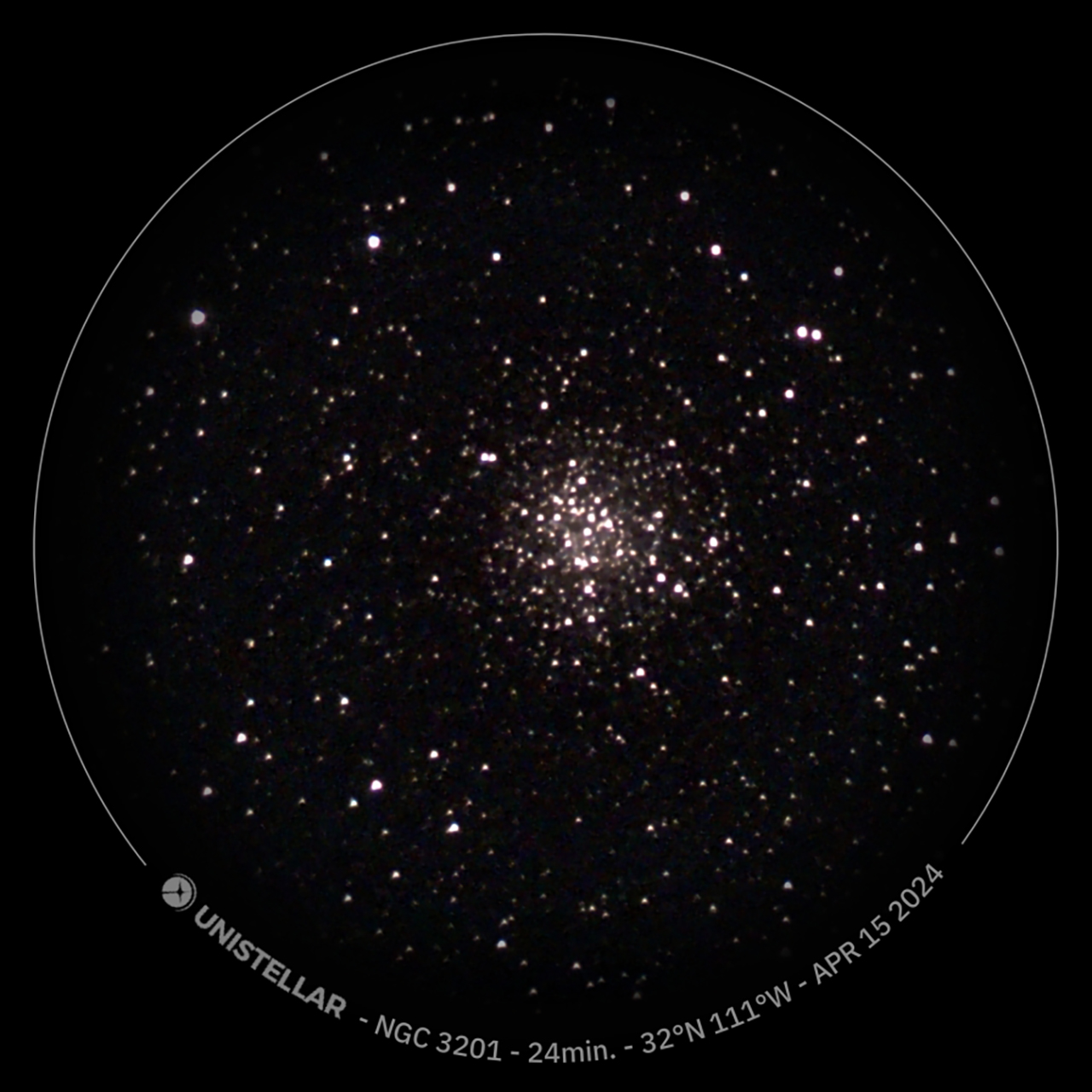

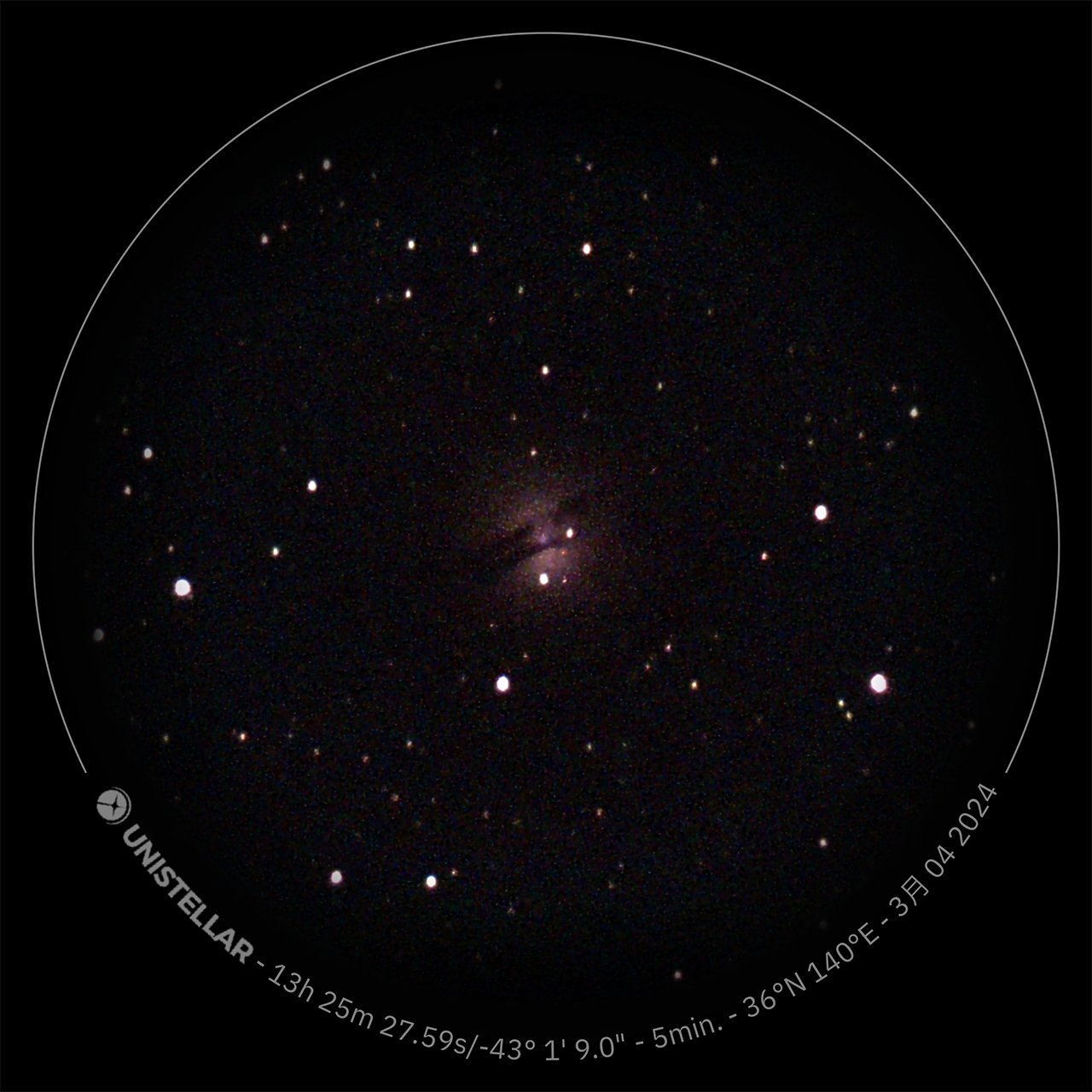

3月4日未明

オメガ星団が見えるか否かの指標 NGC3201

オメガ星団が南中する3時間くらい前に南中する球状星団です。南中高度がオメガ星団とほぼ同じなので、これが見えれば低空まで透明度良く晴れていて、このままの気象条件が3時間続けばオメガ星団が見えるはずです。

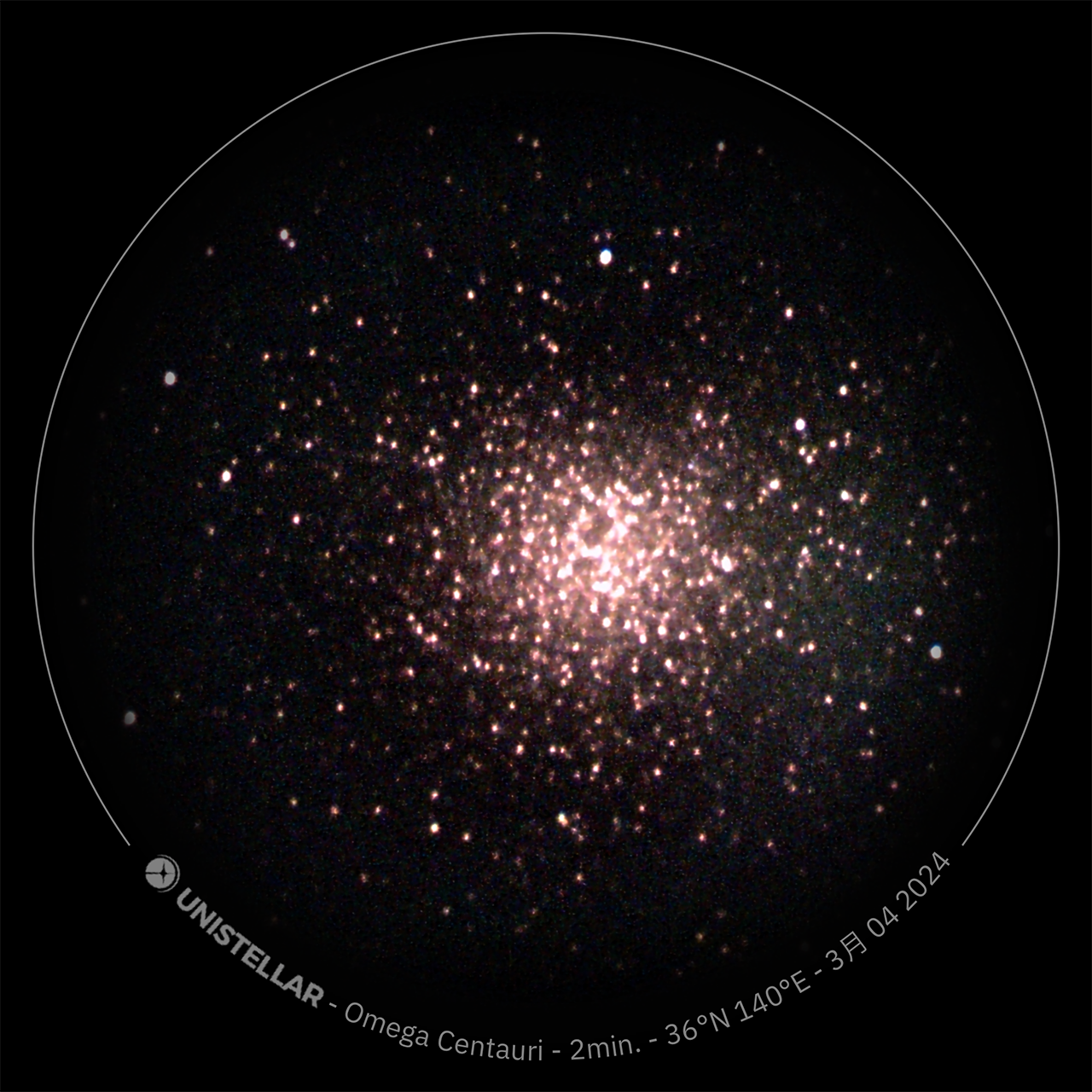

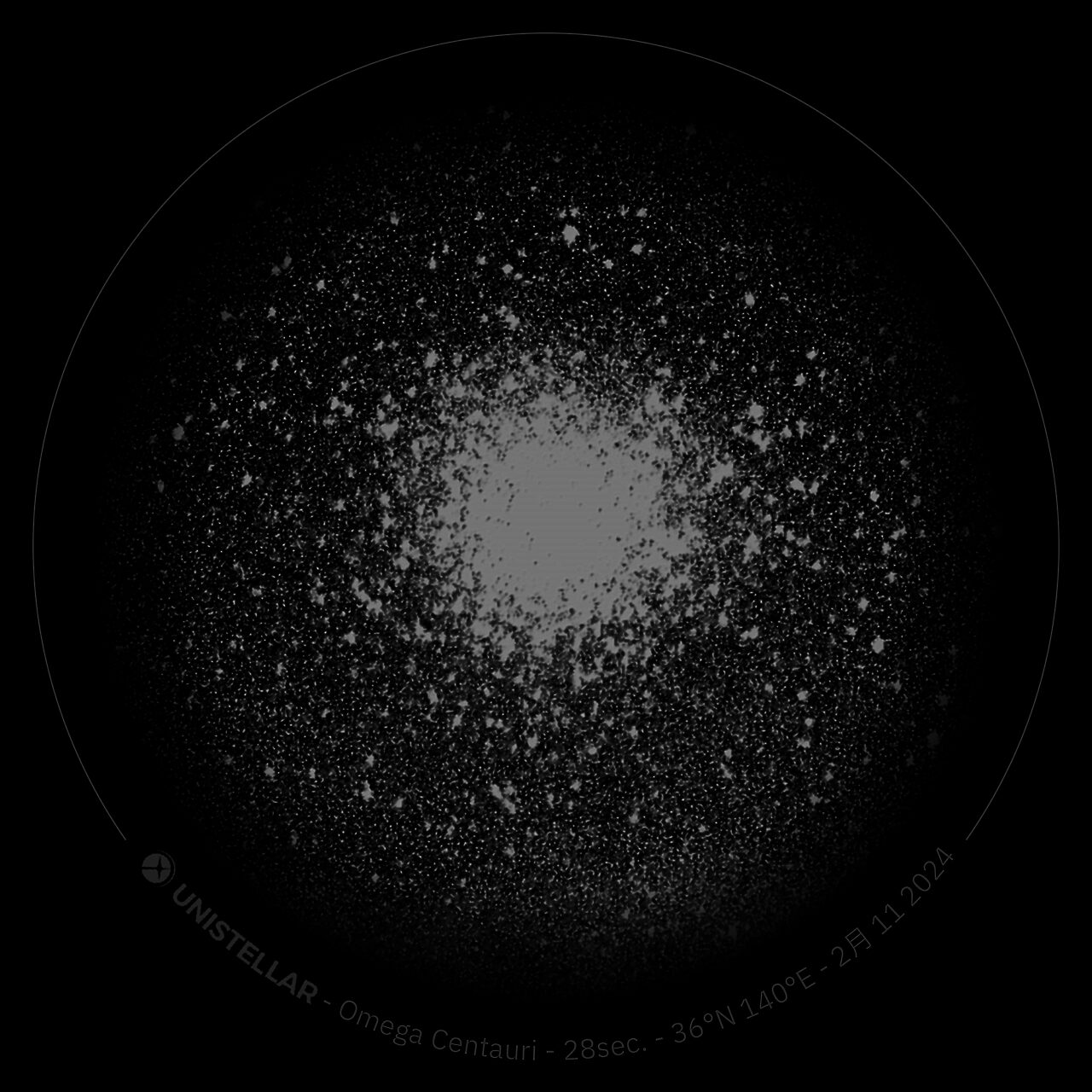

ついに撮影! オメガ星団

さすがに超低空のためシーイングが悪く、鮮明には撮影できませんでしたが、巻ダンボールのフードを前回よりさらに伸ばして(80cm)街灯の明かりを遮断したことで、やっと撮影できました。

鏡筒内は艶消しされていないので、鏡筒内に僅かでも街灯の光が入ると、色味があっという間にマゼンダ~赤になってしまいます。

ケンタウルス座A NGC5128

NGC2613

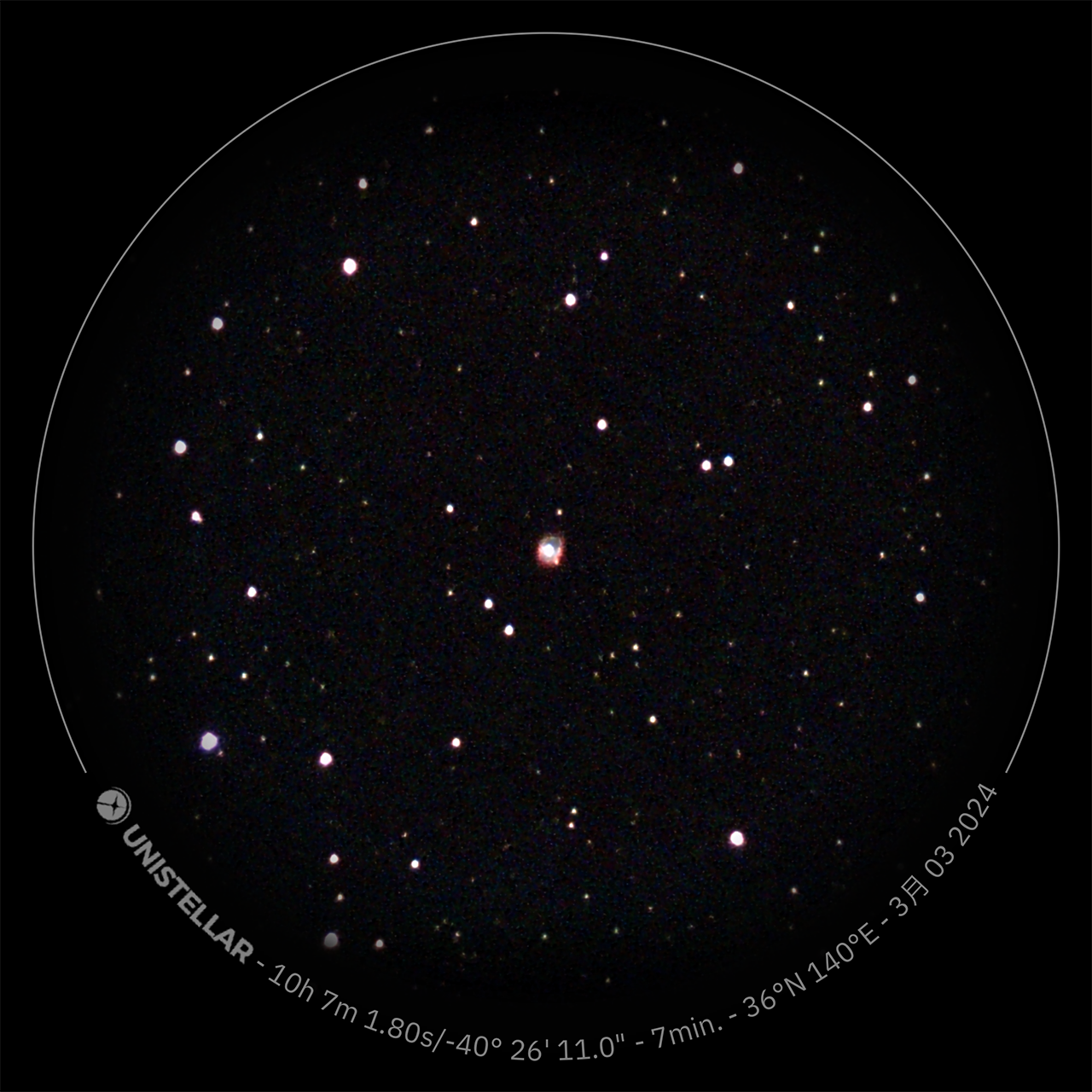

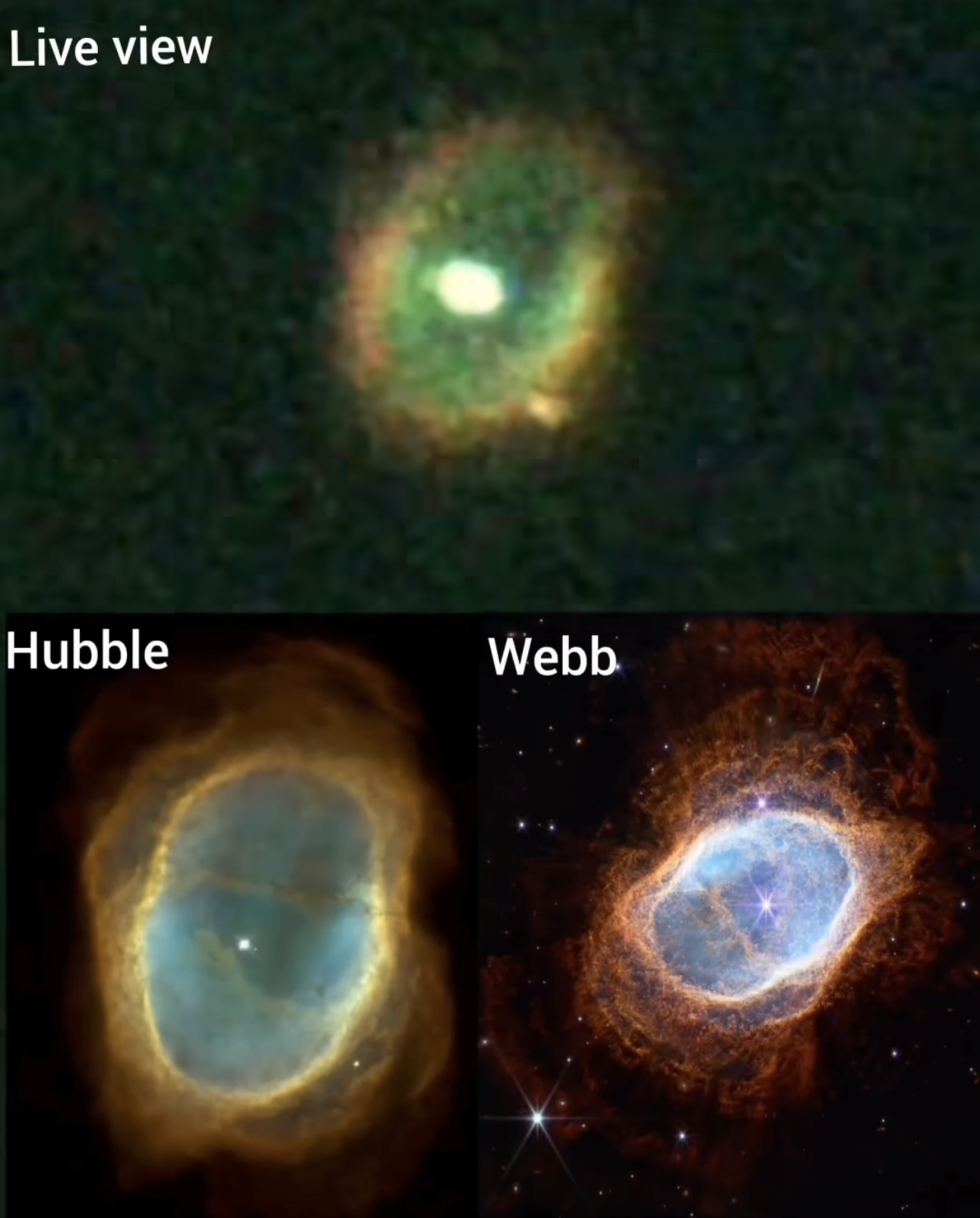

南のリング星雲 NGC3132

NGC2477

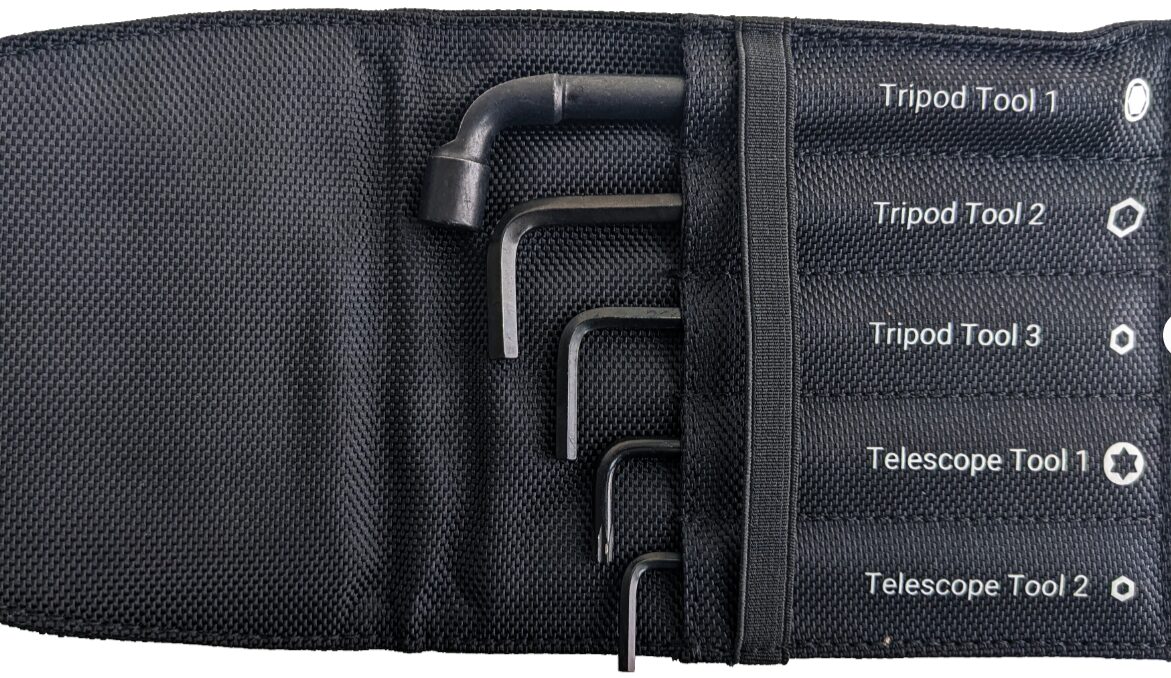

EVSCOPEの三脚の長さ調節のストッパーの調整

使用しているうちに、三脚の長さ調節のストッパー部分が緩んできて、固定する力が弱くなってしまいます。これは、転倒事故にも繋がるので、定期的にチェックが必要です。

Tripod Tool1を使って、ナットを締めれば、固定する力が強くなります。

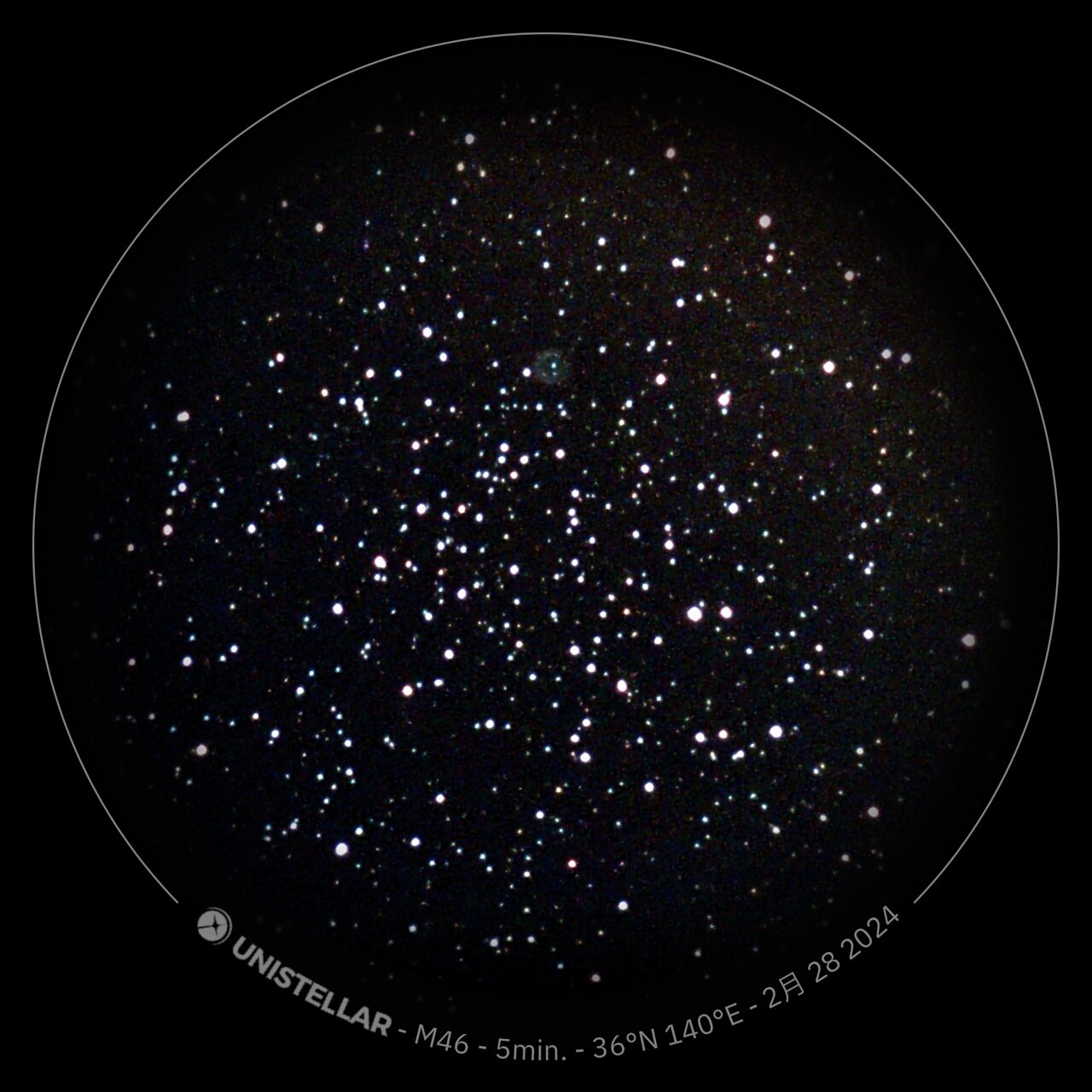

M46

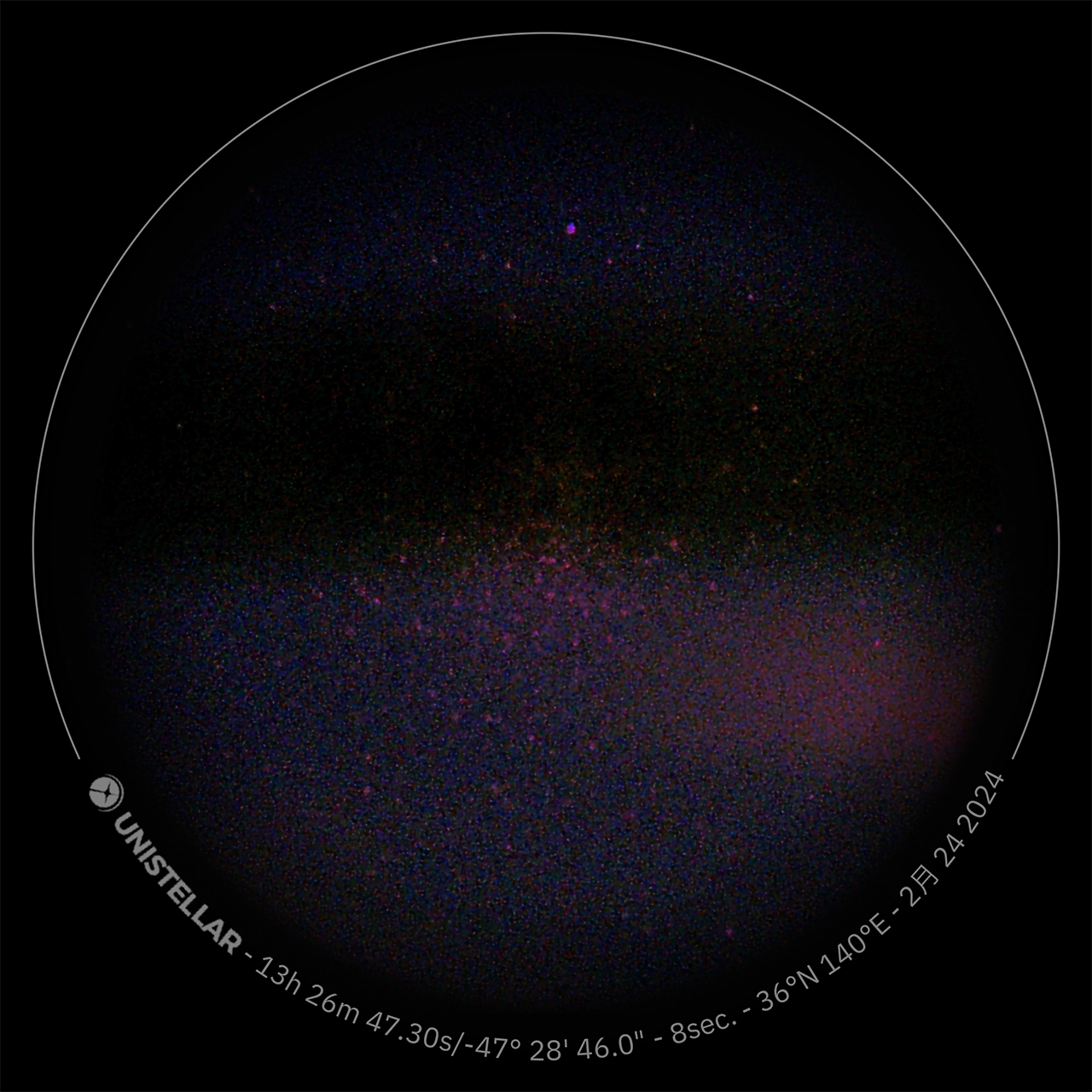

2月24日未明 夏の天体が見えてきました (満月の1日前の月明かり有、やや薄雲あり)

オメガ星団

鏡筒フードを"巻きダンボール"で作成して撮影した写真です(フード50cm)。障害物が上側を遮っていますが、街灯の迷光の低減には成功しています。

都会で低空の天体をエンハンスドビジョンで観察する場合

高感度センサーは、地上付近にある『街灯』や『その光を受けて明るくなった建物の光』も拾ってしまい、天体と視野の色味がおかしくなります。オメガ星団の画像ようにマゼンダ~赤色になります。

ライブビューモードでは色味がおかしくならいので、エンハンストモードでのエラーによるものと思われます。(中断されましたというエラー)

EVSCOPEの鏡筒内部が艶消しされていないことも影響していますが、塗装等を行うと保証対象外になってしまいます。

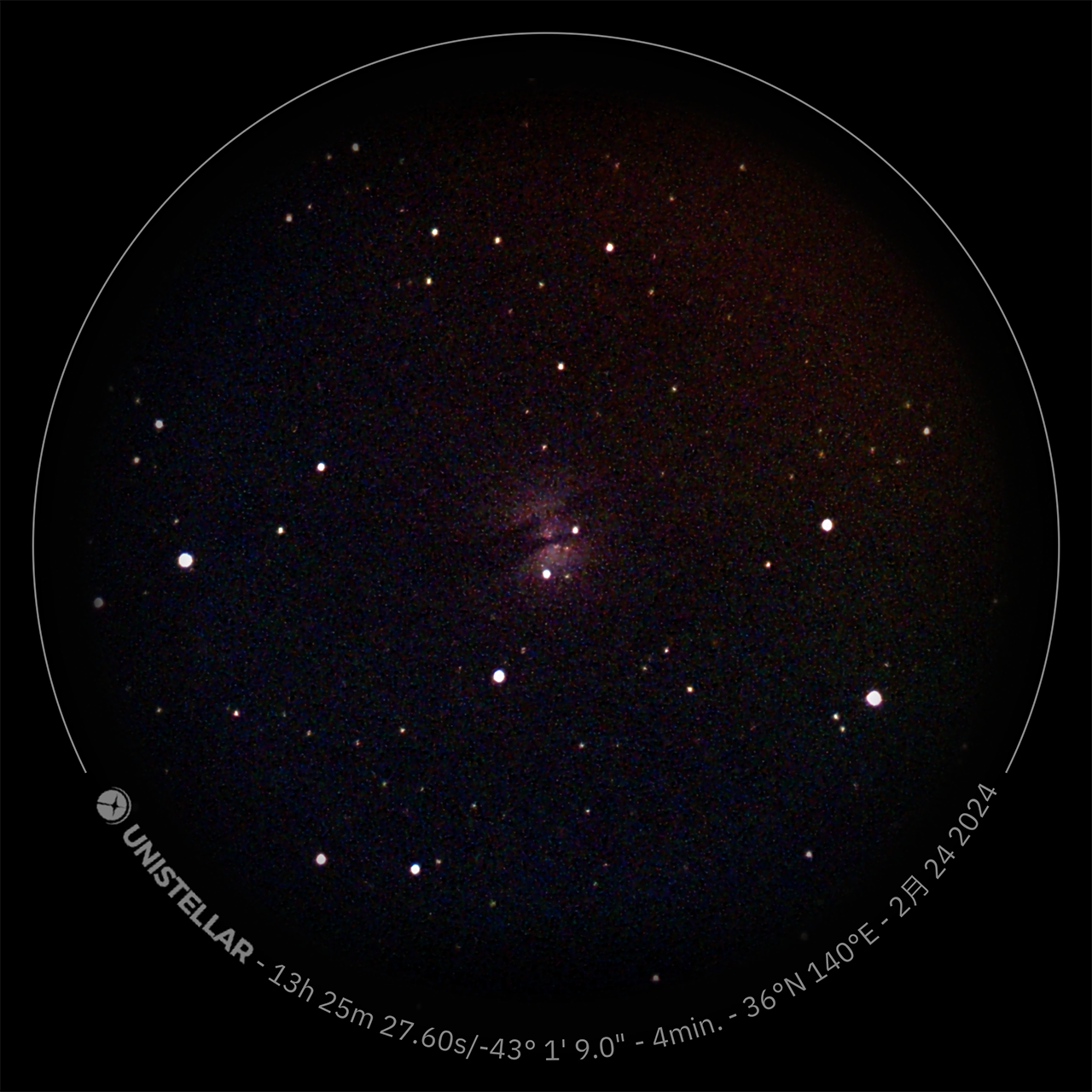

NGC5128 ケンタウルス座A

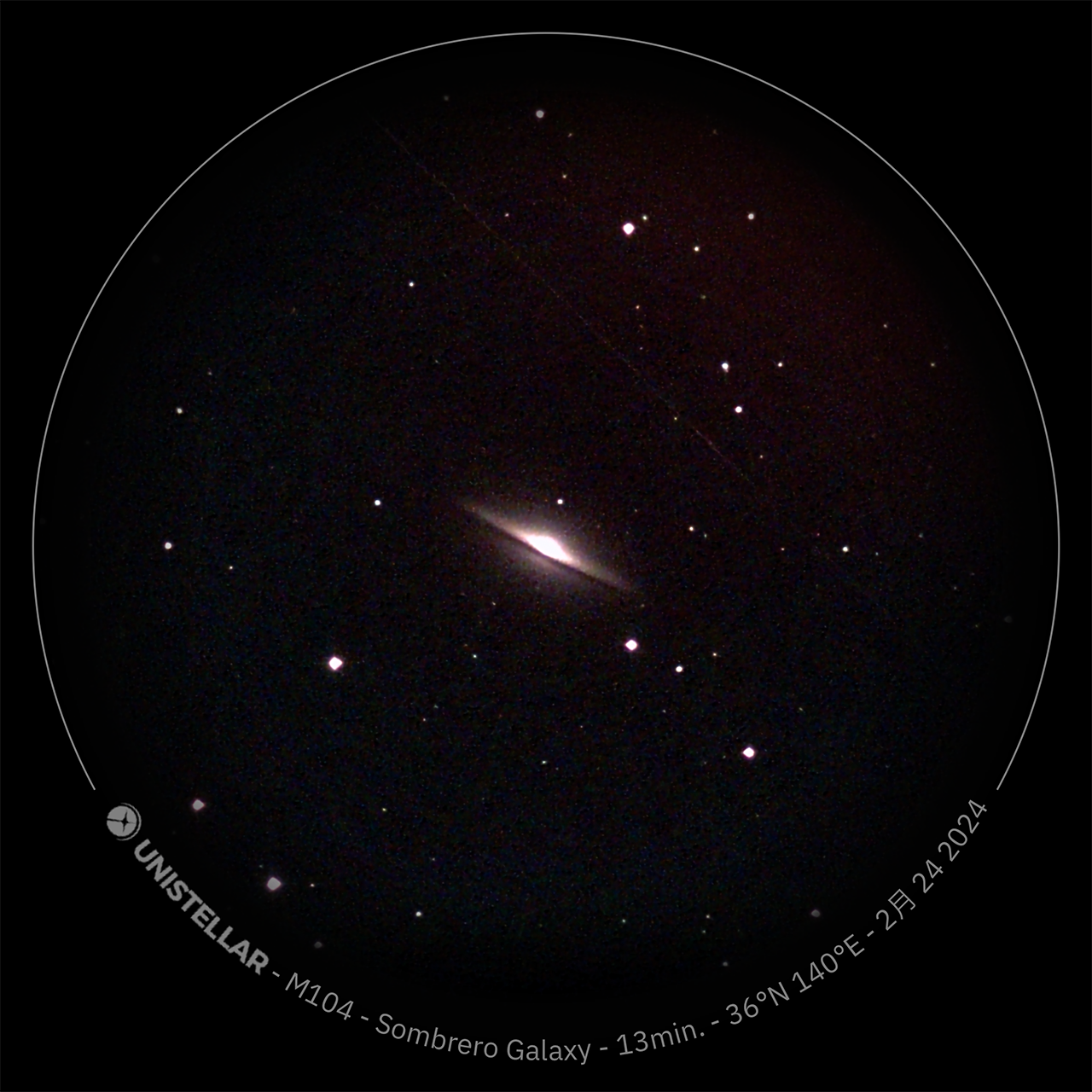

M104

C/2021 S3 彗星 8分間の移動

M20 三裂星雲 夏の天体が見えてきました

M8 干潟星雲 夏の天体

M16 わし星雲 夏の天体

M17 白鳥星雲 夏の天体

M22 夏の天体

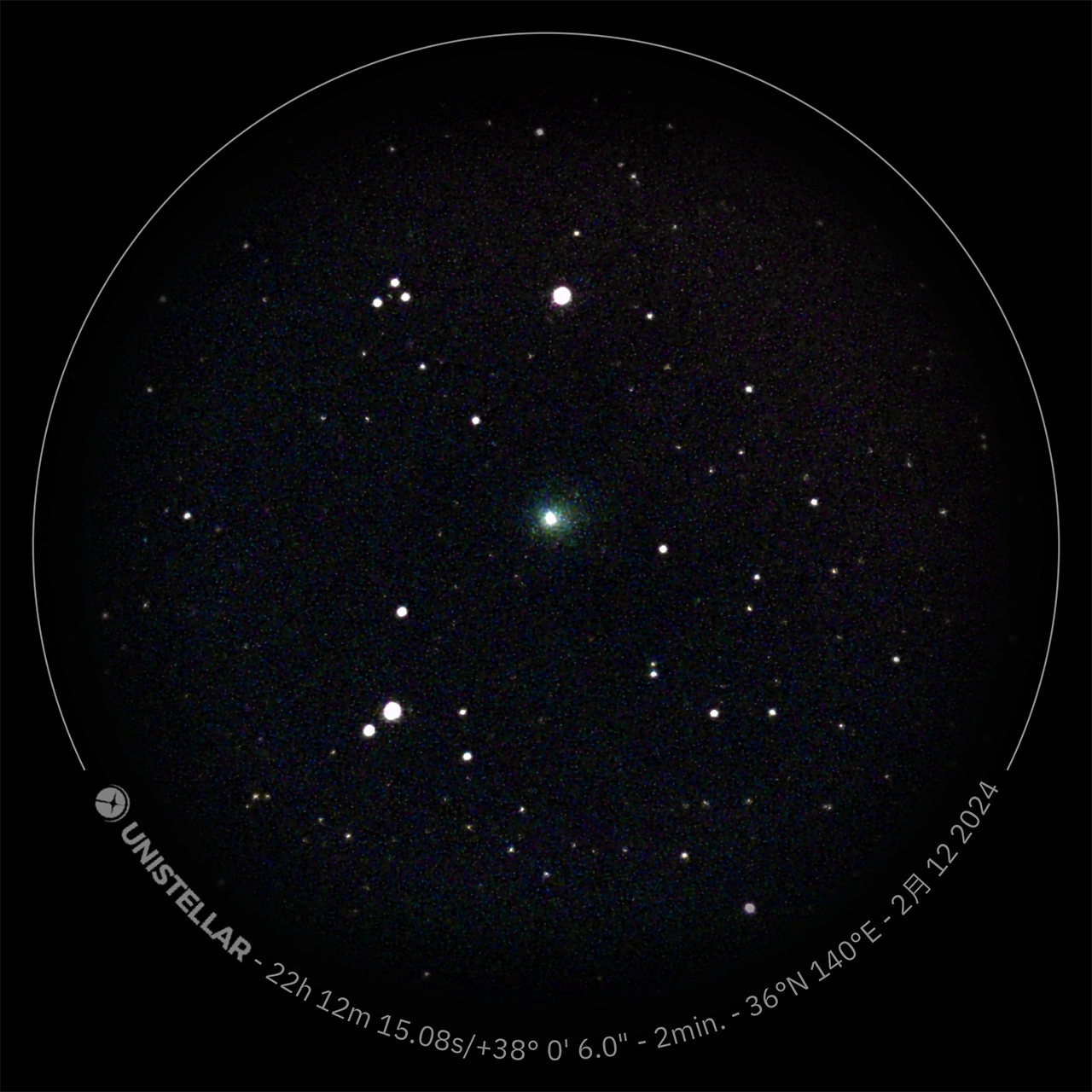

2月12日夕暮れ後

12P/Pons-Brooks 高度18度

東京都心方向の低空ですが、14等級の暗い星まで写っています。しかし、尾はもっと淡いため写りませんでした。

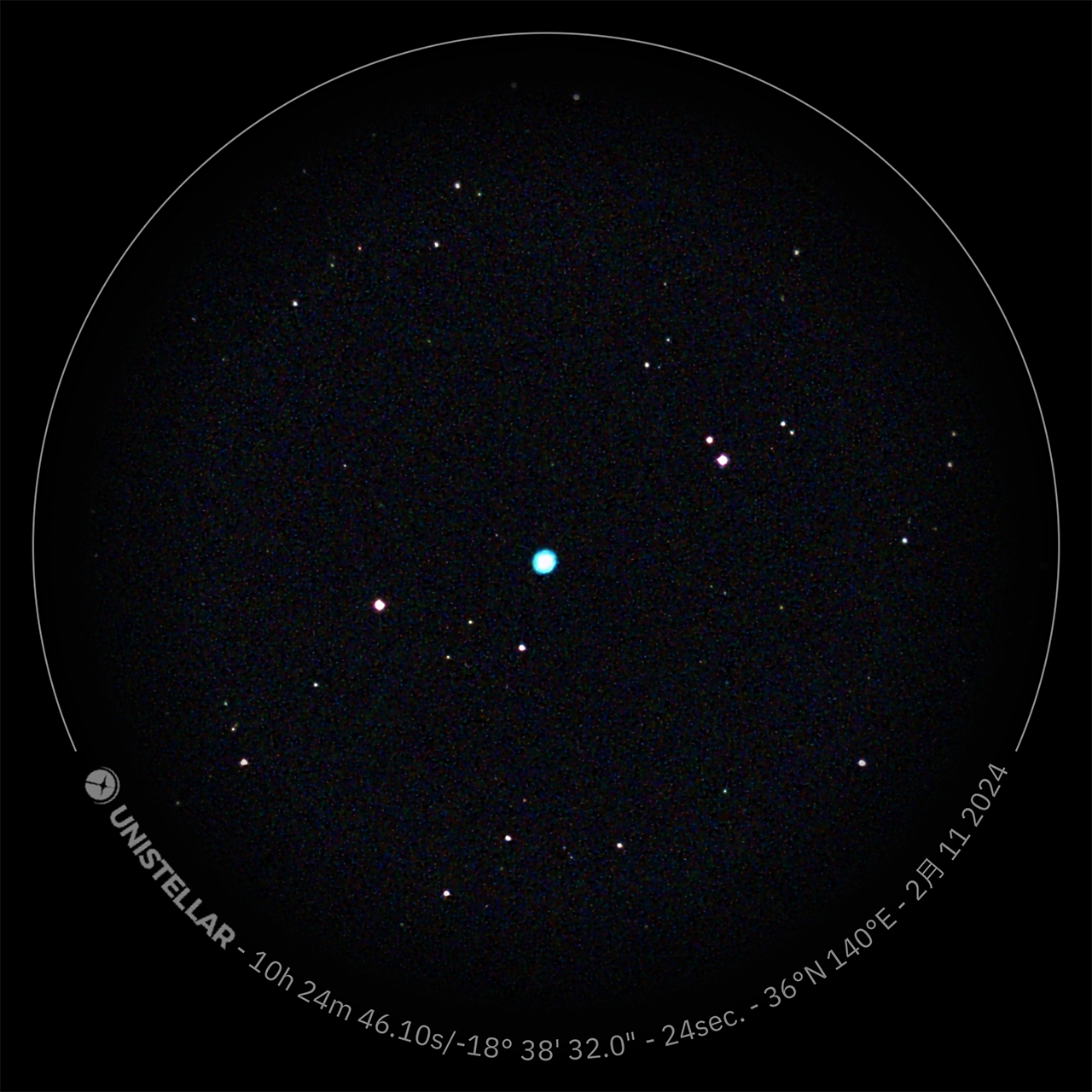

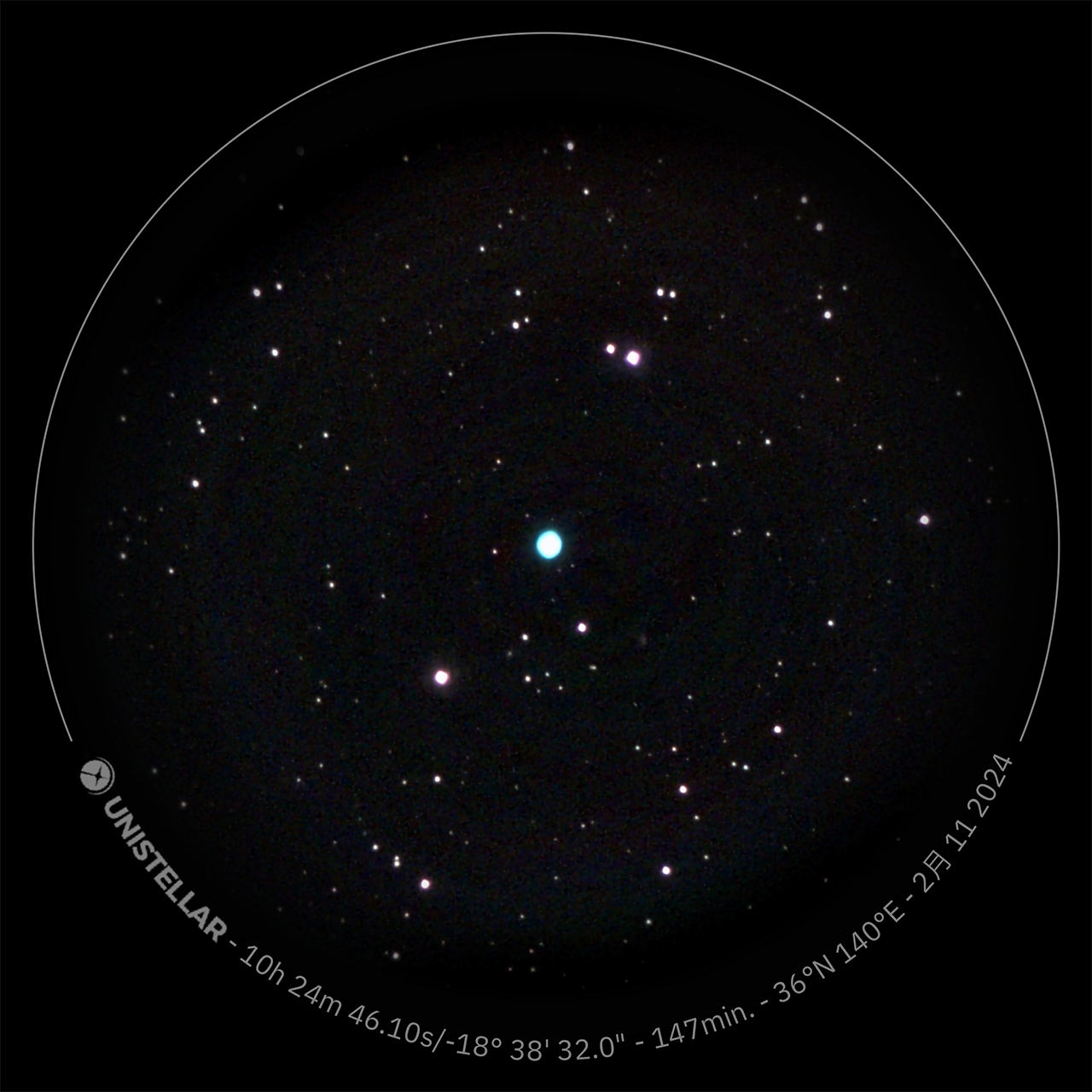

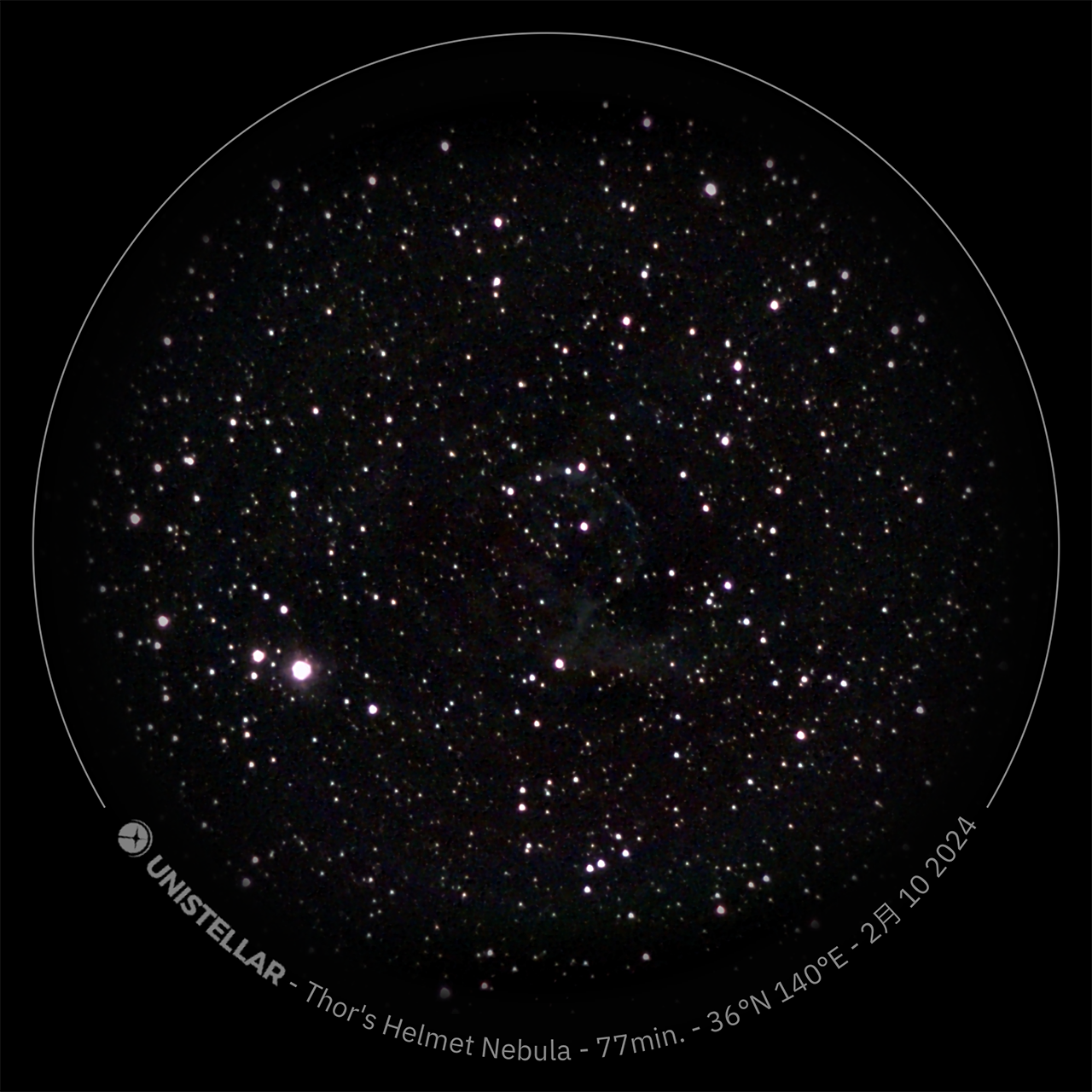

2月11日未明 月明かり無し & 透明度良 & 快晴

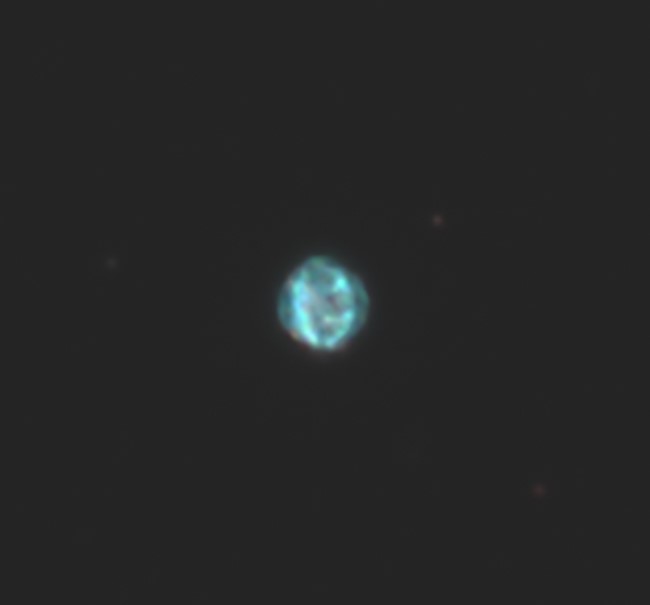

木星状星雲 NGC3242

24秒露出ですでに、15等級は確実に写っています。

147分露出では、18等級も写っています。

NGC2359 トールのヘルメット星雲

東京の空でも、わずかに写すことができました。

南半球で撮影された NGC2359 トールのヘルメット星雲

東京都心で撮影したものと比較すると、やはり背景は黒く締まっています。ピントが合っていないですね。

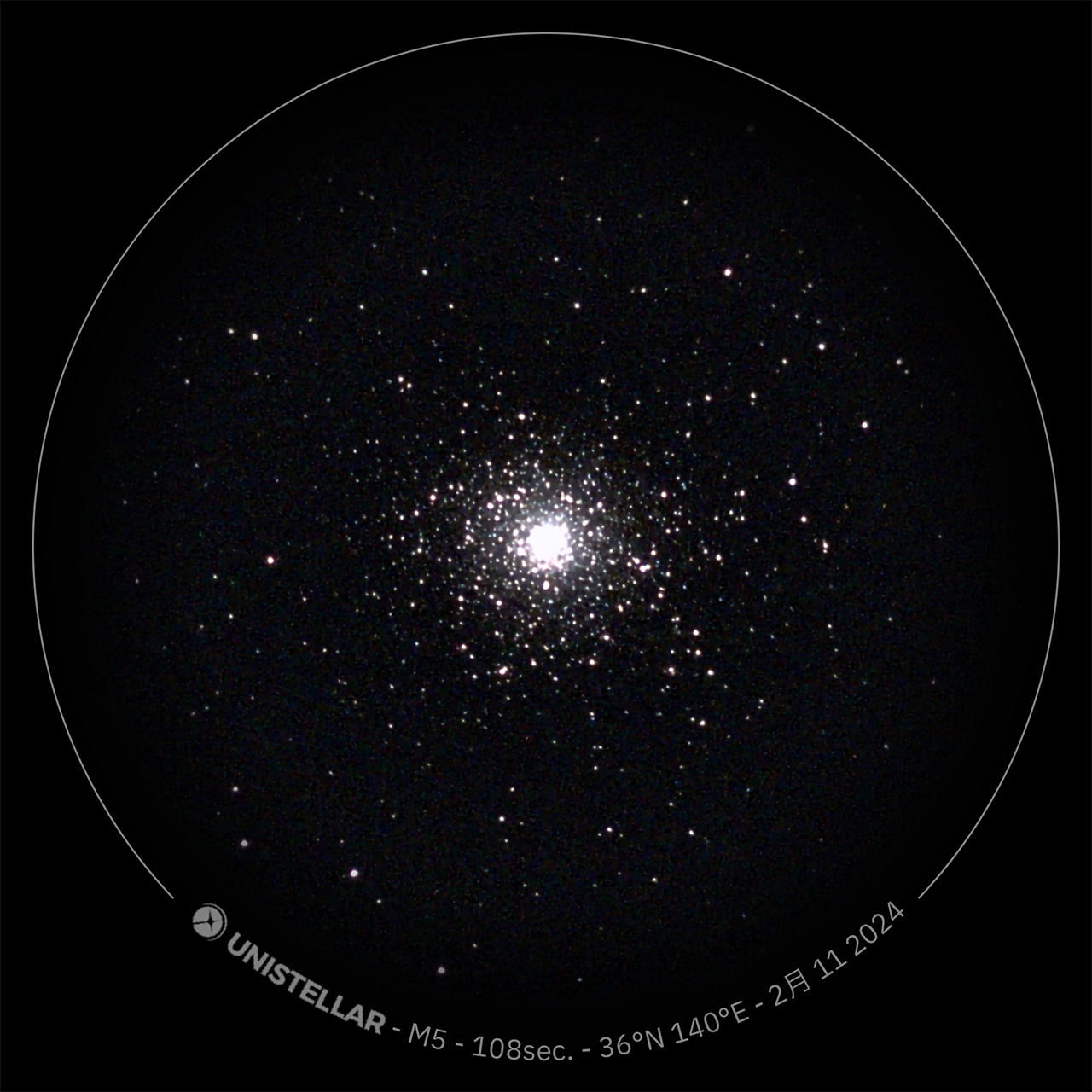

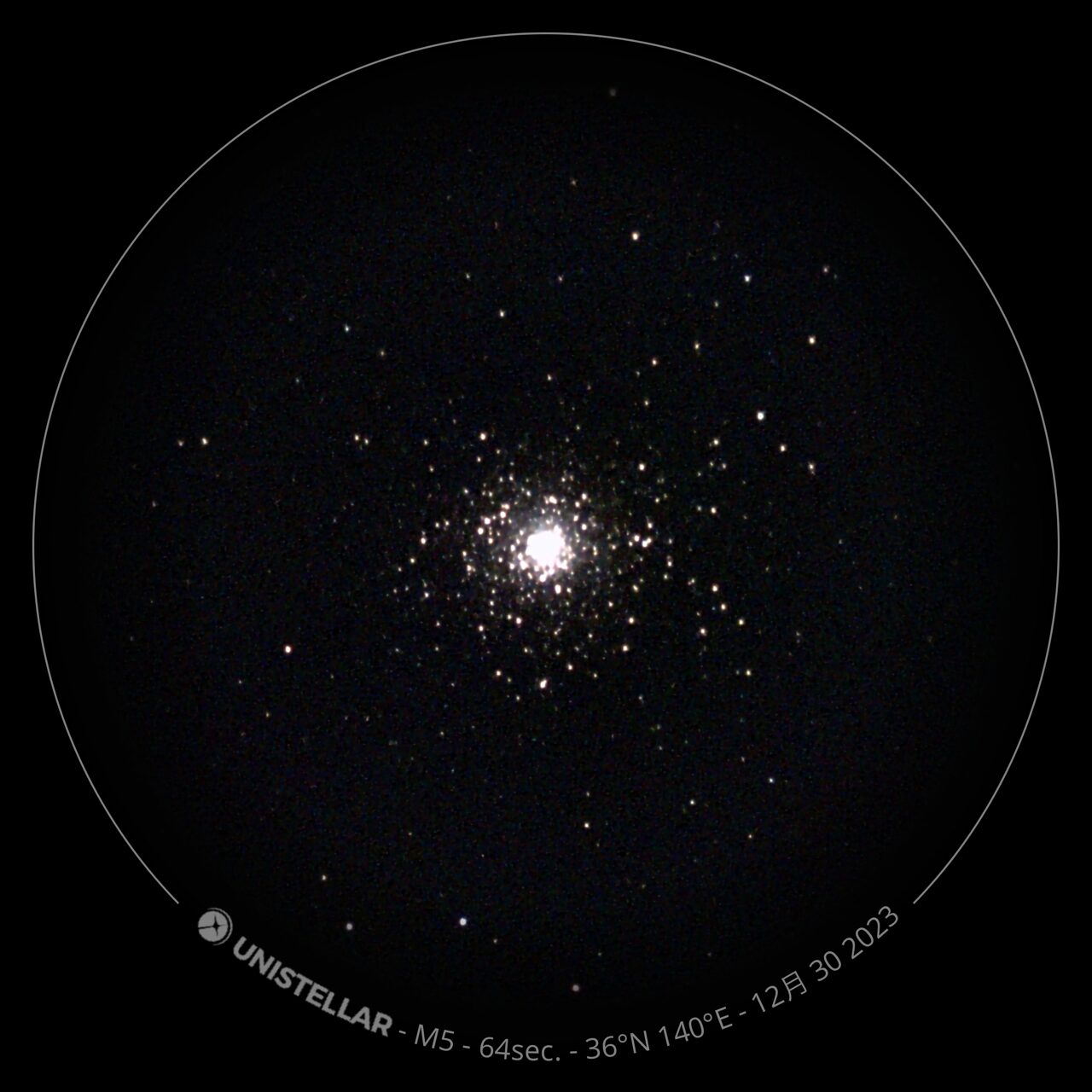

M5

シーイングが良かったため、シャープに写りました。

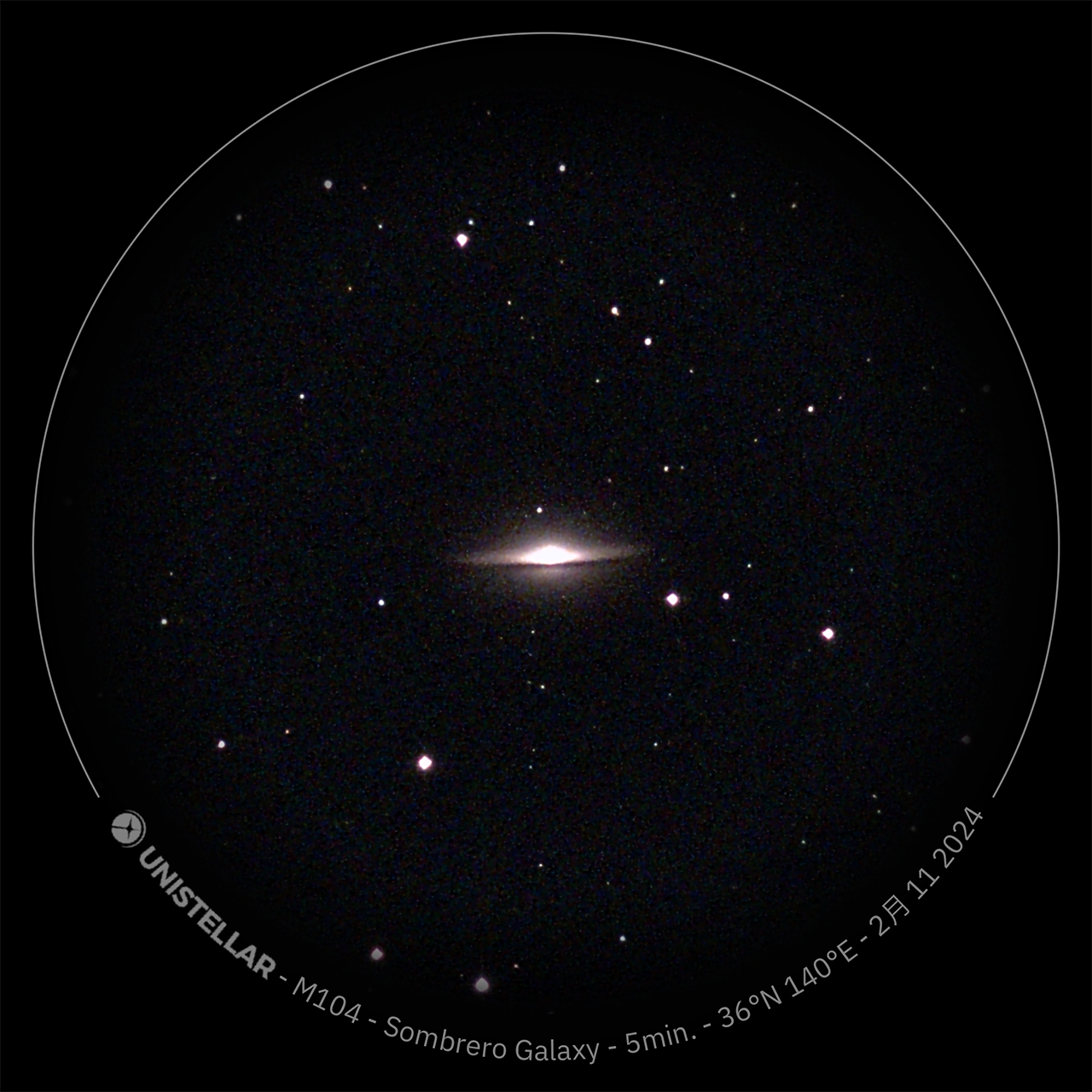

M104

M107

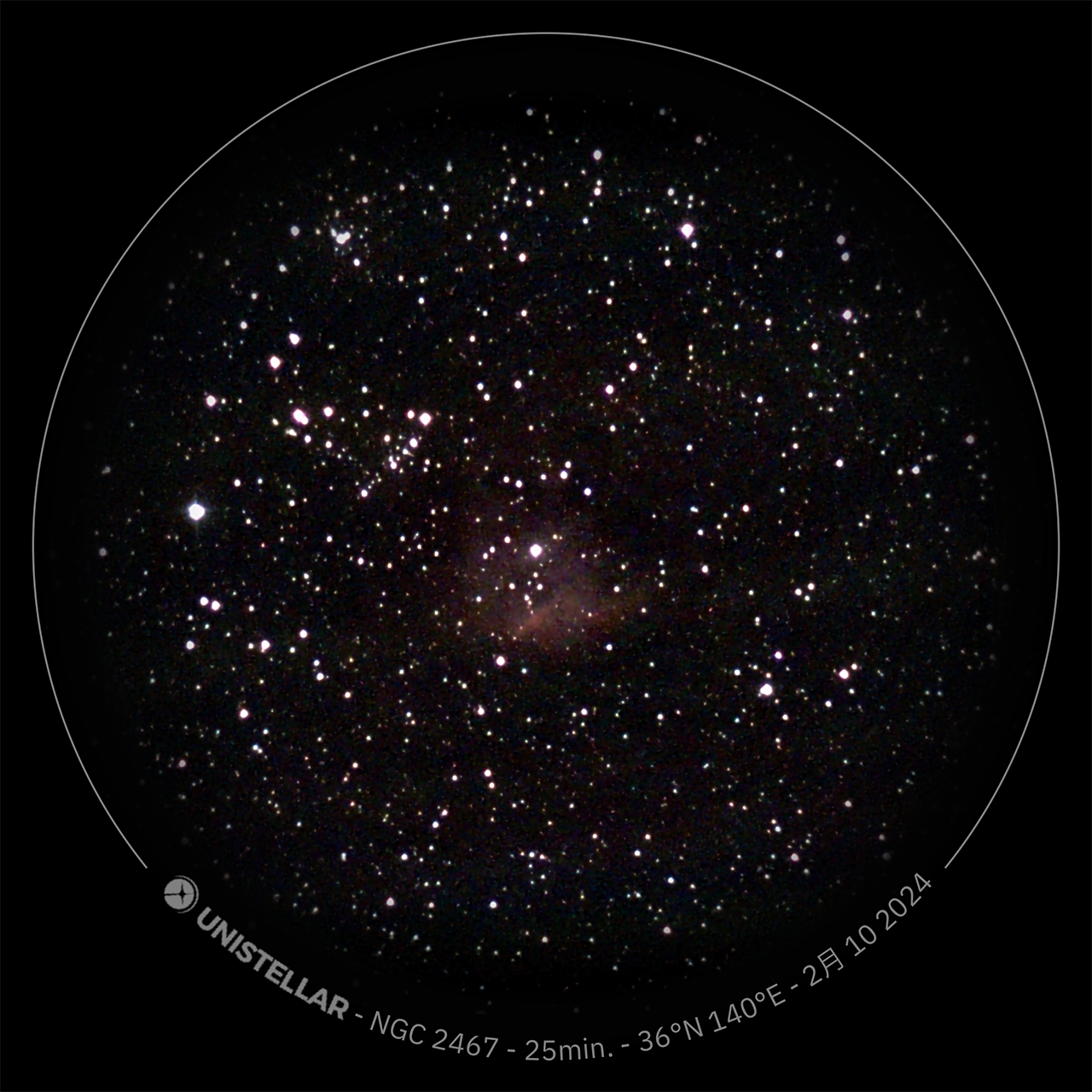

NGC2467 マンドリル星雲

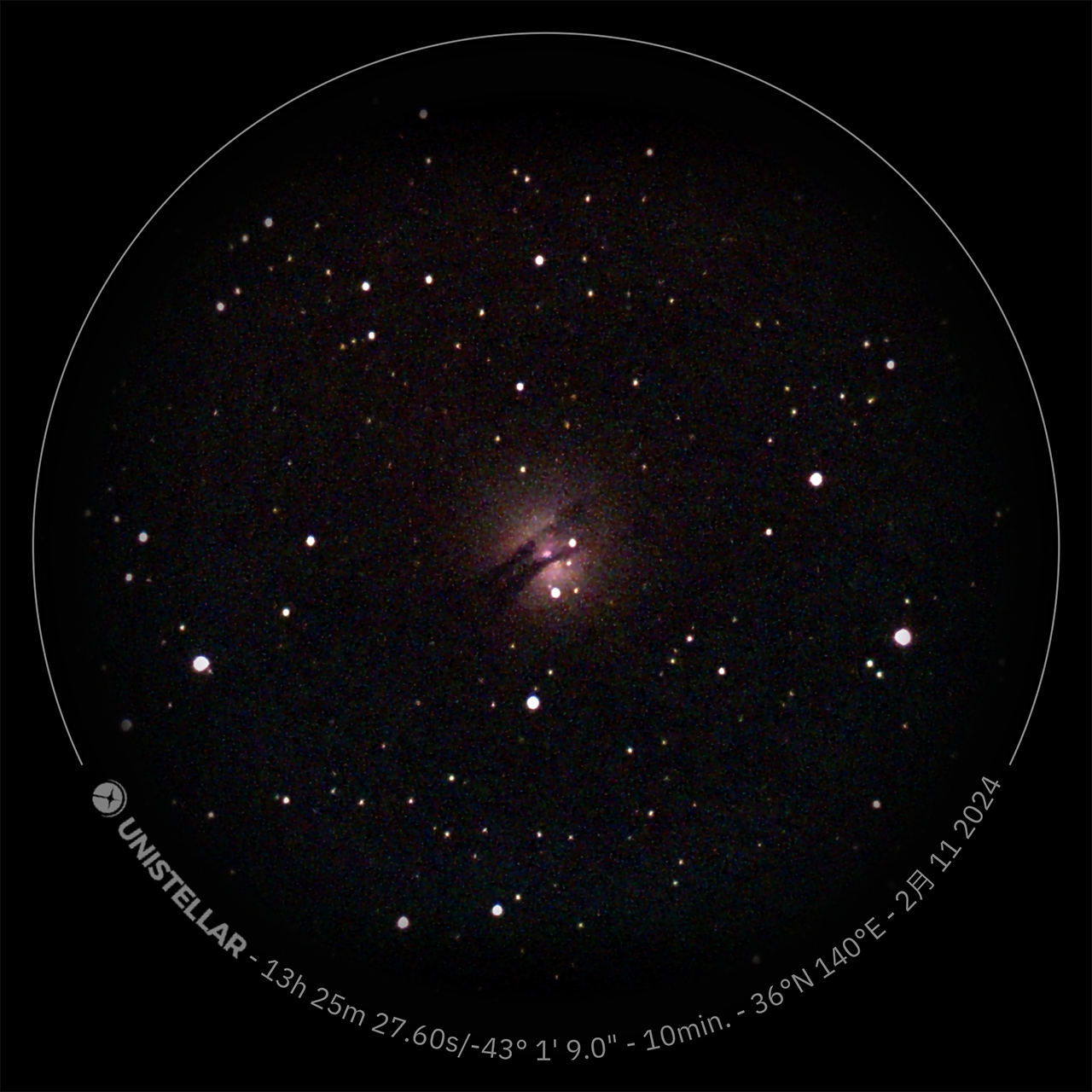

NGC5128 ケンタウルス座A

オメガ星団

エンハンスドビジョンがすぐ停止し、正常な撮影できず。低空のため、地上の街灯の光を拾ったためと思われます。フードを長くしてリトライします。

M83

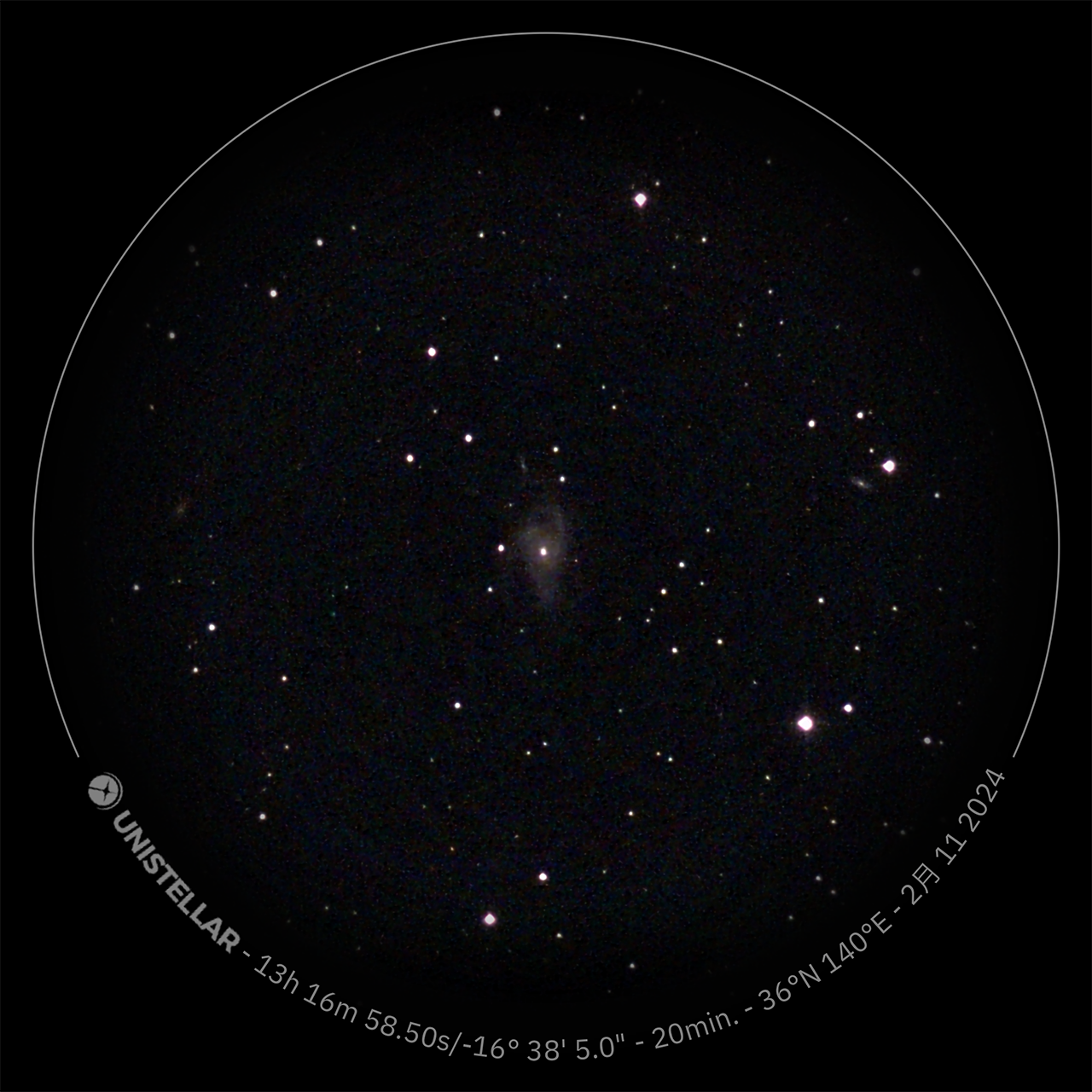

NGC3621

都内で撮影したもの。

北米で撮影 EVSCOPE2

NGC4361

NGC5921

NGC5054

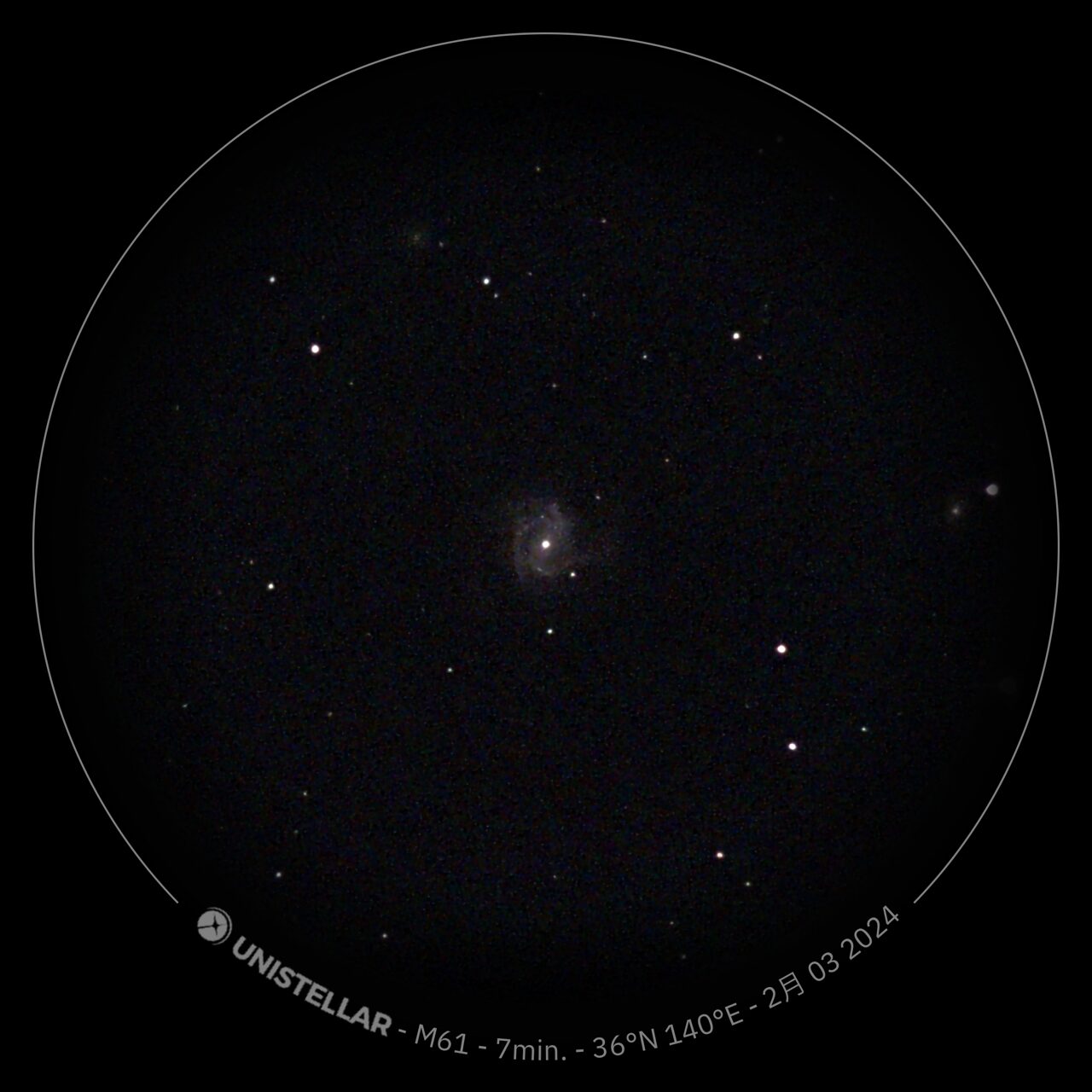

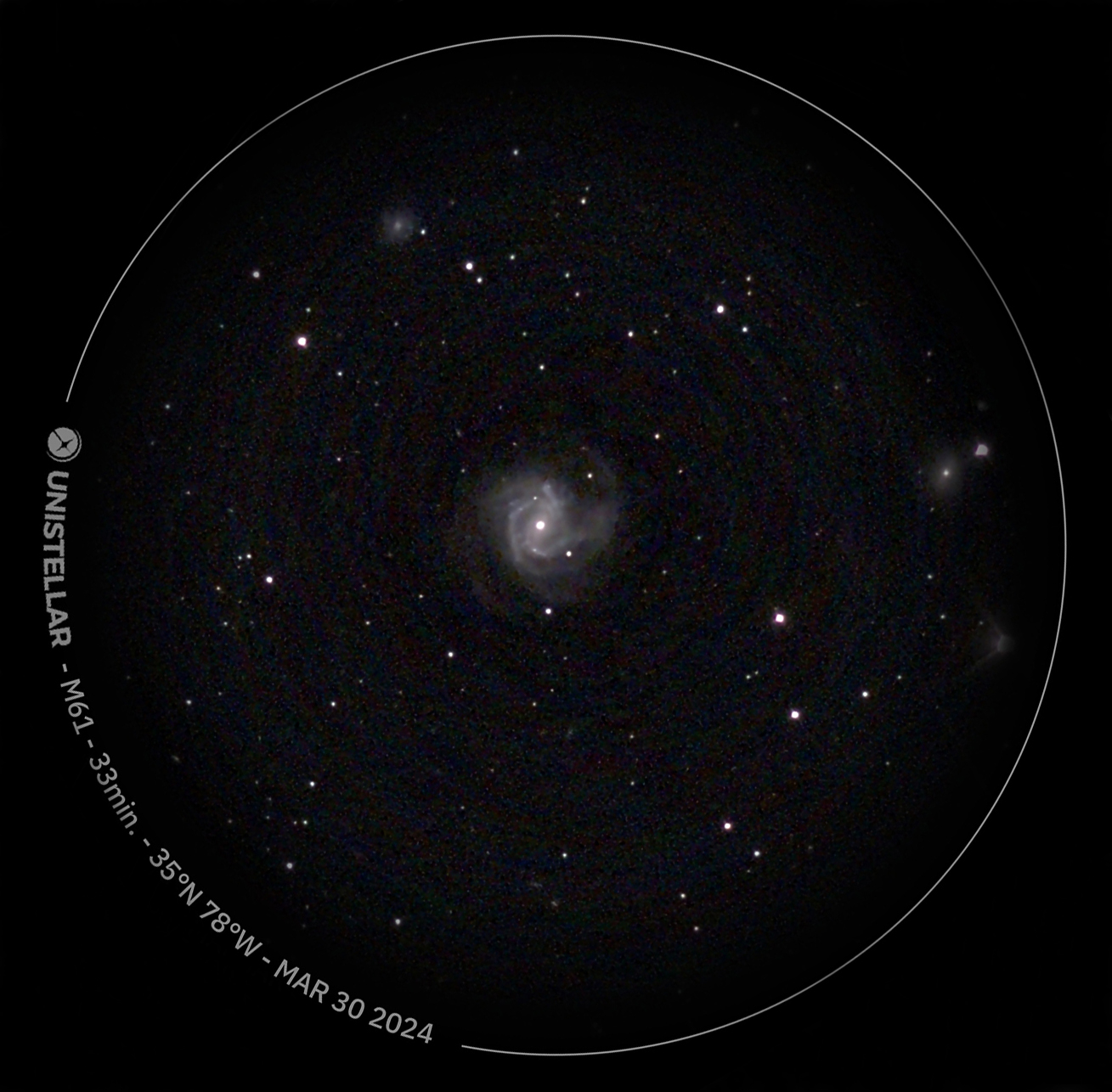

2月3日未明

NGC4216 超新星は1/27より少し暗くなりました

このように明るい超新星が天の川銀河に現れたら、太陽が2つ見える状態か、それ以上です。

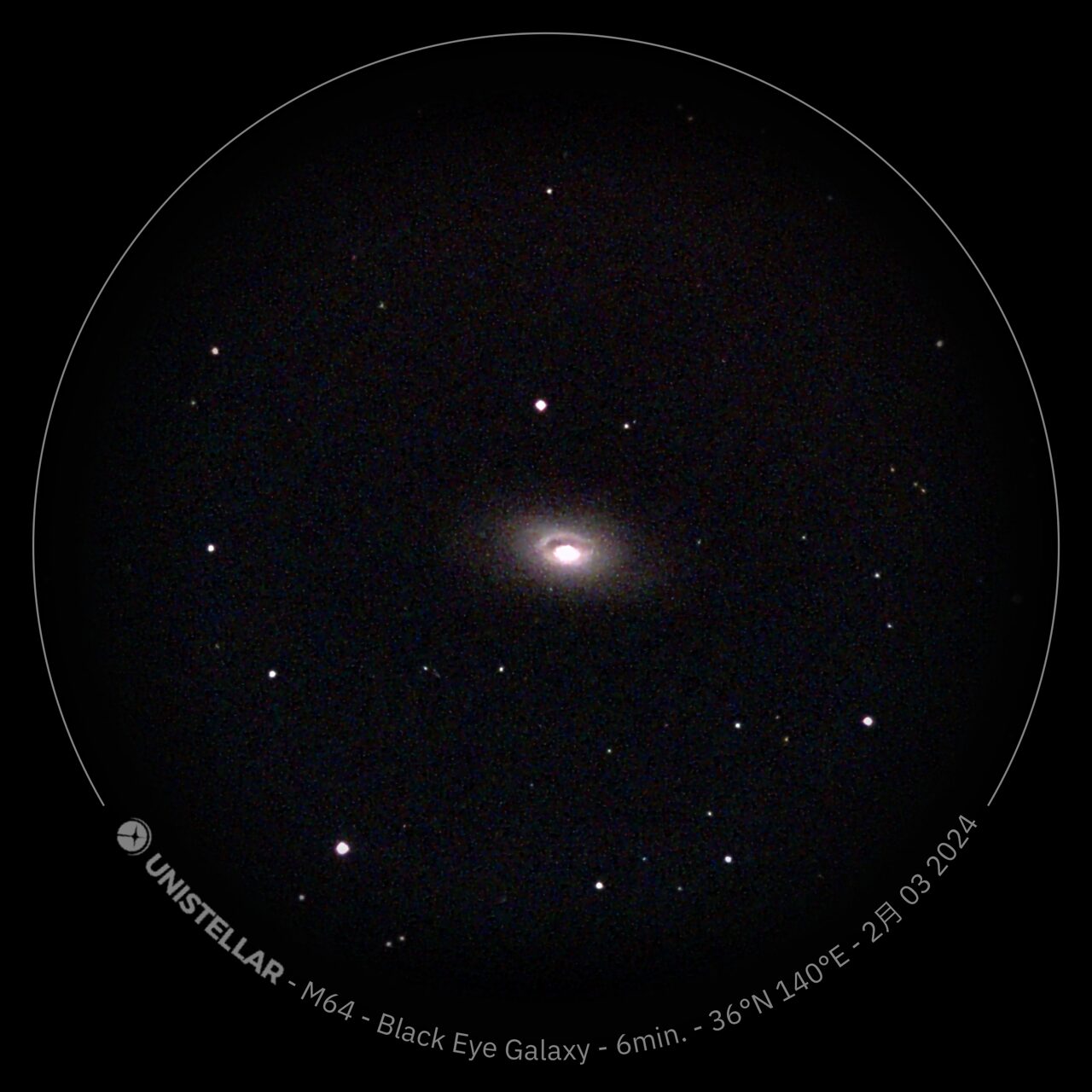

M64 黒目銀河

M61

都内で撮影 EVSCOPE1

北米で撮影 EVSCOPE2

EVSCOPE なんと 転倒 !!

EVSCOPEの純正ユニステラ三脚は、2段で伸ばすことができますが、先端に近い2段目は脚が細いため、固定する力が弱くなります。

脚をしっかり開いて使用する場合は摩擦が大きくなり問題ないと思いますが、今回は脚の開きを小さくして使用したため摩擦が小さくなり、勝手に縮んでしまい、ベランダの壁にもたれかかるように転倒してしまいました。

三脚アジャスターを使用して、水平調整を行うことにしました。

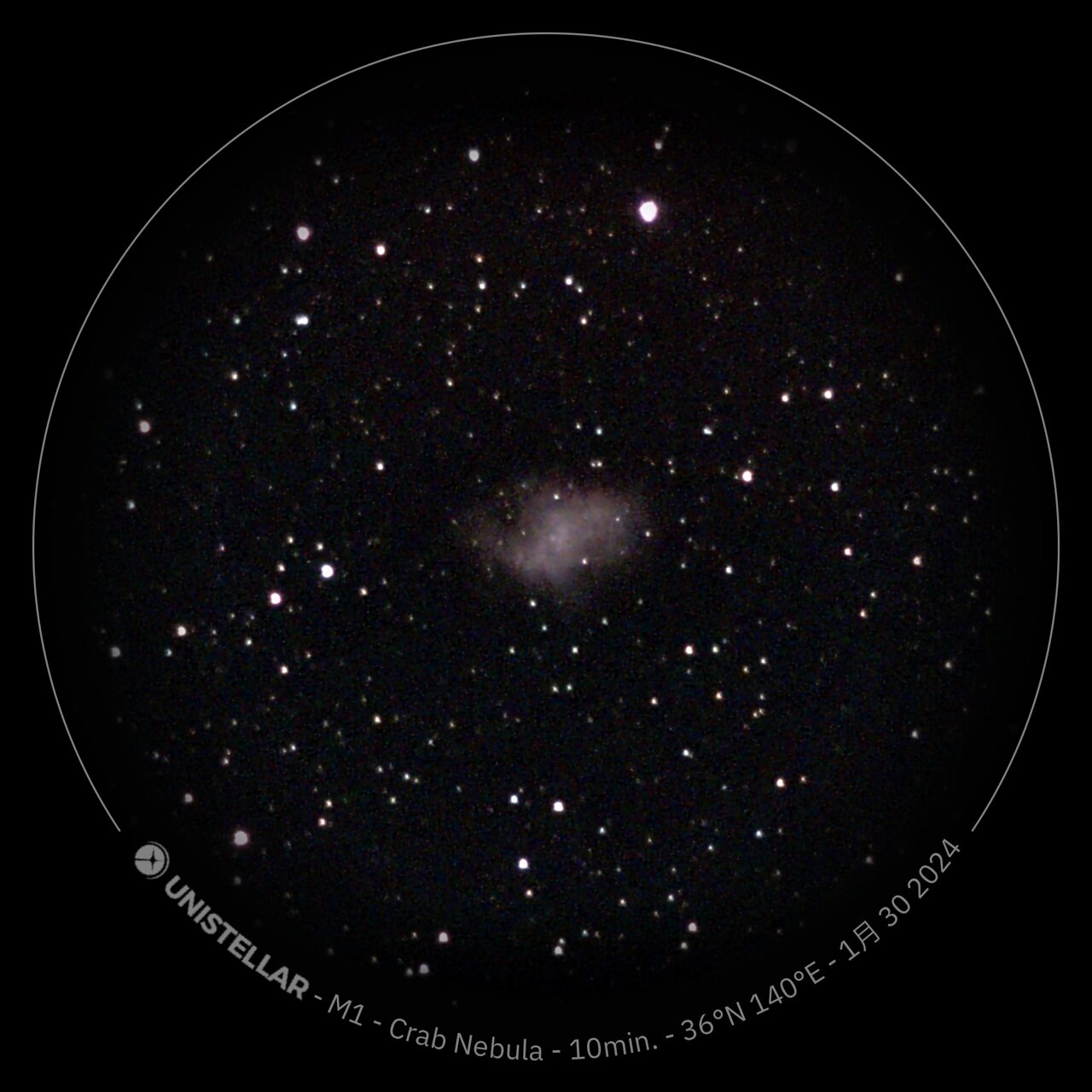

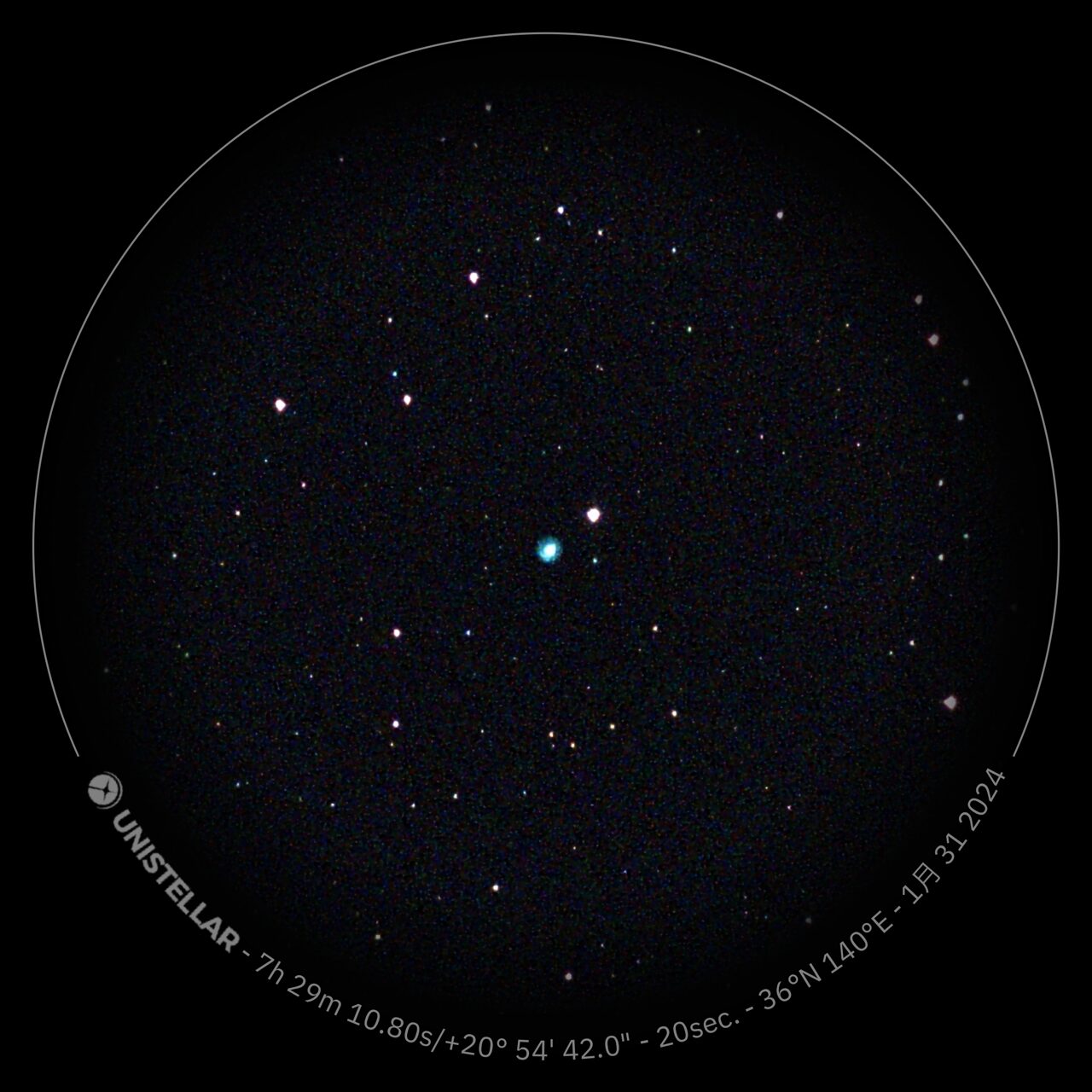

1月30日

M1

NGC2392 エスキモー星雲

NGC2175 モンキー星雲

1月29日

NGC2175 モンキー星雲

NGC 2175

1月28日 夜

NGC2024

馬頭星雲

1月27日 未明

満月過ぎの月がありましたが、日本人が発見した超新星にトライしました。

| 年通算 | 符号 | 出現銀河 | 発見者 | 発見日(世界時) | 発見等級 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | SN 2024gy | NGC 4216 | 板垣 公一 | 2024年 1月 4.678日 | 16.3 |

| 2 | SN 2024ws | NGC 2550A | 板垣 公一 | 2024年 1月12.586日 | 17.8 |

| 3 | SN 2024ahv | NGC 6106 | 大越 英比古 | 2024年 1月16.852日 | 16.2 |

NGC4216

露出は80秒でしたが、明るくなった超新星を捉えられました。

超新星が現れる前

M4

M5

1月24日

夜空の透明度が良く、低空のカノープスも肉眼で確認できました。

NGC2506

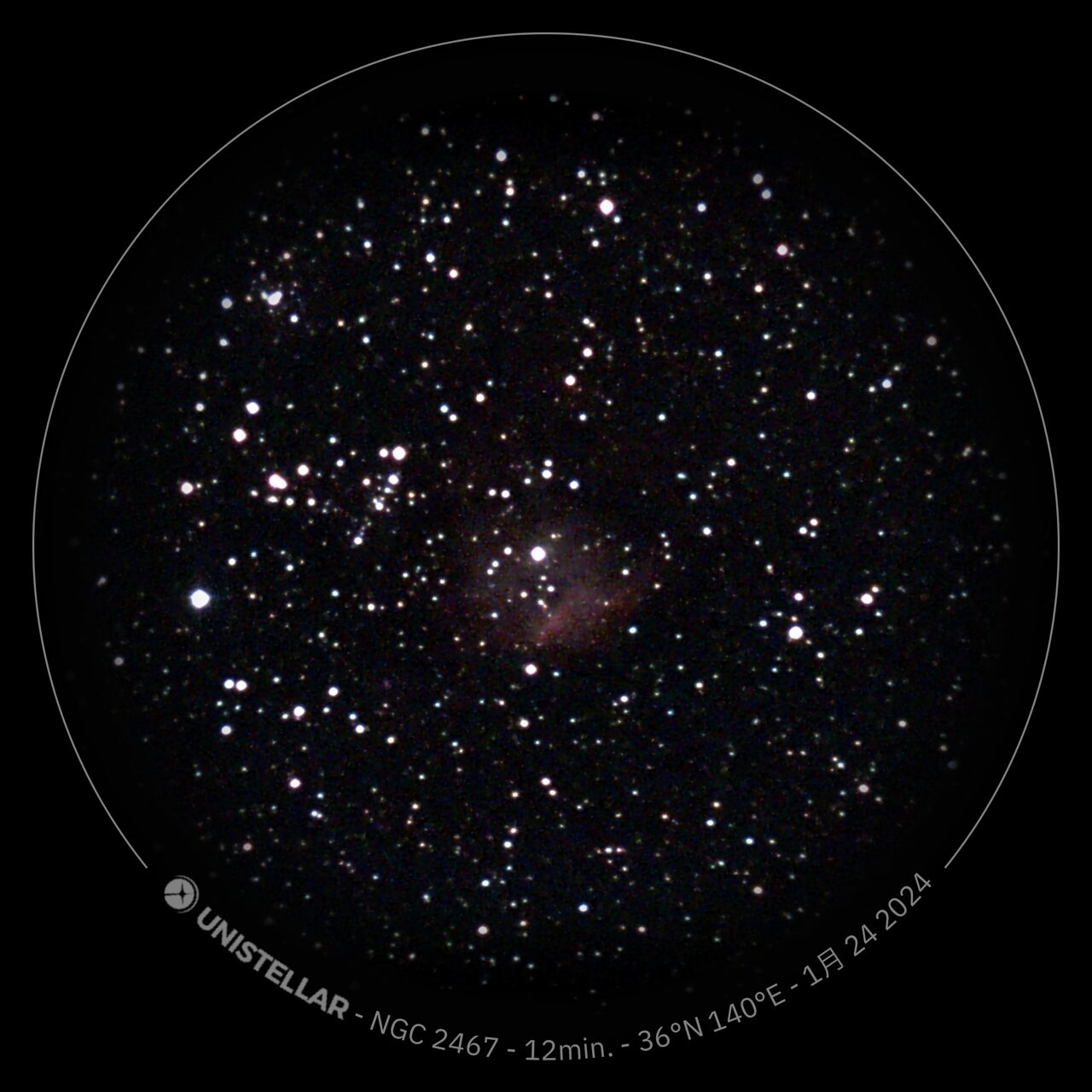

NGC2467

NGC2024

M42

馬頭星雲

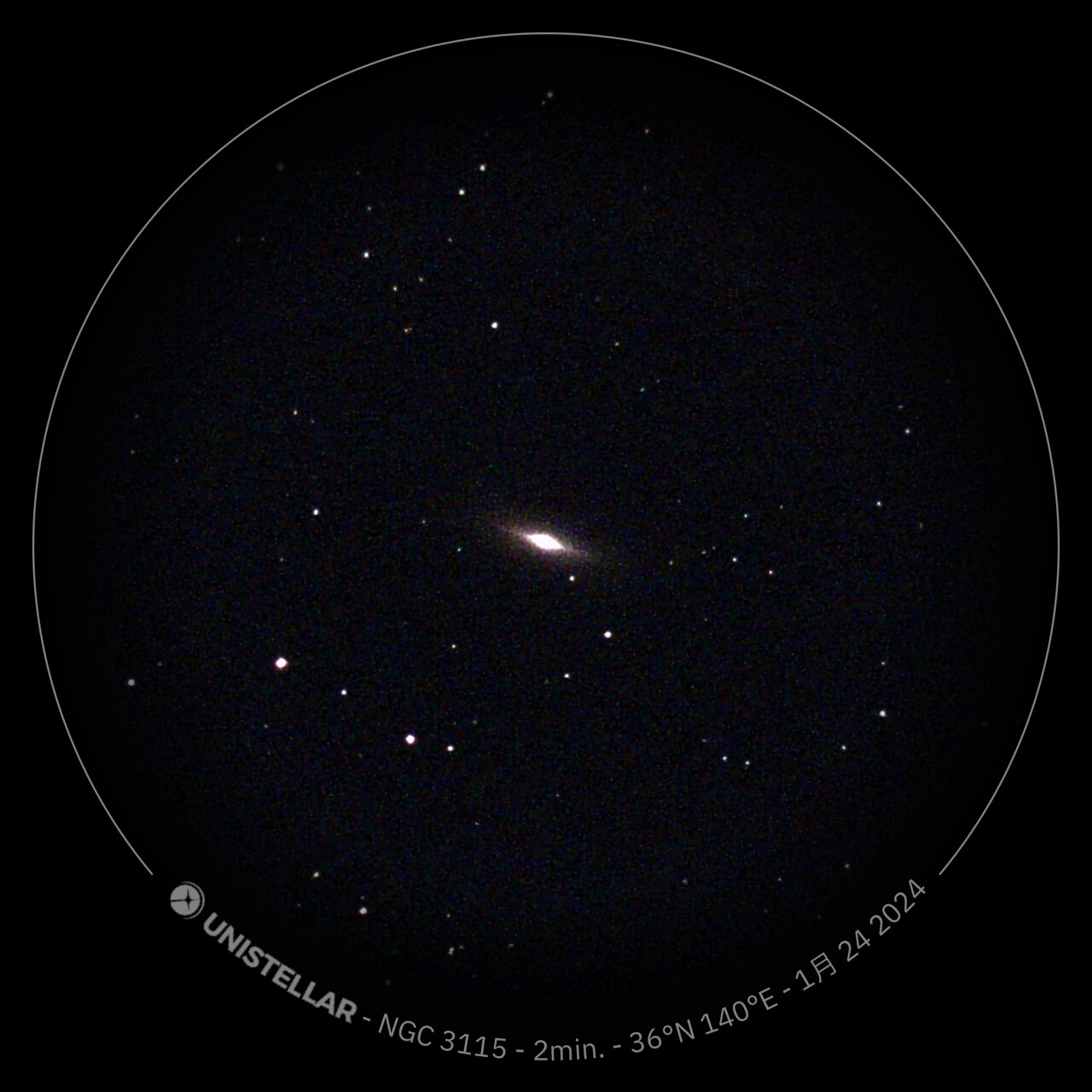

NGC3115

1月21日

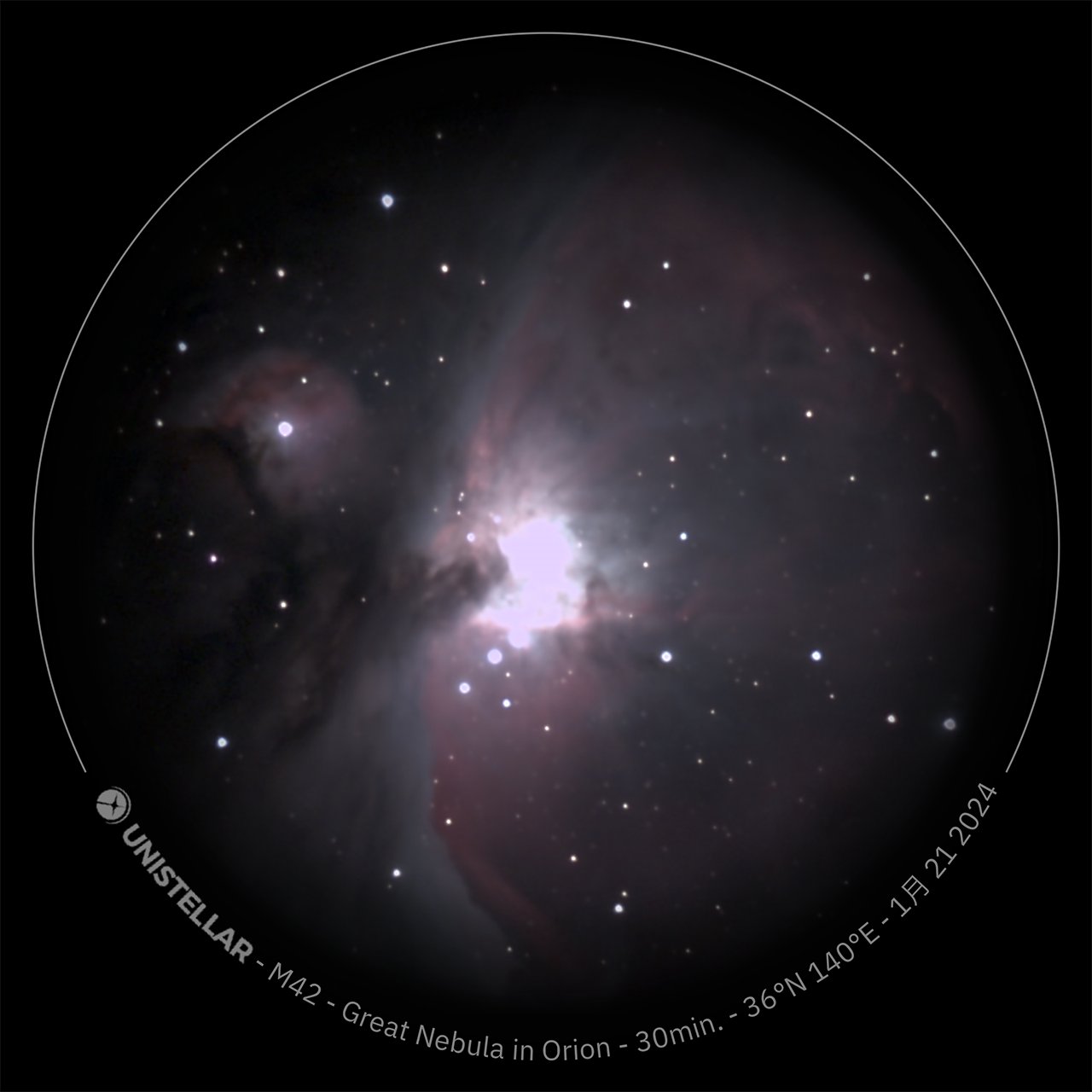

M42

NGC2024

Flame Nebula

1月16日 光軸・ピントを追い込みました

EVSCOPE Ver1 はかなり良い出来なので、Ver2 との差は僅かです。

M42 修正後

M42 修正前 上方の星像が上下に伸びてピントもずれています

M46 修正後 星像の変形が解消され鋭くなりました

M46 修正前

M46

2024年1月13日 未明 透明度良

NGC4038 アンテナ星雲 アンテナがうっすら見えています

NGC3132 南のリング星雲

M83 南の回転花火銀河

C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS)彗星 まだ、小さな点です

M42

M42 - Great Nebula in Orion

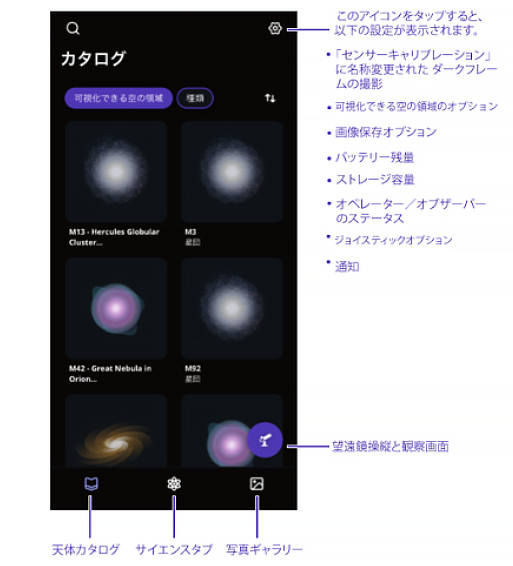

2024年1月10日にリリースされたアプリバージョン3.0.0

起動画面

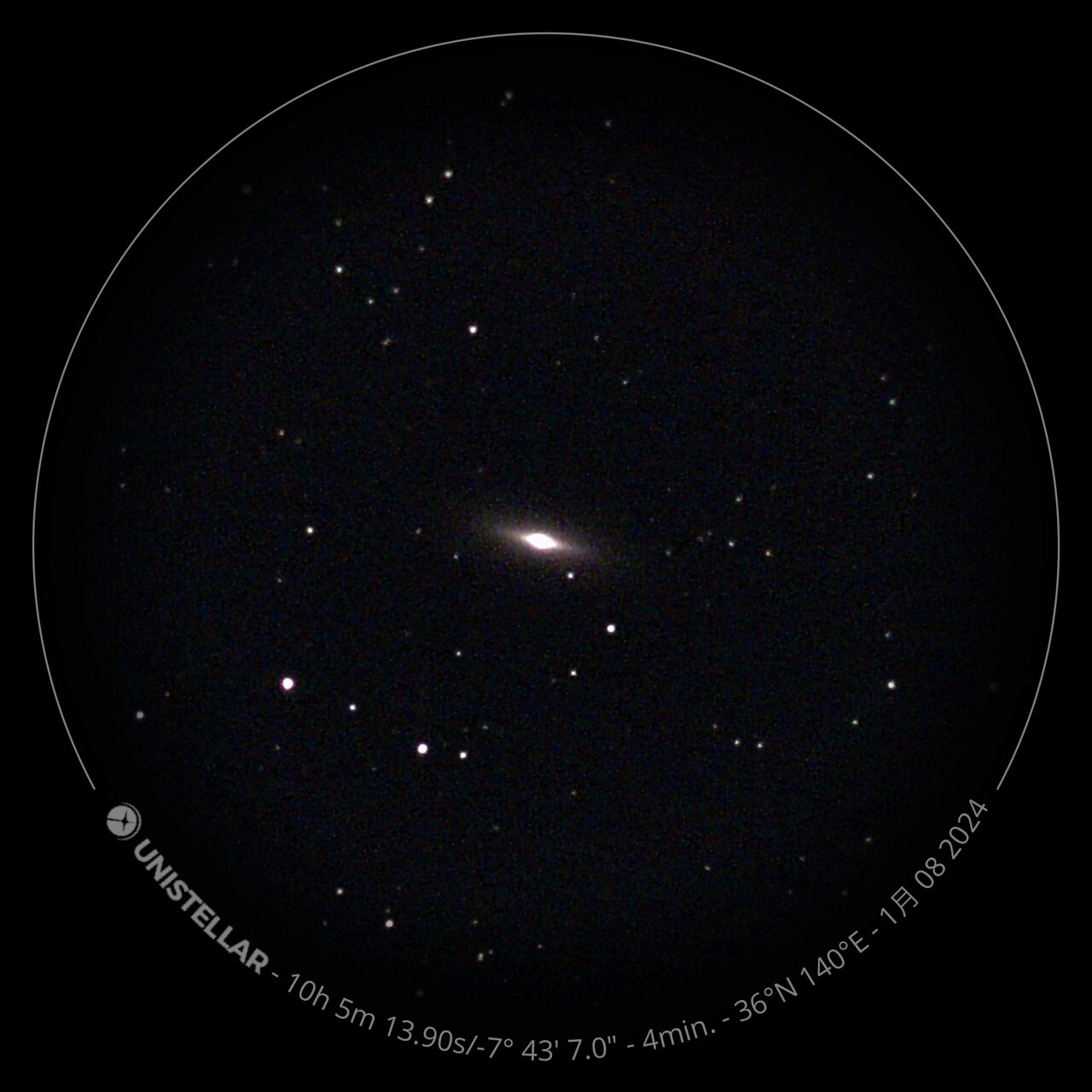

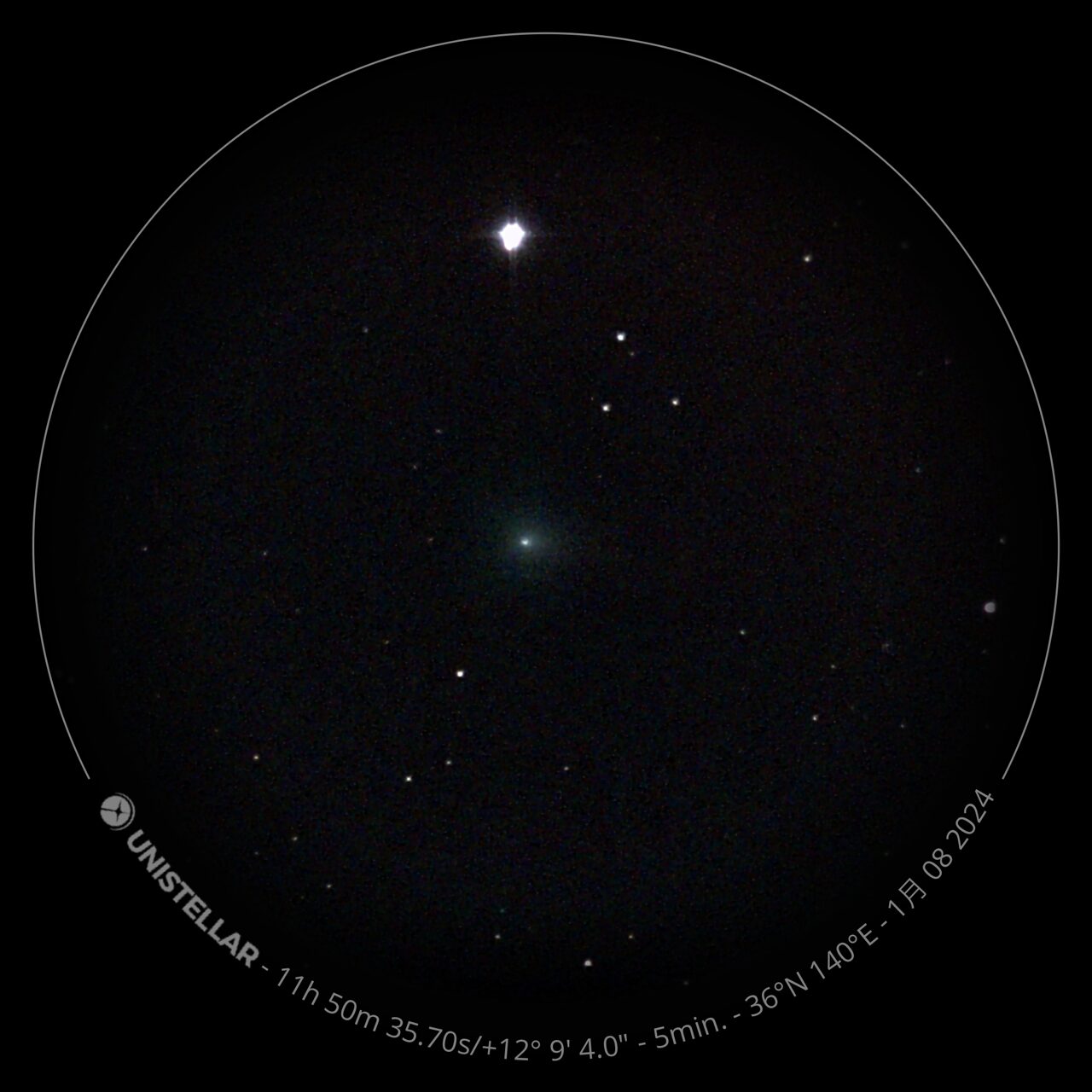

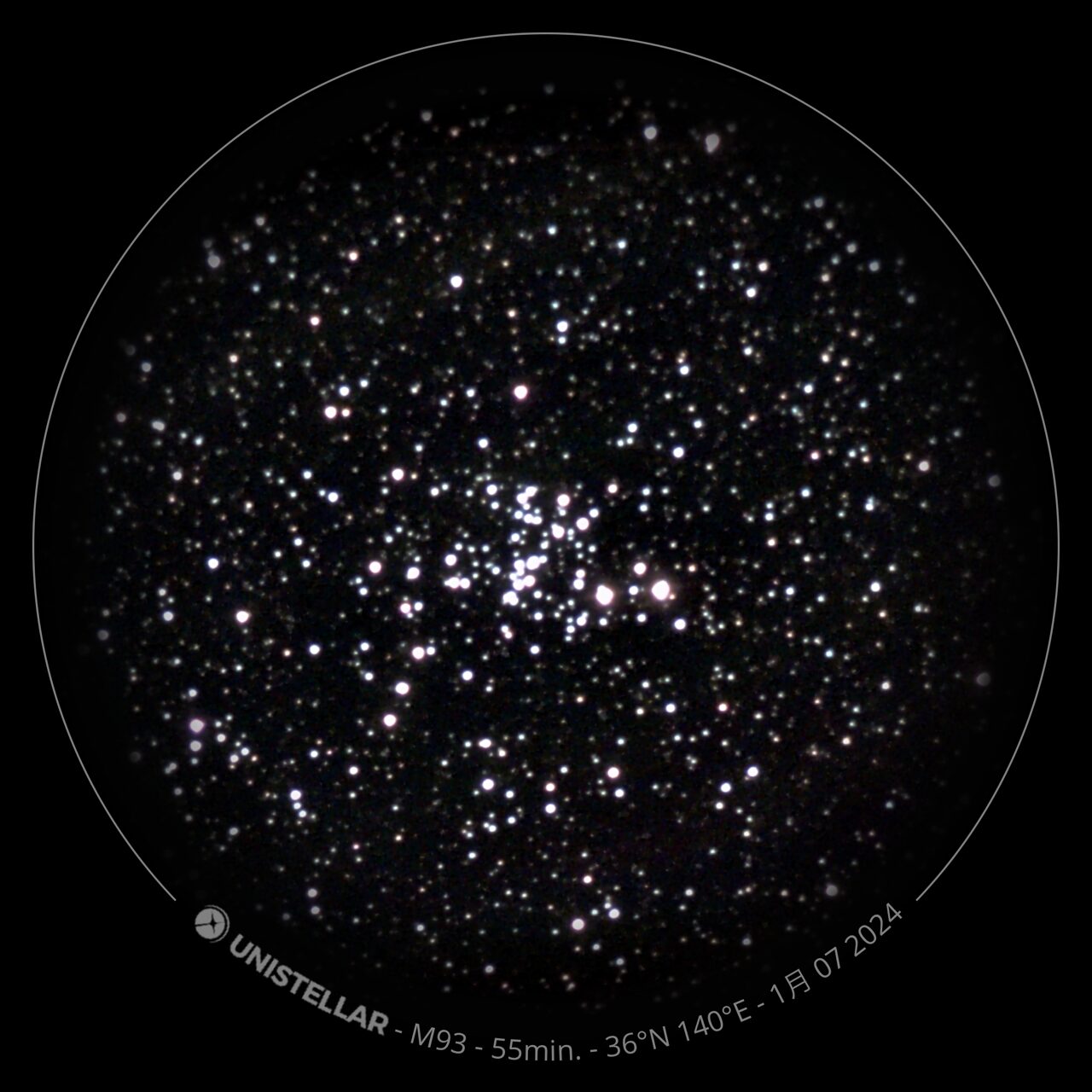

2024年1月7日夕暮れ後~8日未明

NGC2467 マンドリル星雲

NGC2613

NGC3115 スピンドル銀河

62P/Tsuchinshan

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

M68

M93

2024年1月7日 未明

アンテナ星雲 アンテナうっすら

2024年1月6日 夕暮れ後

NGC157

ランニングマン星雲

Running Man Nebula

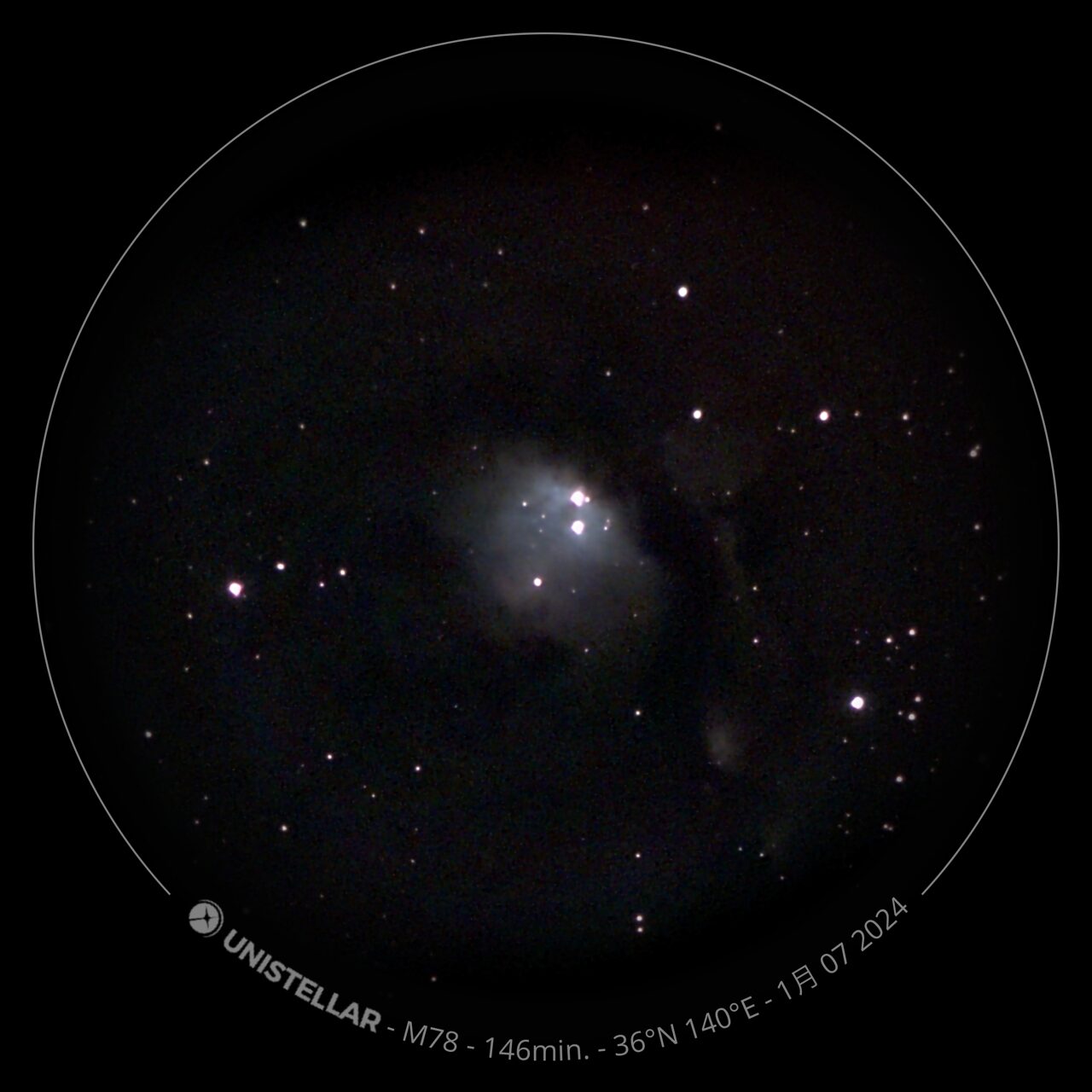

M78

M78

2024年1月6日未明 快晴

M83

M83 - Southern Pinwheel

NGC5128

12月29日 快晴のち雲増える

アンテナ星雲

NGC55 低空&写り悪い 再チャレンジ

NGC1365

NGC253

NGC288

NGC2477 低空のため写り悪し

M83

M5

12月24日 快晴のち薄雲広がる

馬頭星雲

Horsehead Nebula

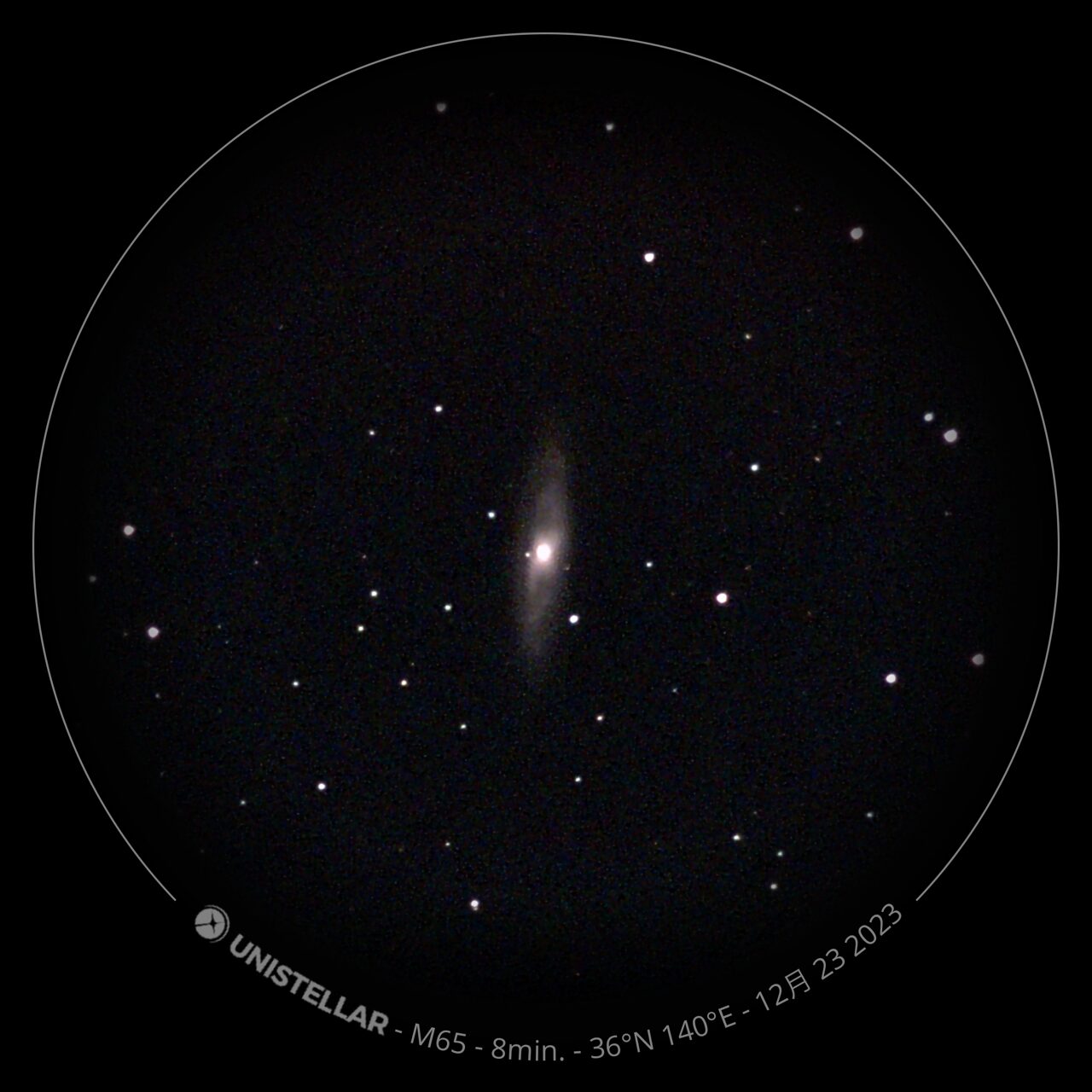

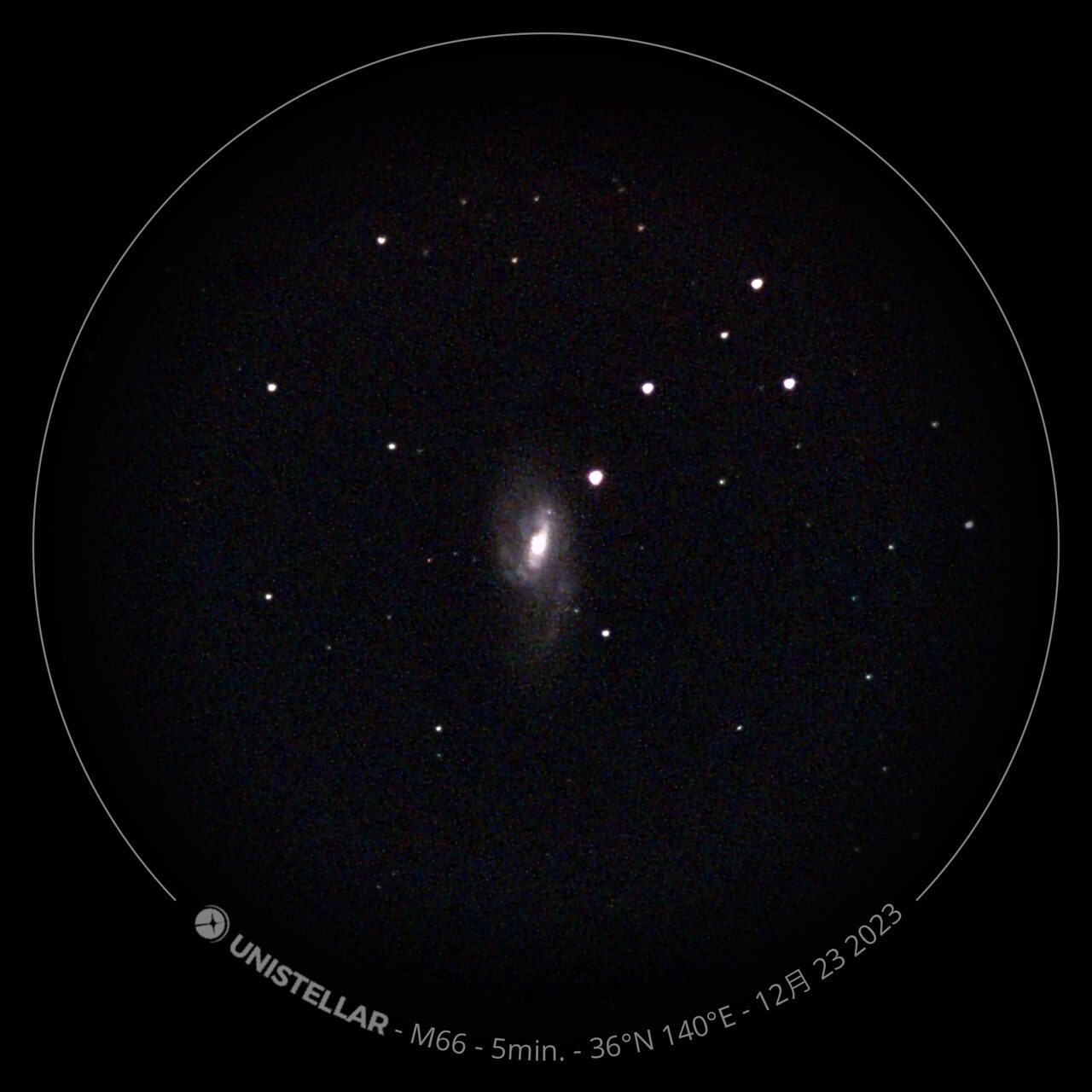

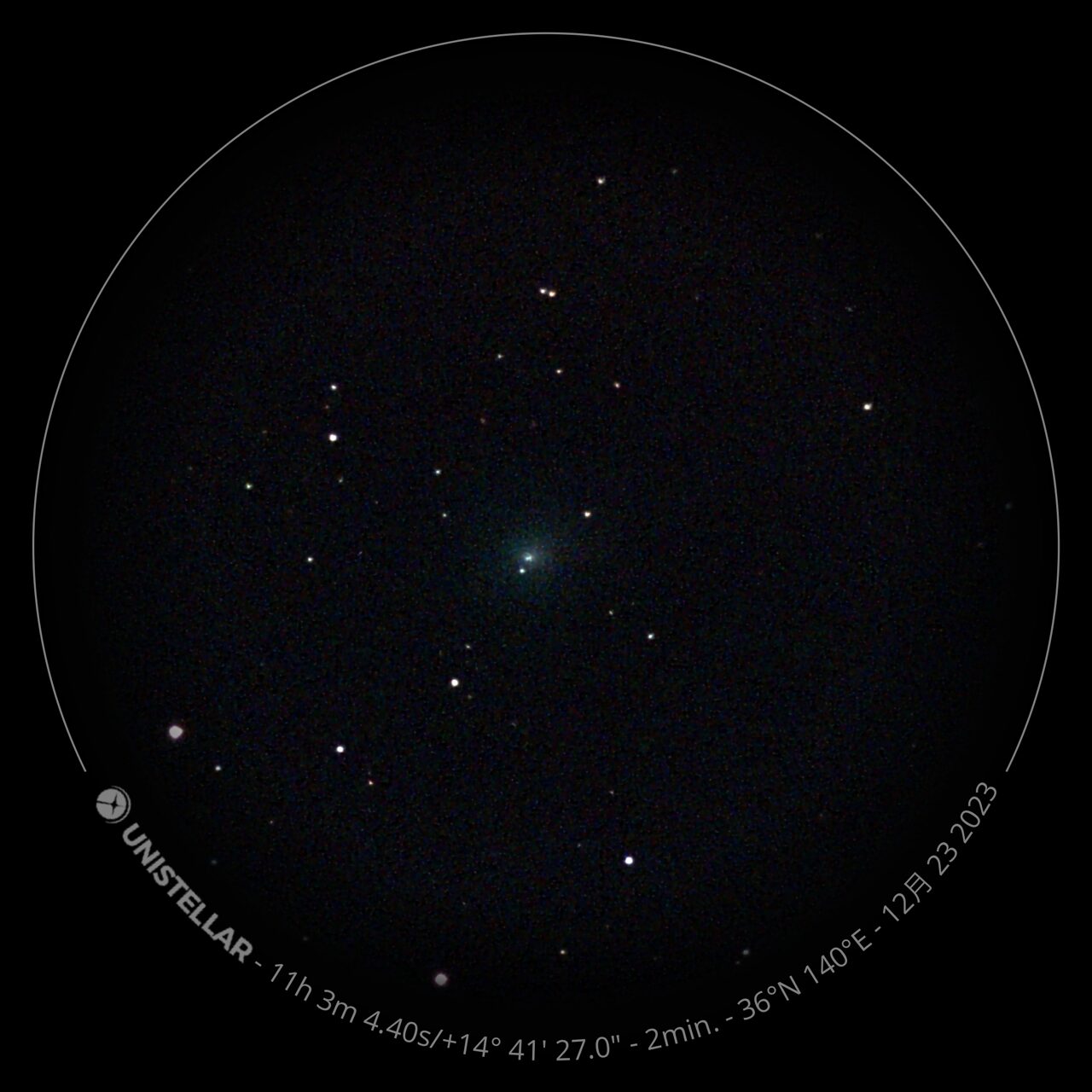

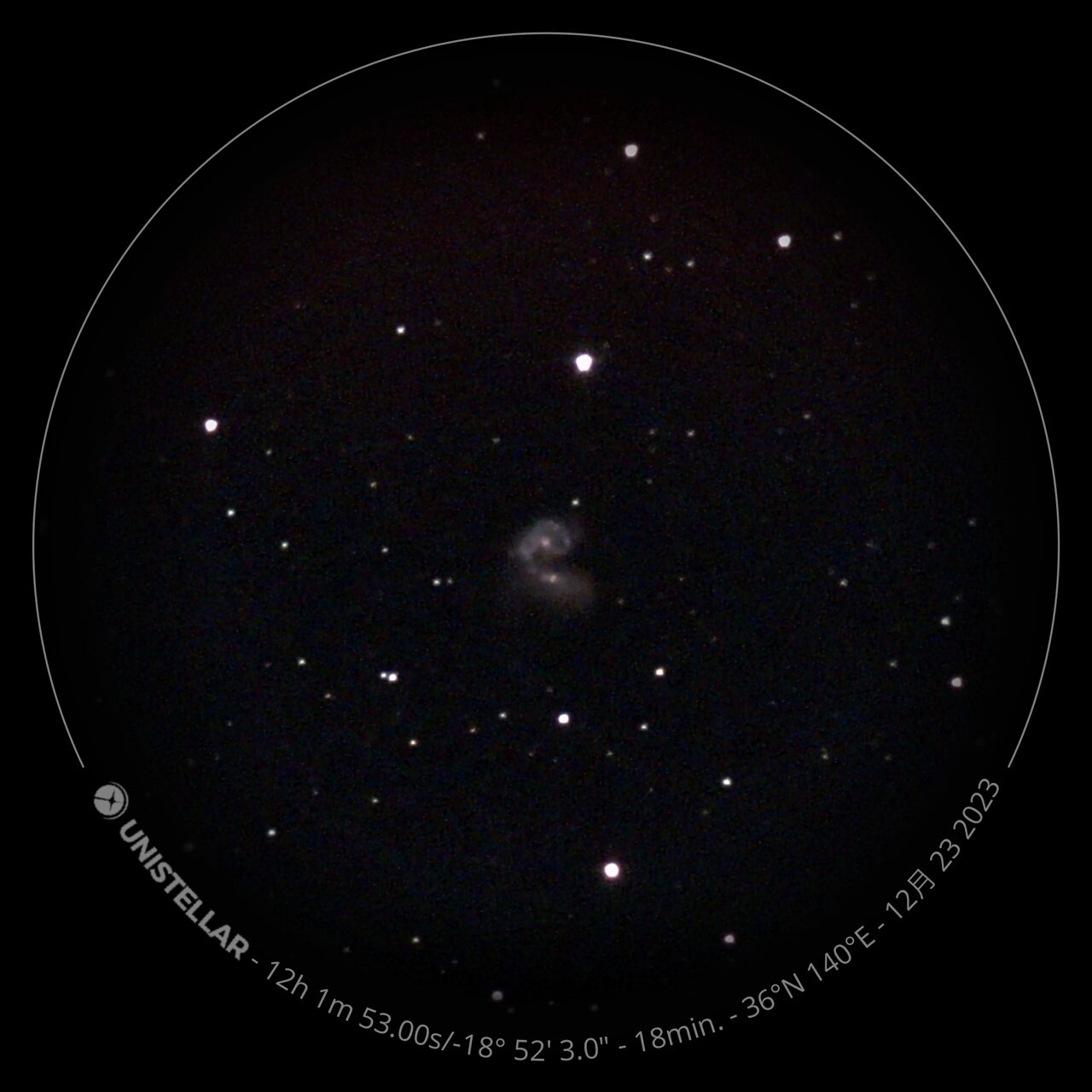

12月23日 無風快晴 透明度良し

NGC 3628

NGC 3628

M65

M65

M66

M66

62P/Tsuchinshan

アンテナ銀河(NGC4038+NGC4039)

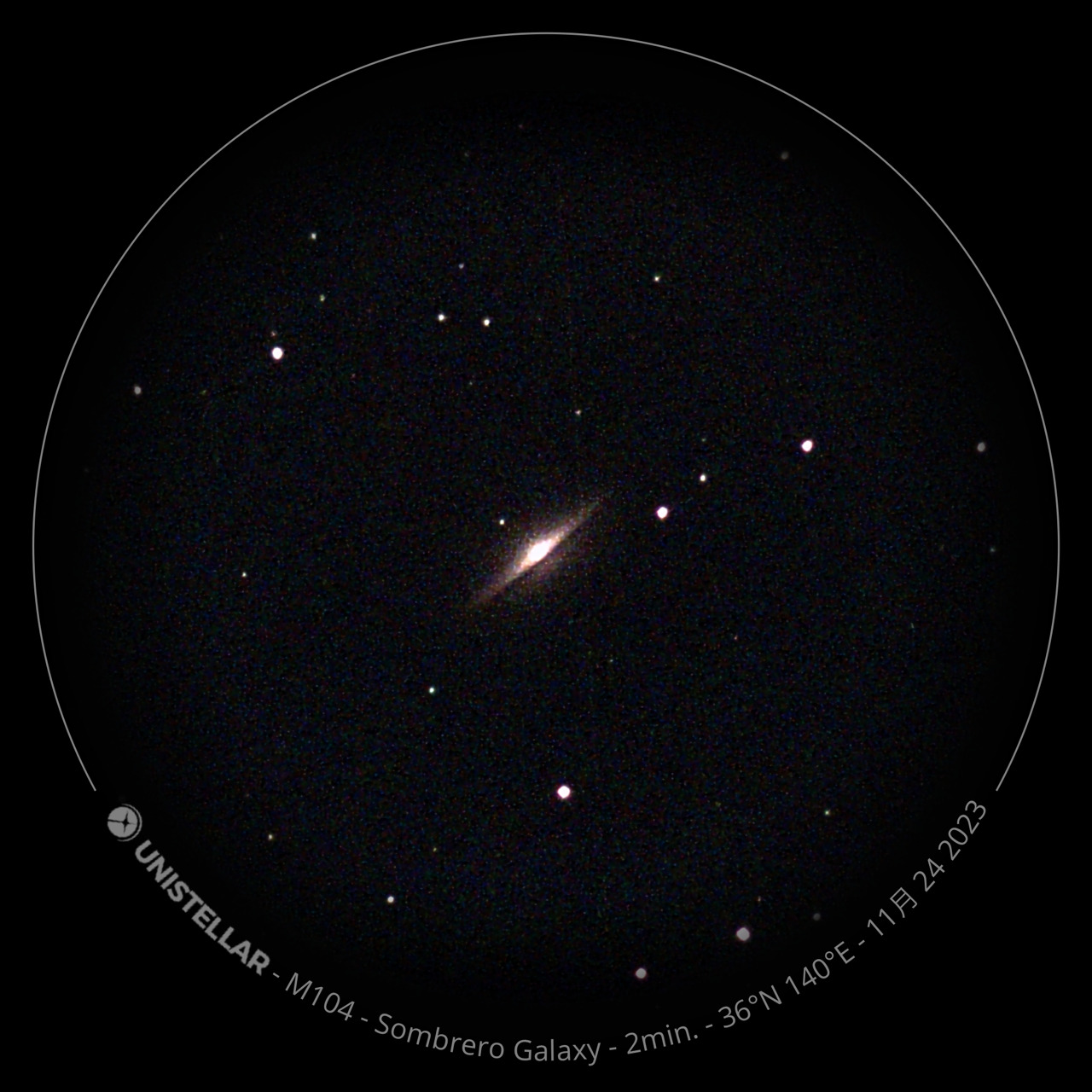

M104

M104 - Sombrero Galaxy

12月10日 無風快晴 透明度悪し

反射鏡は放物面

暖かい部屋からベランダの望遠鏡を操作

これからの季節、寒い野外での作業はキツイですが、この望遠鏡の場合、ベランダに設置して、人間は部屋の中から操作できますので、すごく楽ちんです。長時間のエンハンスドビジョンを行う場合は、部屋でテレビを見たり、居眠りもできますからね。

11月23日 赤経・赤緯の入力で天体一発導入 ほぼ無風 月齢10

NGC288 18等級くらいまで写っています

NGC288はカタログに登録が無いため、赤経・赤緯を入力して導入

夜明け前 M104 ソンブレロ星雲

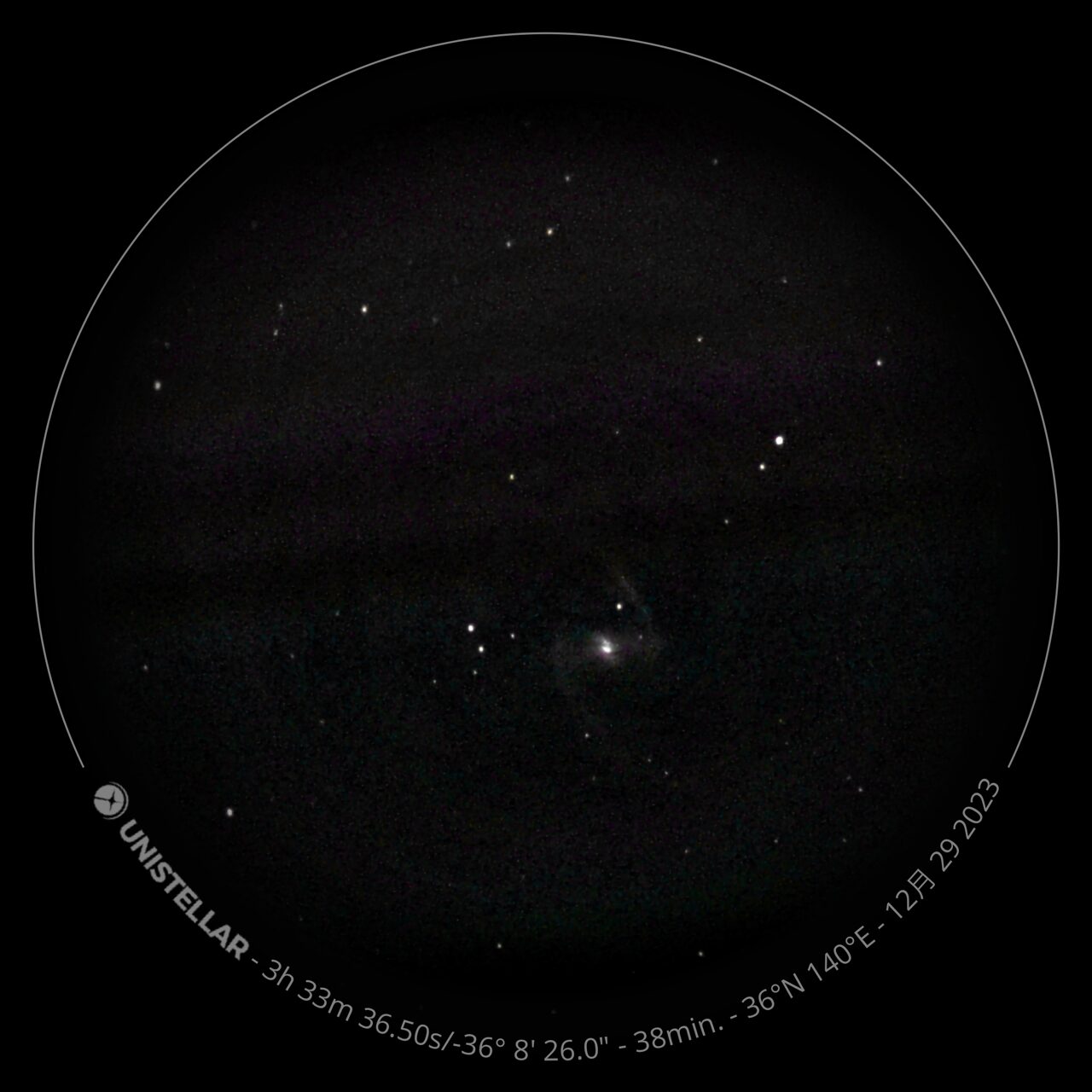

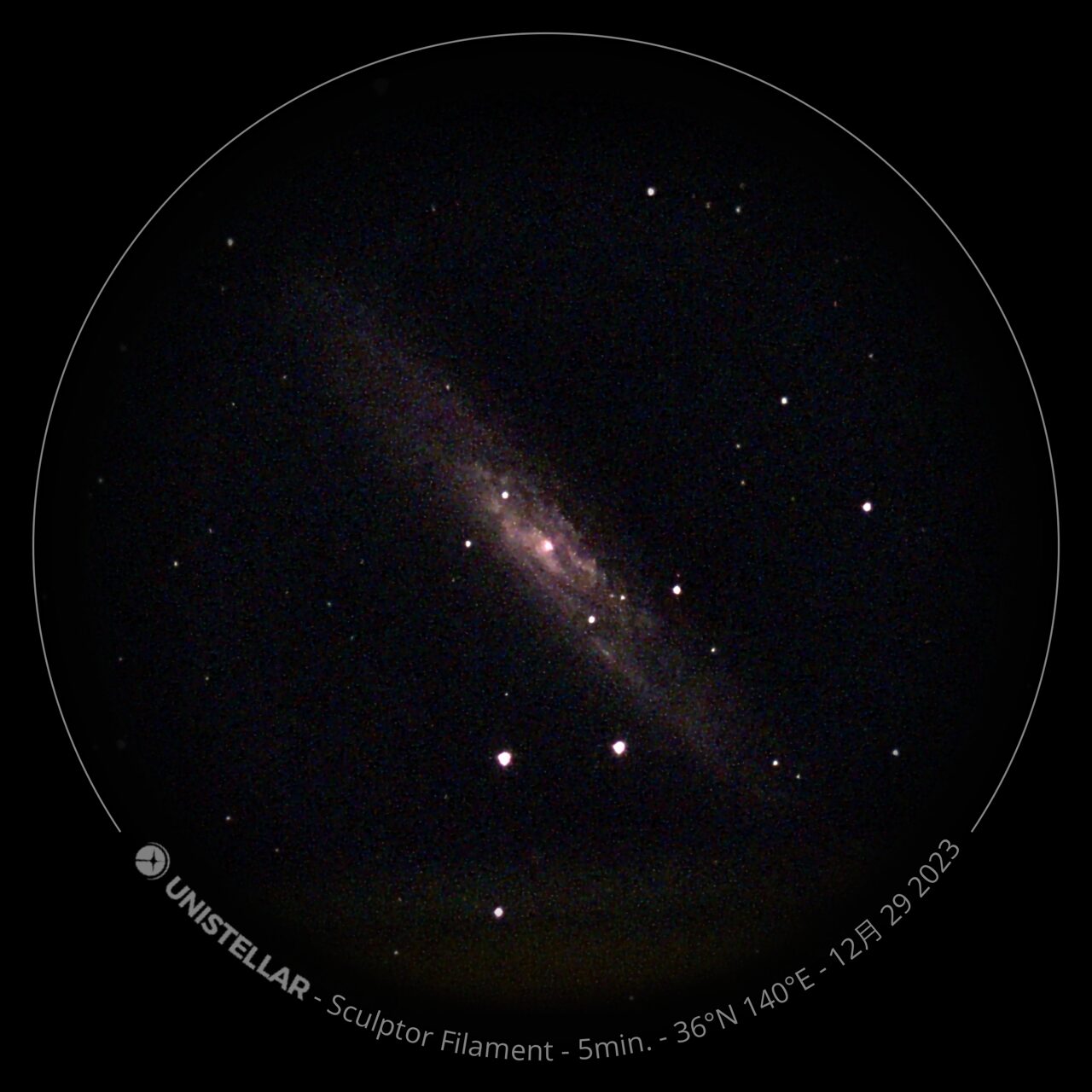

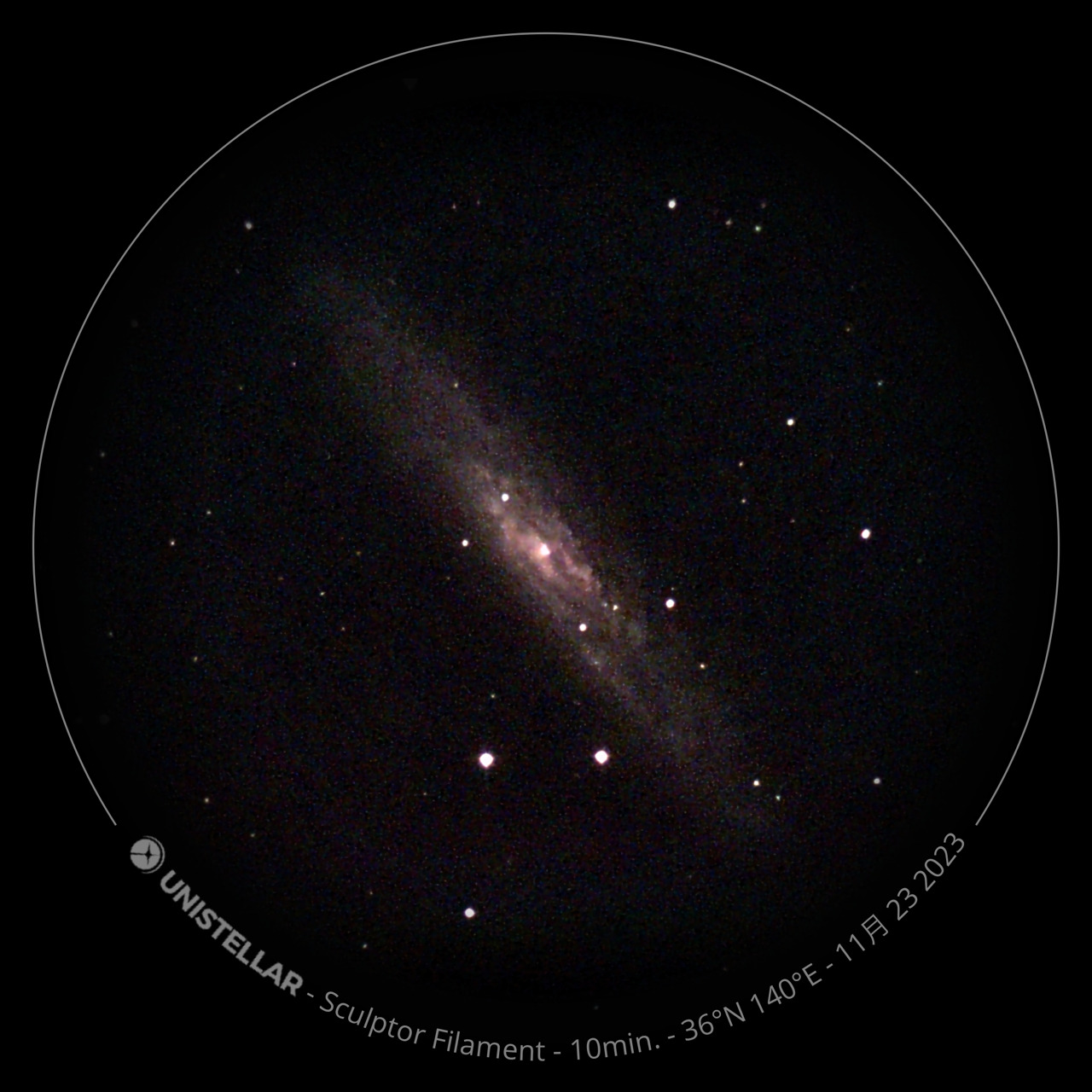

見ごたえのある銀河 NGC253 でも、Sculptor Filament という名称でカタログ登録されている?!

Sculptor Filament

NGC巡りで見つけた、美しい星団 NGC2506

NGC 2506

10月22日 未明 スッキリ快晴 風速4~5m

望遠鏡に直接風を当てないことが必要。

風でエンハンスドビジョンが何度も停止 風が弱くなった合間の短時間でなんとか撮影

子持ち星雲。20秒しか蓄積できず。

フクロウ星雲。52秒で、目が見えてきました。

回転花火銀河。

eVscopeのような「経緯台式」のマウントでは、回転軸の水平精度が導入精度に大きく効いてきます

三脚に付いている水準器の精度では、精度不足となることがあるようなので、別途大きな水準器を用意するのがよいです。

水平器の感度はJIS規格によって一種(0.02)、二種(0.05)、三種(0.1)分けられています。 一種の0.02とは水平器から1m先で0.02mmの高低差があれば、気泡が1メモリ移動するという感度の高さを表しています。 つまりこの数値が小さいほど感度が高くわずかな傾斜でも測れることになります。

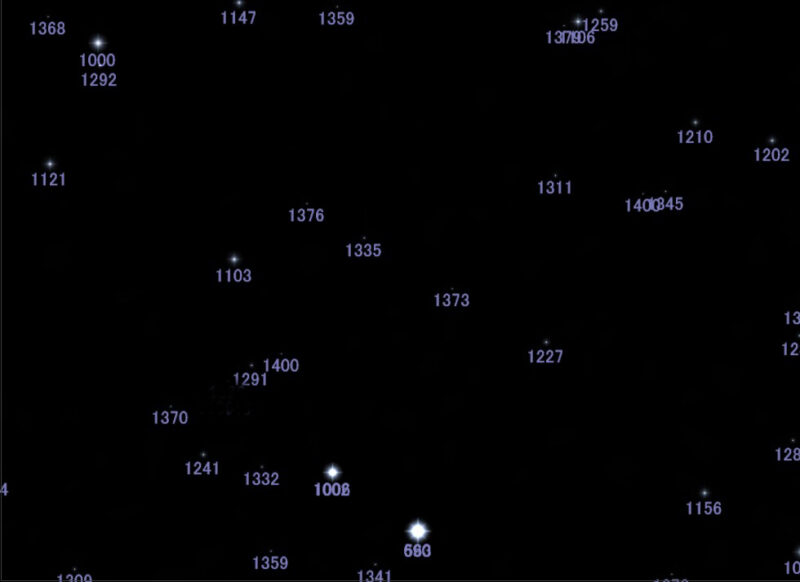

EVSCOPEで何等星まで写るか? ⇒ 超低空でも14等星まで写っている

10月14日 未明 スッキリ快晴 EVSCOPE撮影

地平線まで、実にスッキリ晴れていました。高度5度くらいです。

撮影領域をステラナビゲータで表示

5.6等星が明るく写っていることがわかります。

ステラナビゲータで、撮影領域の14.0等級までの明るさを表示

随分暗い星まで写っているな、と思っていましたが、なんと14等級まで写っていました。

肝心の エンケ彗星は導入失敗 ⇒水平設定の問題か?

わずかに、下方へ外れました ?? ステラナビゲータで調べてみると、すぐ上方にいたことがわかりました。

EVSCOPEの鏡筒内はツヤ消しされていないので、都会地ではフード必須

効果は絶大!! 10月14日の撮影で使用。すべて、東京23区内での撮影です。

ランニングマン星雲

馬頭星雲

おおぐま座 M81銀河

おおぐま座 M82銀河 葉巻銀河

M46 散開星団 と 小さなリング星雲

下弦の月があり、薄雲も通りましたが、まあまあ写りました。

M46

M42 オリオン座 大星雲

下弦の月があり、かなり薄雲も通りましたが、まあまあ写りました。

M42 - Great Nebula in Orion

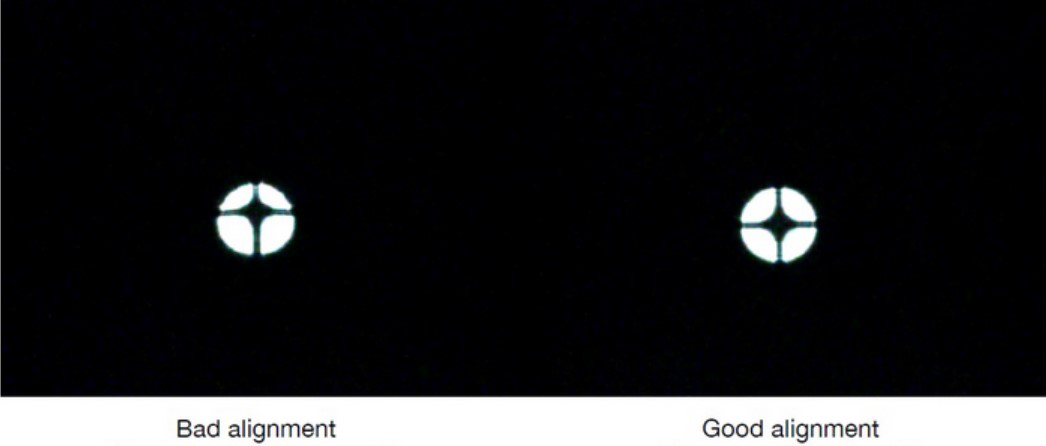

ミラーの傾きの確認・調整

驚くほど、ミラーが傾いていた!!⇒ 調整後、星像が美しくなりました

輸送中の振動などで、かなりミラーが傾くようです。ミラーの傾きを正すために、明るい恒星を視野に入れ、ピントを大きくずらします。

ゲインを手動調整して、ミラーに映るセンサーの十字が見えるようにします。

ミラーにセンサーの十字がど真ん中に見えるように、縦移動ネジと横移動ネジを回します。ネジを回すと、ミラーとセンサーの十字が視野から外れてしまいそうになりますので、アプリ内のジョイスティックを使用して視野に戻します。( 数回繰り返しましたのでなかなか大変でした )

光軸調整

ミラーの傾きが正しく調整されていると、付属のバーティノフマスクを付けることで、バッチリ合わせられます。まずは、ミラーの傾きの調整が先です。

2023年9月19日にリリースされたバージョン2.5.0

改善点

- ユニステラのスマートソーラーフィルターで太陽観測を可能に

- 「SUN」の「天体に向ける」機能および太陽追尾機能を追加

- 月に向ける機能およびトラッキング機能を改善

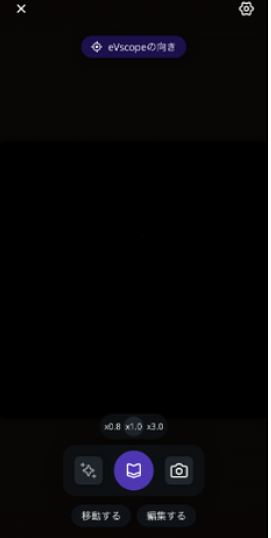

操作手順

1 - eVscopeの電源を入れて、eVscopeのWi-Fiネットワークに接続

2 - アプリを起動

3 - 画面右下の望遠鏡のアイコンをタップ

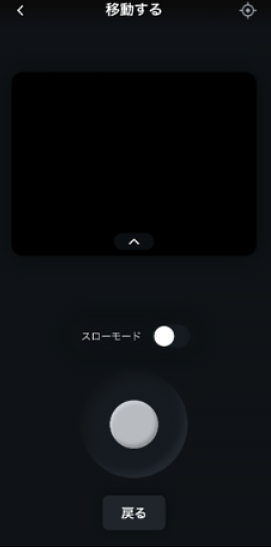

4 - 一番下の左の「動かす」ボタンをタップ

5 - タップの後、指を上げないで下へドラッグをして鏡筒を下げる

6 - 「戻る」ボタンをタップ

7 - 何かの星が視野に入ったら、「eVscopeの向き・オリエンテーション」をタップ