目次

- 1 10月5日

- 2 10月4日 尾は30度超

- 3 10月3日

- 4 紫金山・アトラス彗星の光度上方修正

- 5 10月2日未明 よく晴れました 東京都内からも 紫金山・アトラス彗星 確認

- 6 10月1日 関東地方もやっと 紫金山・アトラス彗星 確認

- 7 9月30日 ナミビアで強拡大撮影 1等級台

- 8 9月29日 レユニオン島

- 9 9月29日 日本の都市部での8X42双眼鏡での見え方

- 10 9月28日 アカタマ

- 11 9月28日 レユニオン島 南インド洋

- 12 9月28日未明 (北米時間) 8度近い尾

- 13 9月28日 南半球

- 14 9月28日未明 ハワイ マウナケア山 05:05:45頃 左上から流星

- 15 9月27日未明 ハワイ マウナケア山 すばるドームより

- 16 9月26日未明 カナリア諸島

- 17 9月25日未明 チリのアタカマ砂漠で撮影

- 18 9月24日未明 チリのアタカマ砂漠で撮影

- 19 9月24日 日本からも写真撮影で何とか確認できるようになりました

- 20 9月23日未明 (マウナケア時間 9月22日5:13) ギリギリ見えてきました

- 21 9月22日

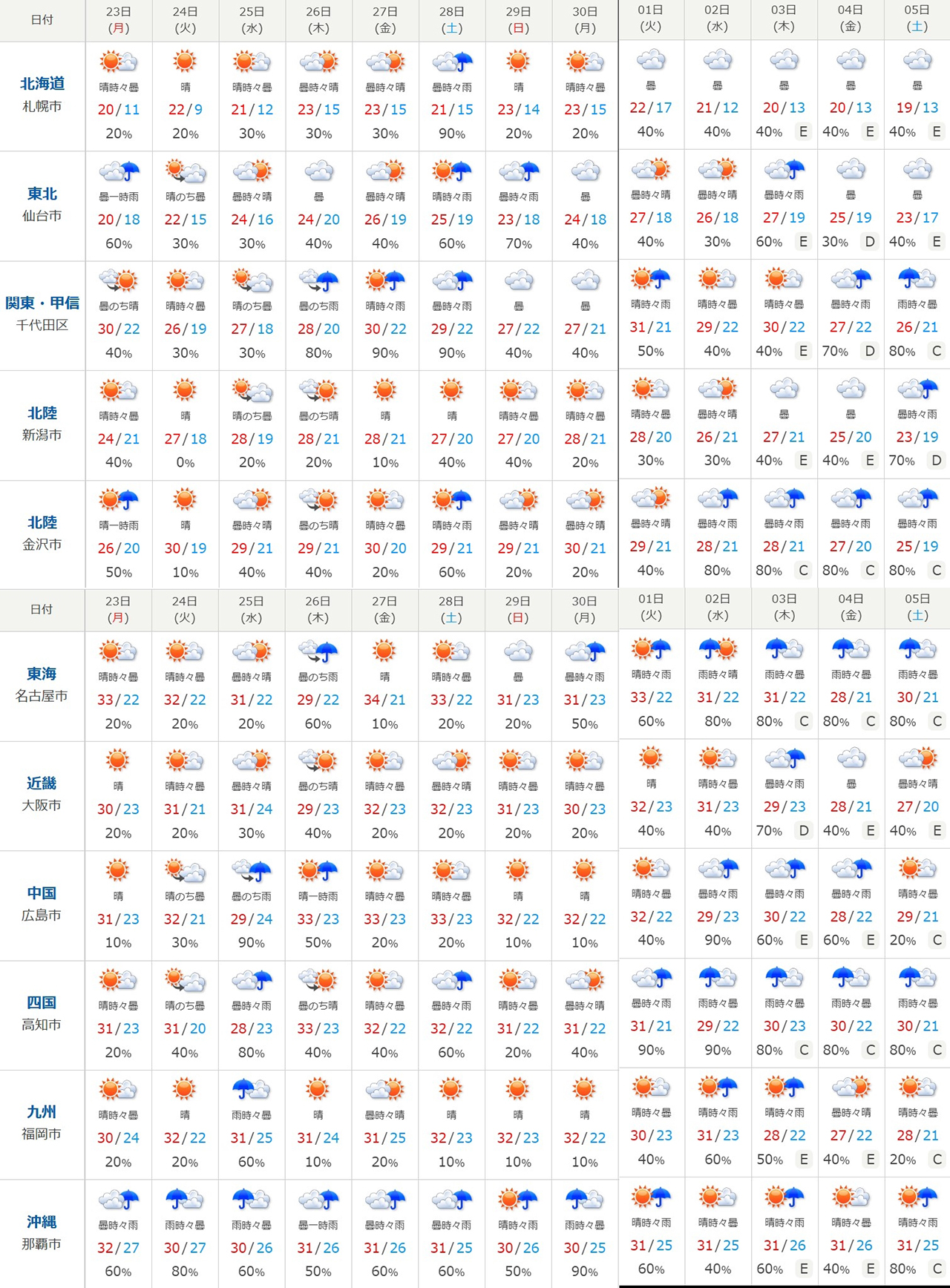

- 22 今週、いよいよ北半球からも見えるように ・・・ あとは天気次第 ☆彡

- 23 1970年の春に見られたベネット彗星に似ている?!

- 24 ISSからの紫金山・アトラス彗星

- 25 9月20日 ナミビア

- 26 9月19日 オーストラリア

- 27 明け方の彗星

- 28 9月17日 ナミビアで撮影

- 29 9月15日 オーストラリア ビクトリア州スワンヒルで撮影 4.6等級

- 30 9月14日 オーストラリアで撮影

- 31 マウナケア ライブカメラでも観望可能

- 32 彗星C/2023 A3 -4.8等級に達する可能性 (前方散乱効果)

- 33 9月11日 オーストラリア、クイーンズランド州、ウェリントン・ポイントで撮影

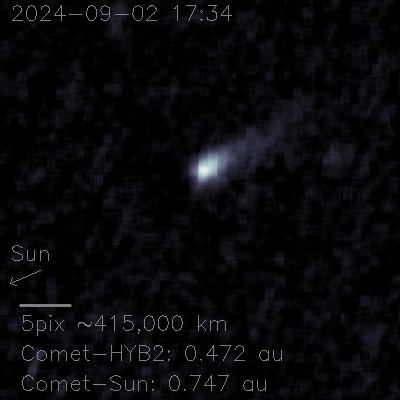

- 34 「はやぶさ2」は、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) を8月13日から集中観測

- 35 紫金山・アトラス彗星は「健在」科学者チームが発表

- 36 9月末頃にどんな姿で現れるか

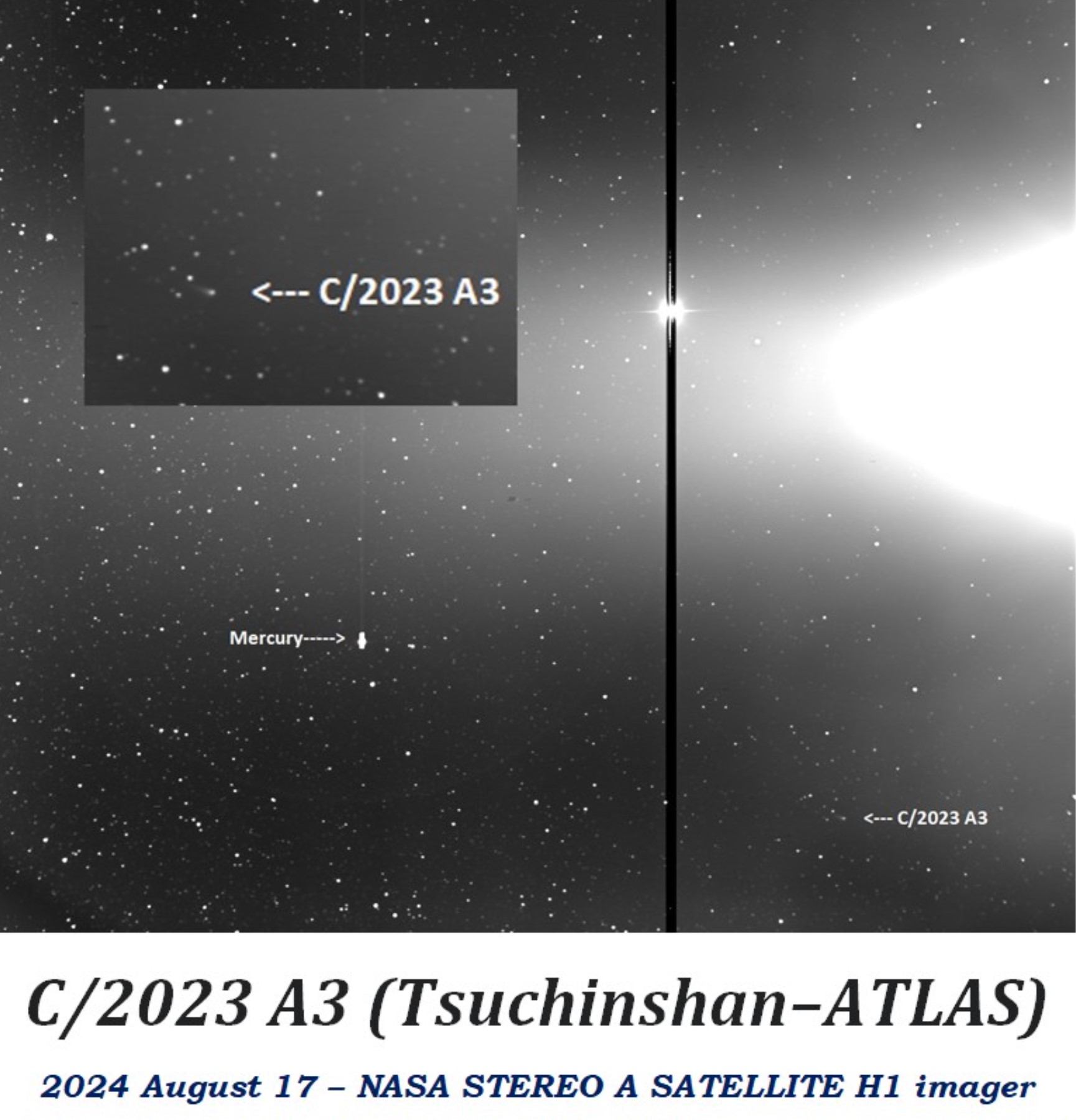

- 37 8月17日 7.2等級

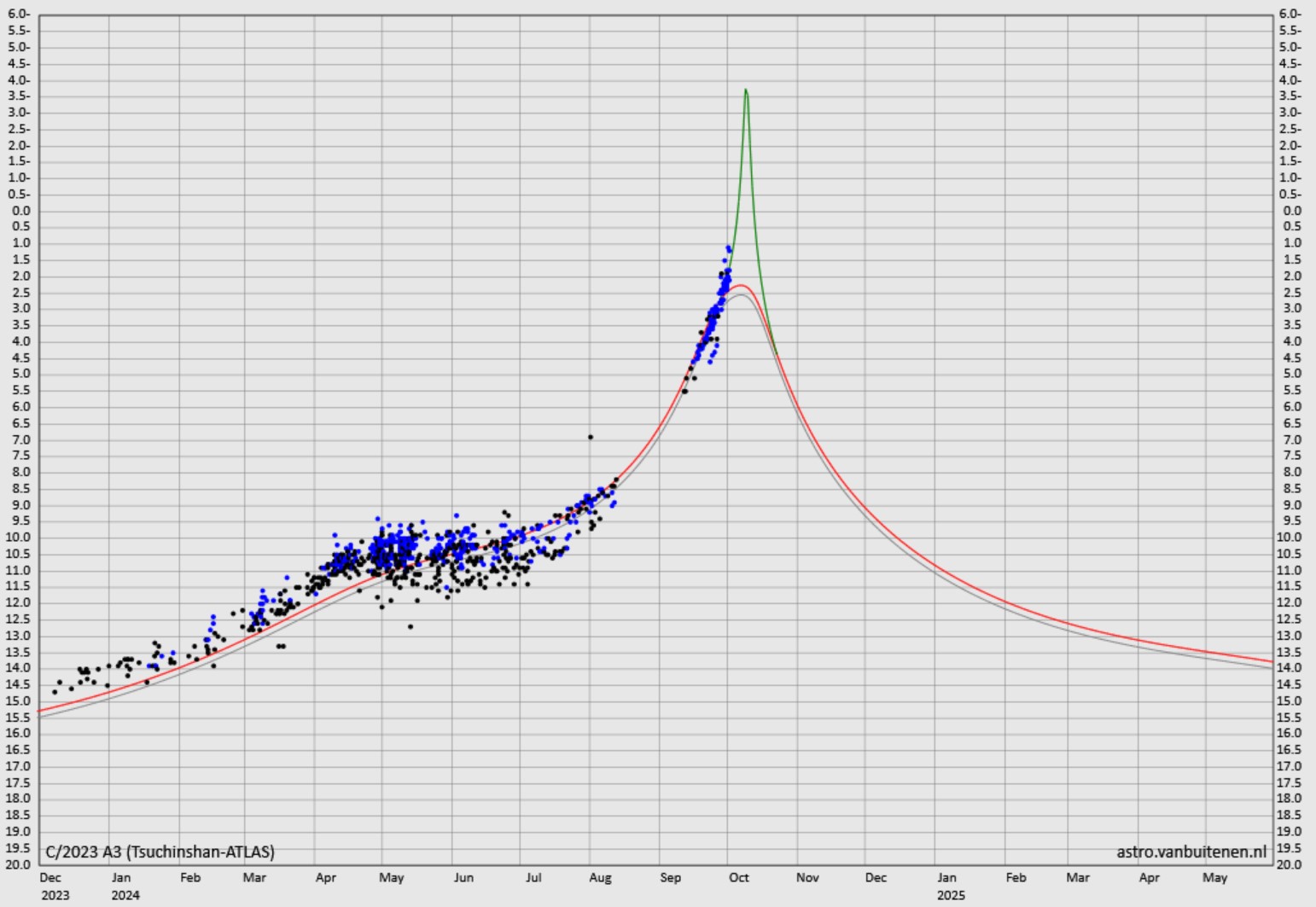

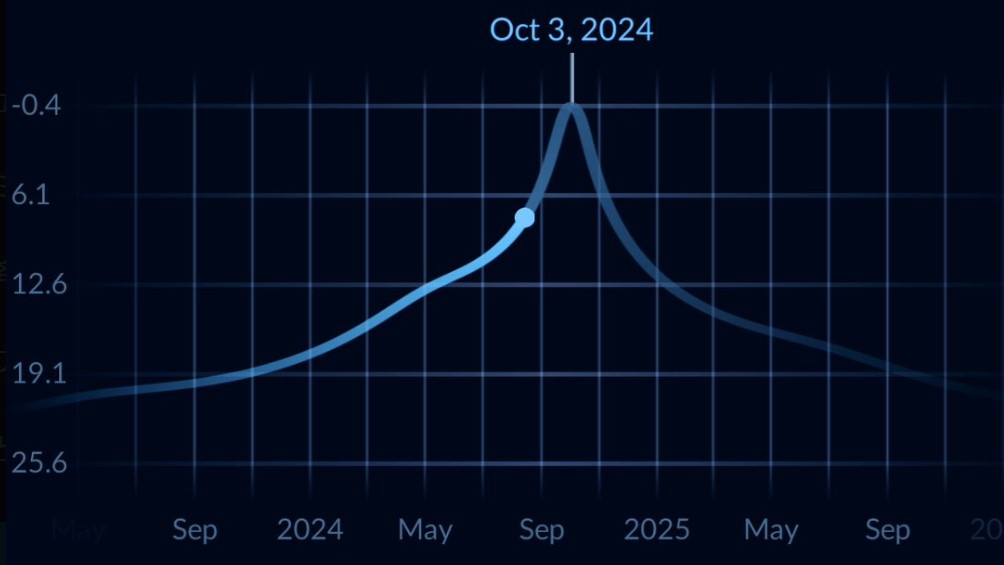

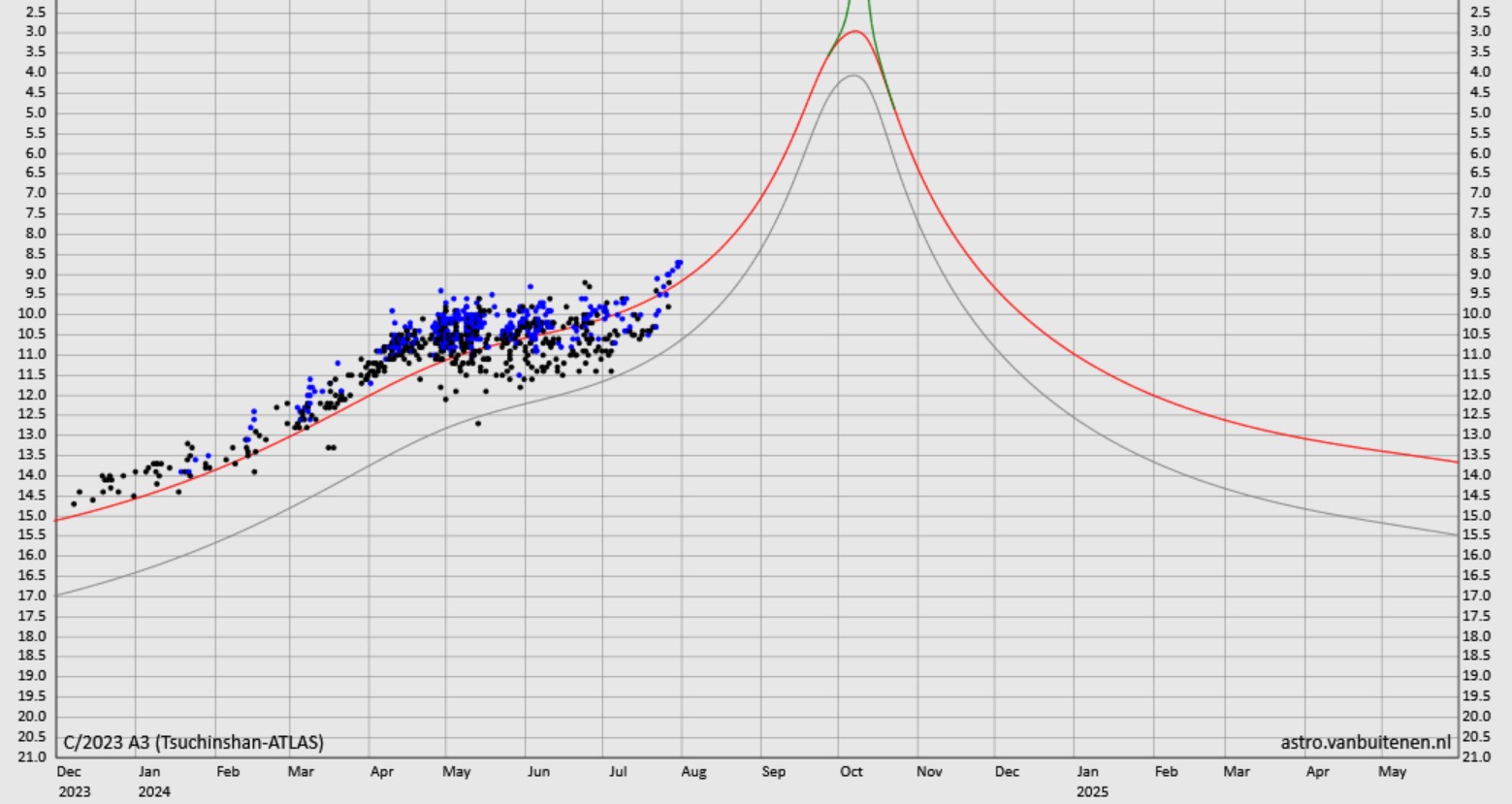

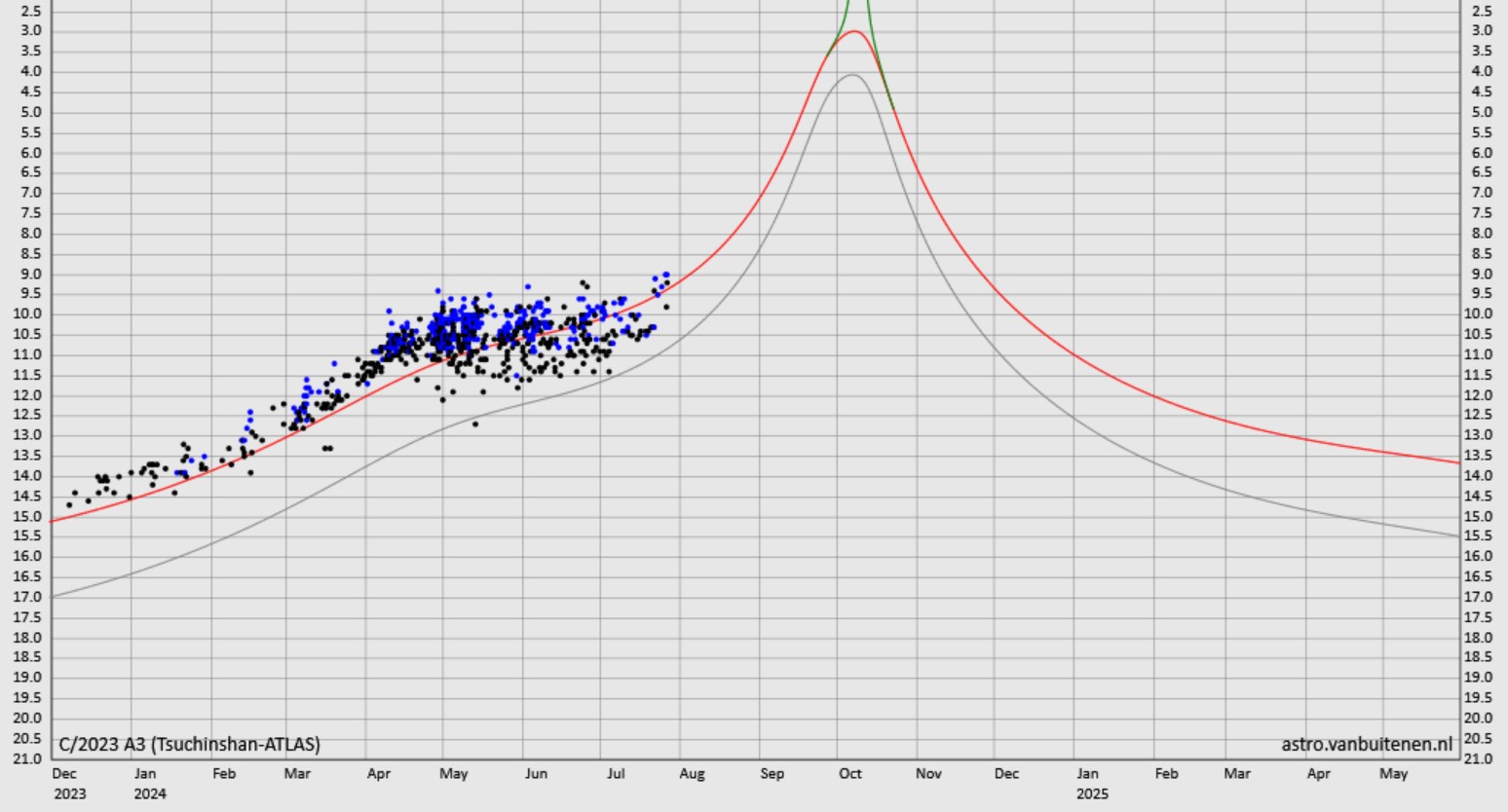

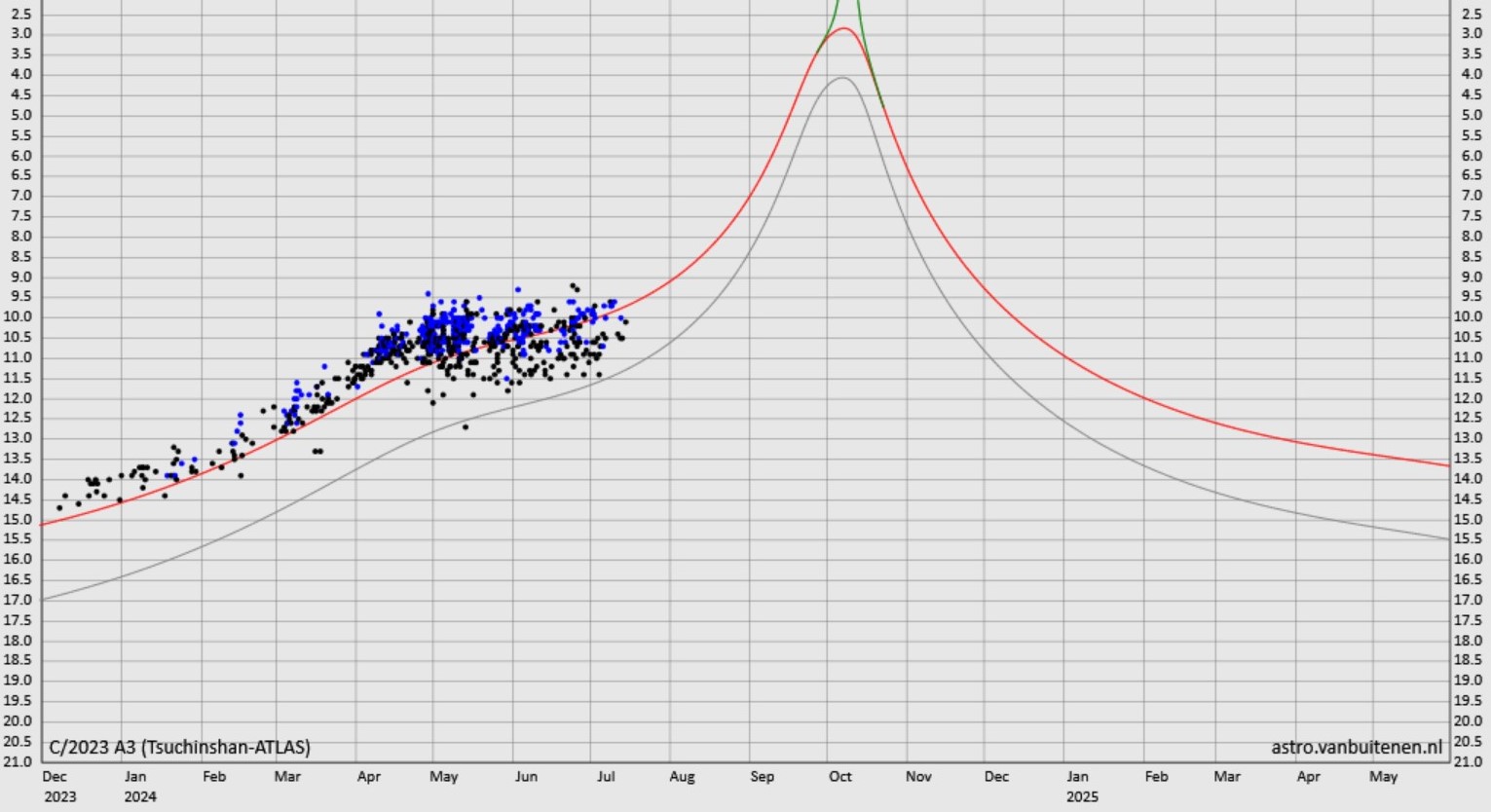

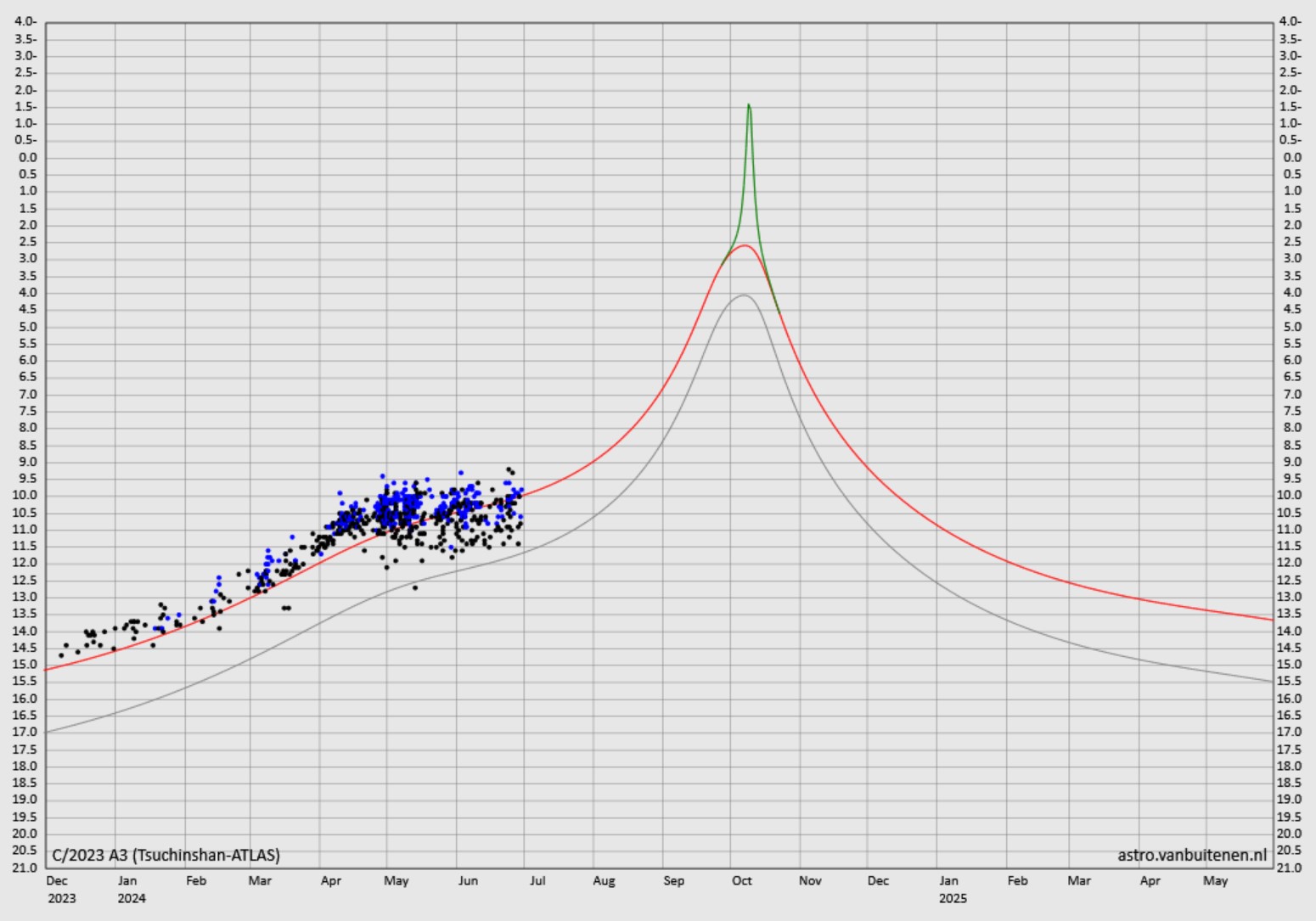

- 38 8月13日 予想光度曲線

- 39 8月3日

- 40 8月2日

- 41 7月30日 復活か?!

- 42 7月31日

- 43 7月28日

- 44 7月27日

- 45 7月26日 9.0~9.6等級 復活の兆し?

- 46 7月24日

- 47 紫金山・アトラス彗星、「崩壊中」⇒ 仮に生き残ったとしても 最大5等級どまり

- 48 最新の予想光度での 10月8日~11日 SOHO画面通過

- 49 5月以降、増光が停滞 10~11等級のまま

- 50 当初の予想光度での 10月8日~11日 SOHO画面通過

- 51 6月12日 11等級と思われます

- 52 増光が鈍るどころか減光してきました

- 53 6月3日

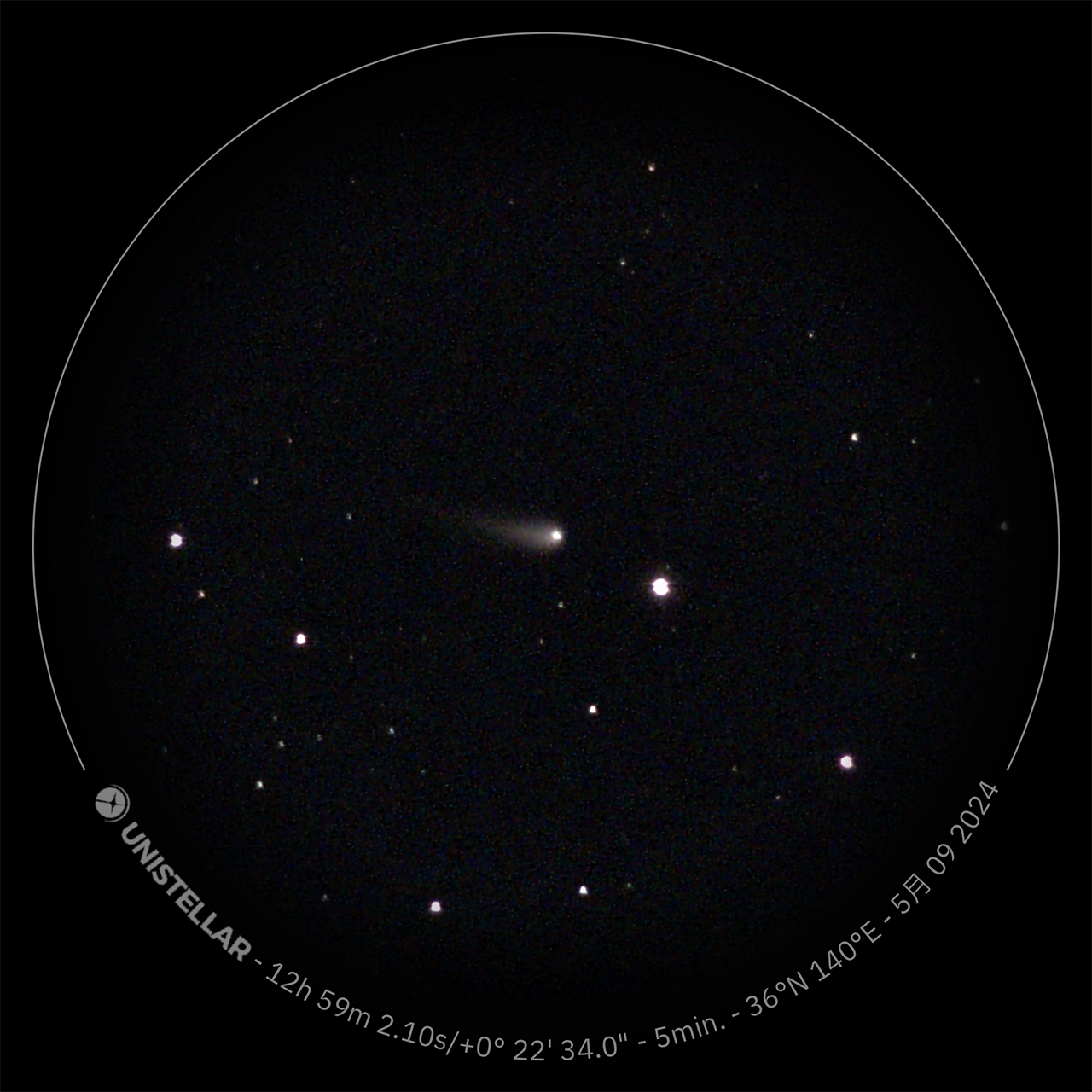

- 54 5月9日

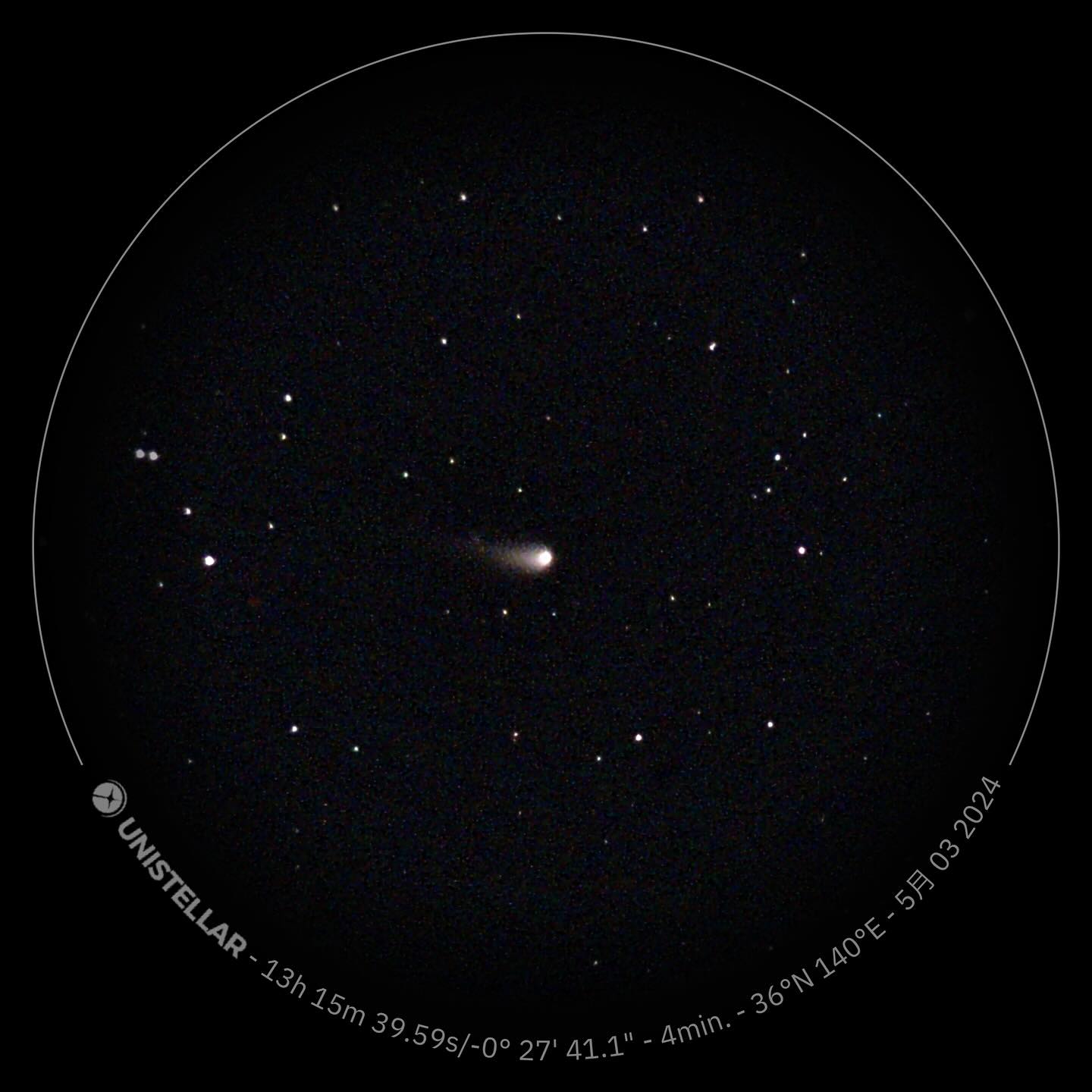

- 55 5月3日 彗星らしい姿になってきました

- 56 近日点追加後 西空

- 57 近日点通過前後 東空低空

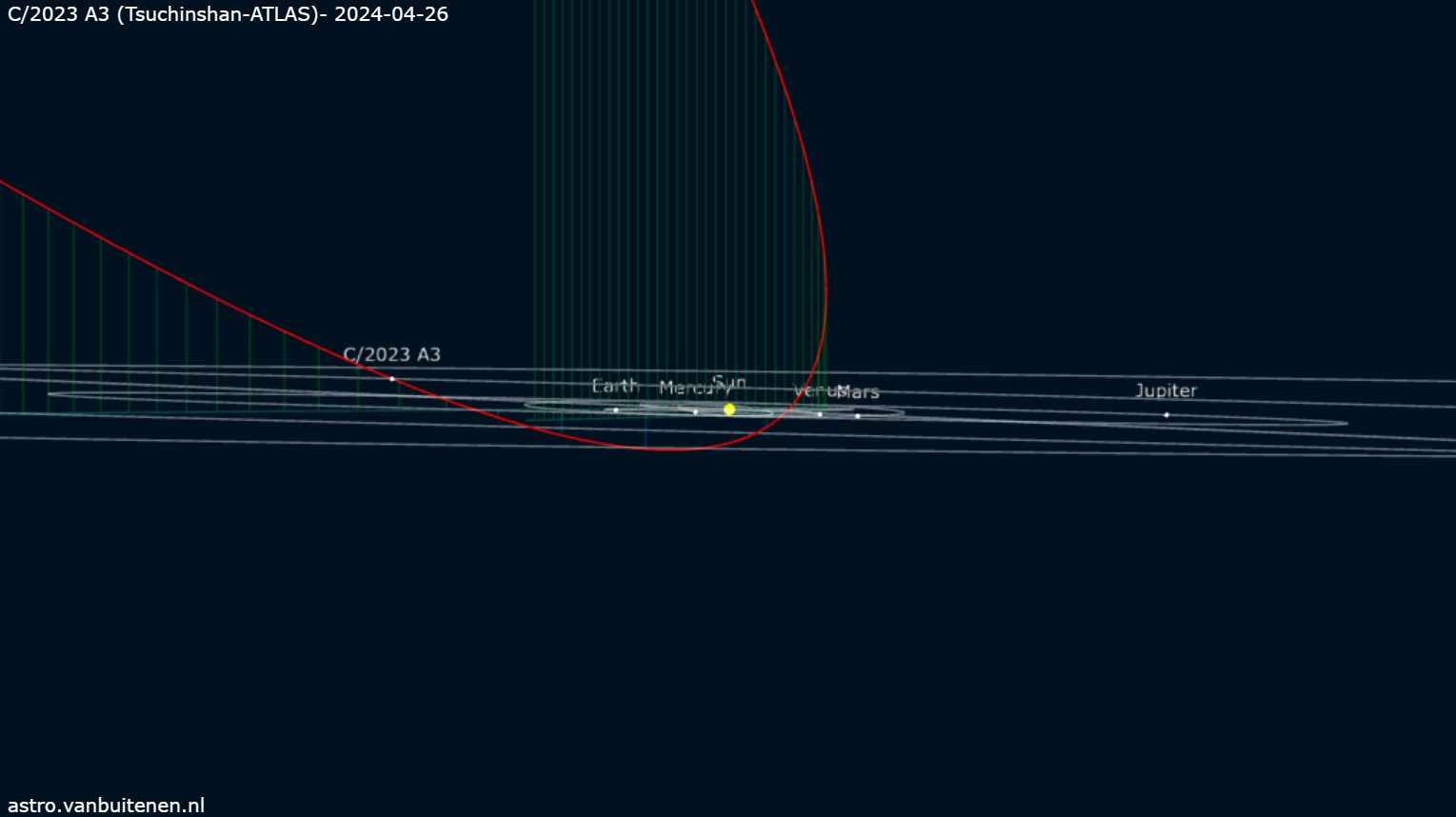

- 58 4月26日

- 59 4月19日

- 60 3月20日 11等級

- 61 1月8日 14等級

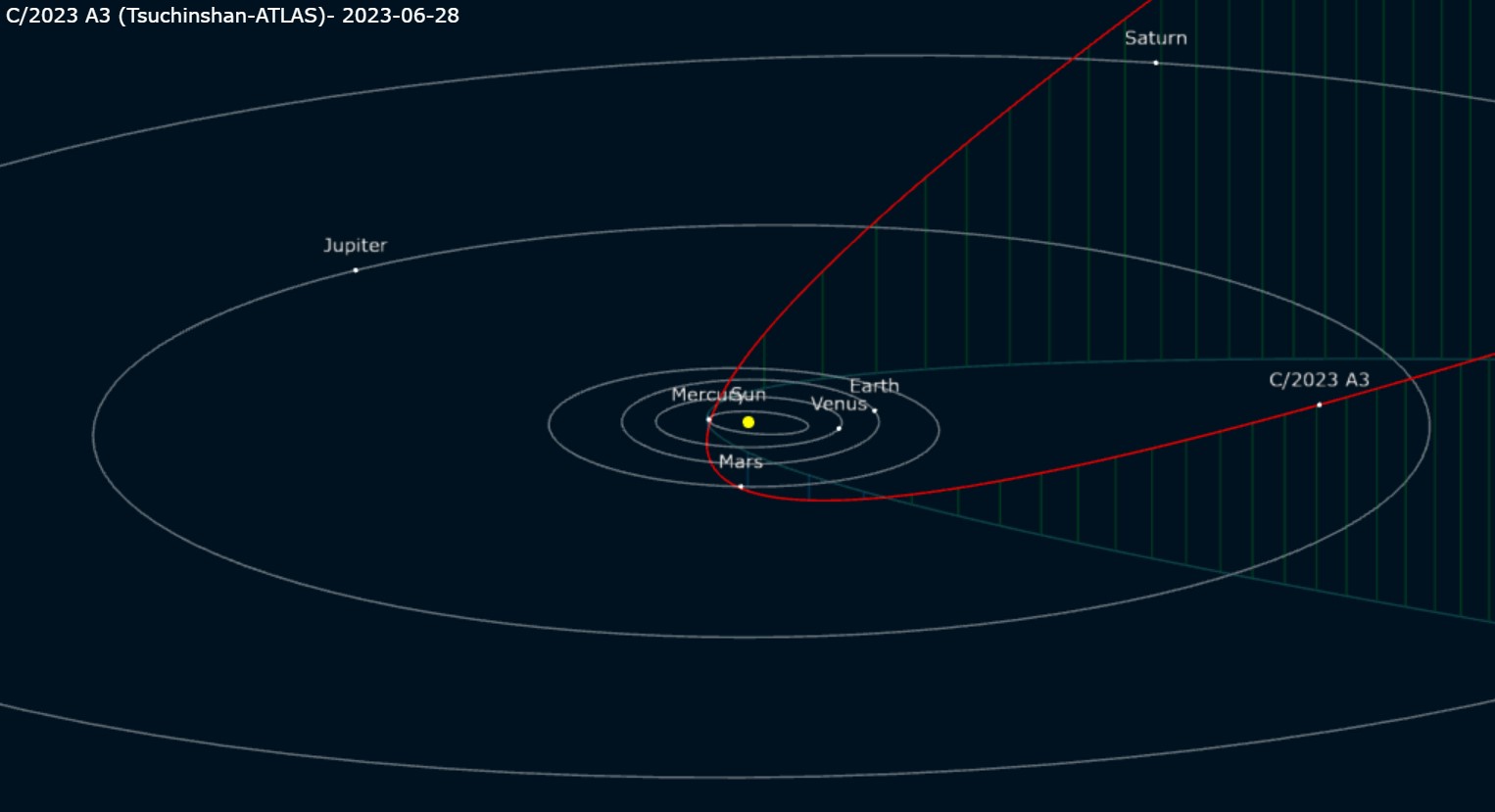

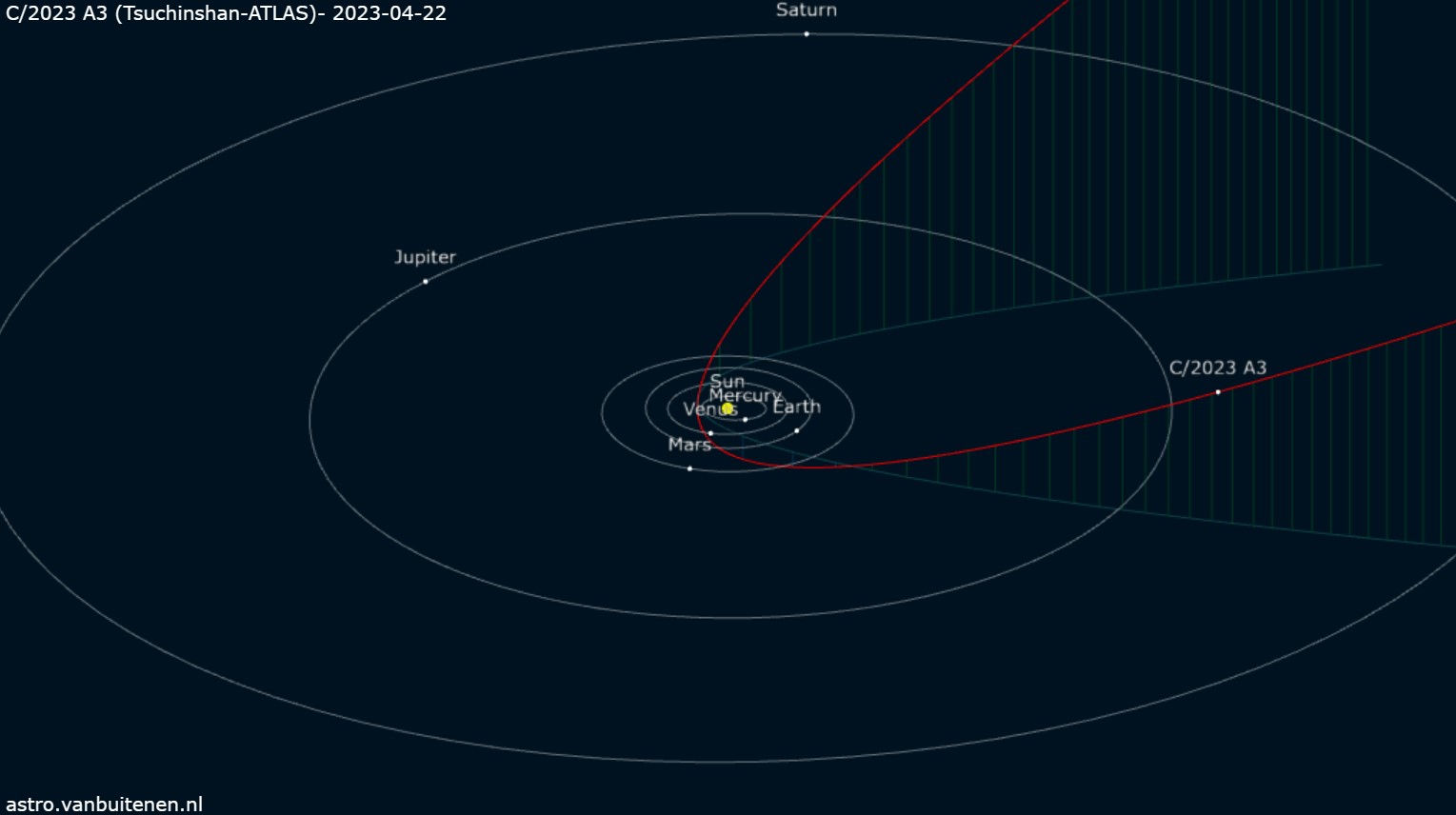

- 62 2024年最接近の年 公転周期26,000年、大きな核を持つ非周期彗星

- 63 2023年8月22日 予想光度が上方修正されました

- 64 2023年8月6日 尾が出始めた

- 65 かなり明るくなる(-4等級) 可能性あり ➡これは 一生ものの大彗星かも!!

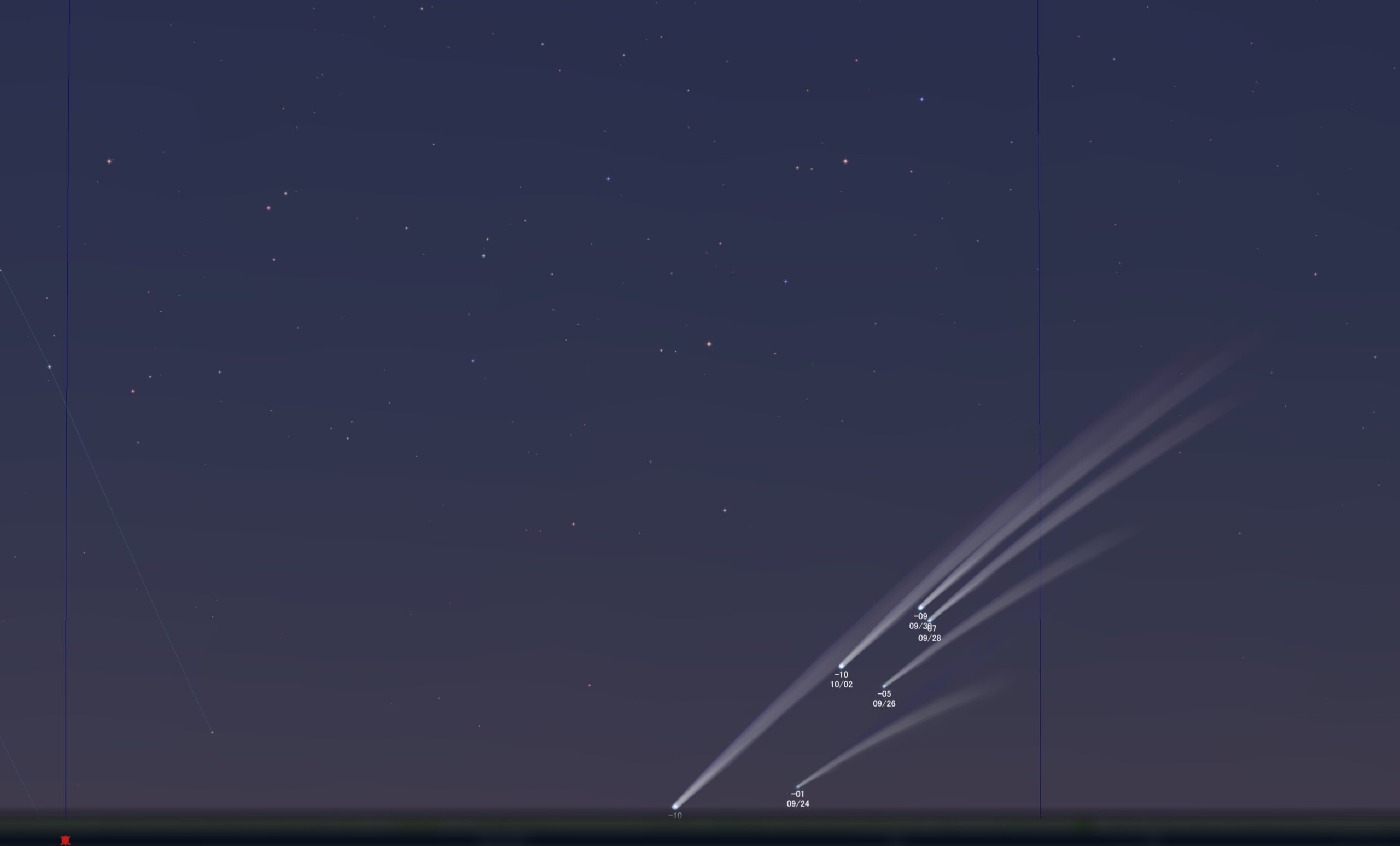

- 66 2024年9月27日 近日点通過 夜明け前

- 67 2024年10月 夕暮れ後

10月5日

10月4日 尾は30度超

マウナケア山 すっかり明るくなっても彗星は力強く輝いています。

オーストラリアでは30度を越える尾が撮影されました。50mm標準レンズで撮影。

10月3日

マウナケア

新潟県

南半球

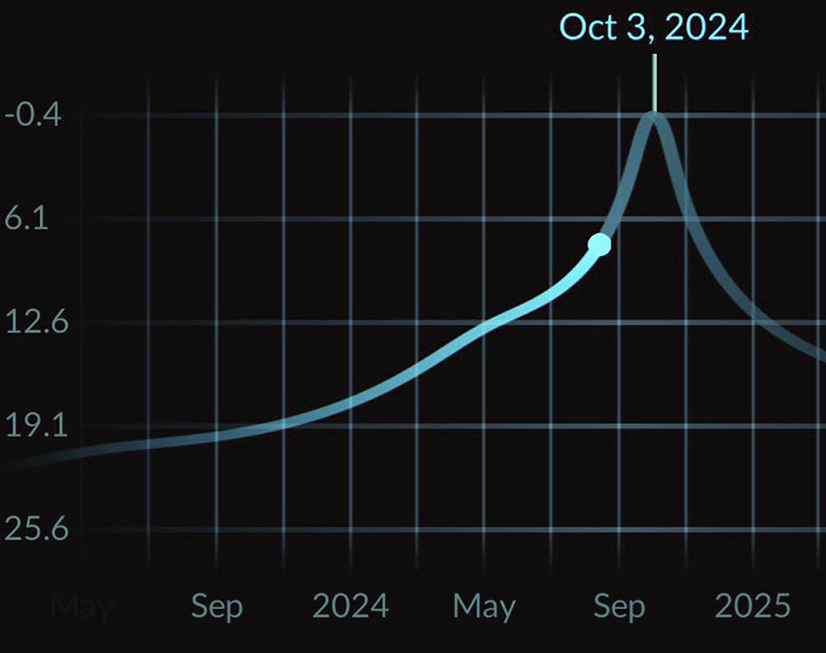

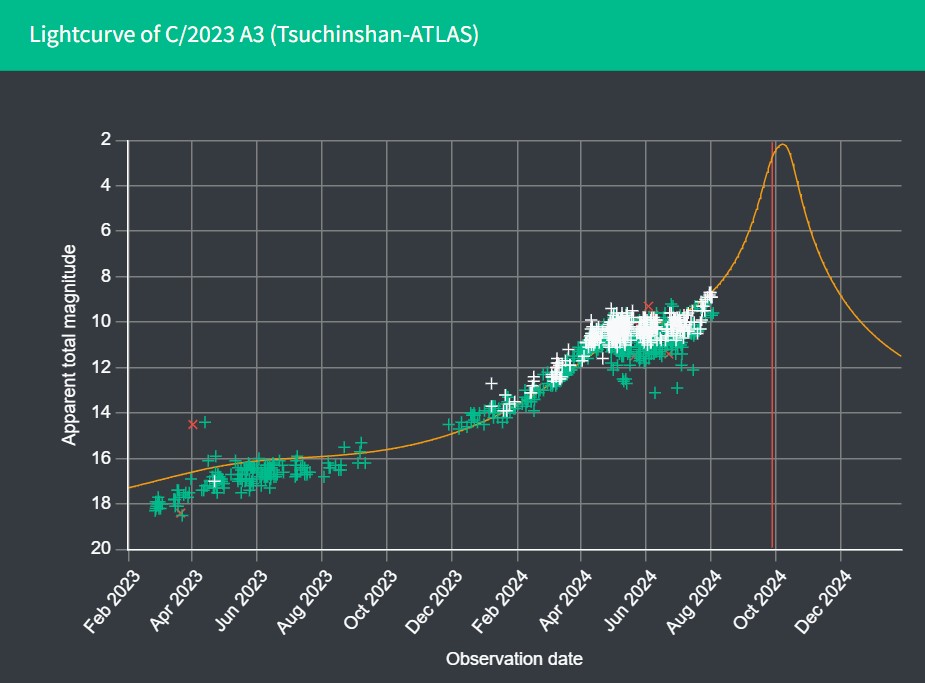

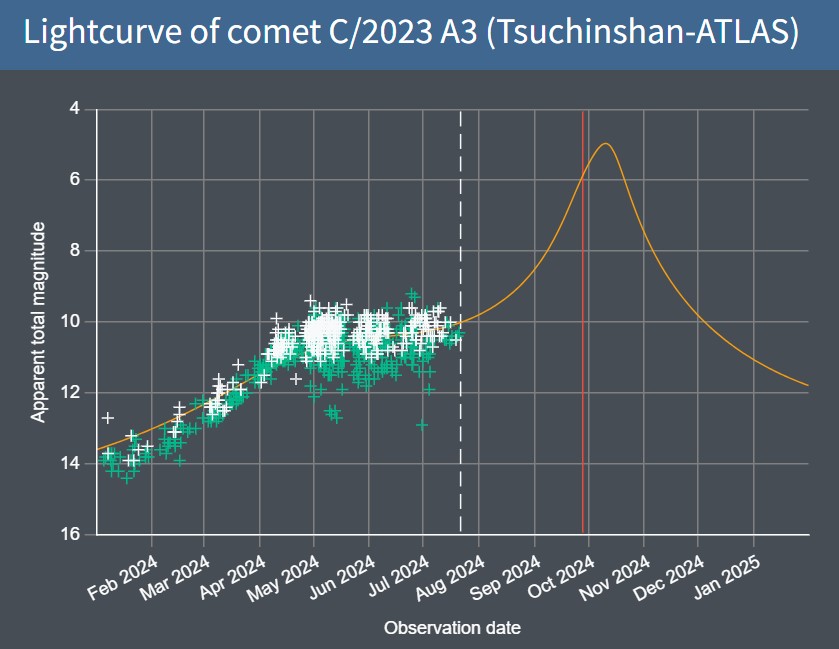

紫金山・アトラス彗星の光度上方修正

10月1日で1.8等級に達し、予測光度を上回ったため、地球最接近の10月12日の光度は、マイナス0.1等級 !!

10月2日未明 よく晴れました 東京都内からも 紫金山・アトラス彗星 確認

視力1.0の肉眼では無理でしたが 「15X50mm双眼鏡」では右上方へ伸びる尾を確認

ダストリッチな彗星のため、都会から見た彗星としては、ネオワイズ彗星よりも彗星らしく見え、マックノート彗星以来です。

「東京スカイツリー」と「紫金山・アトラス彗星」

栃木県那須高原(標高1450m)

0430-1.jpg)

南半球

10月1日 関東地方もやっと 紫金山・アトラス彗星 確認

南半球 尾は20度近く

9月30日 ナミビアで強拡大撮影 1等級台

9月29日 レユニオン島

9月29日 日本の都市部での8X42双眼鏡での見え方

海外で撮影されている素晴らしい写真は、空の透明度が良く(湿度が低い等)、夜空の暗い環境で撮影されたものです。今回の場合、北半球では薄明がかなり進んだ時刻にならないと地平高度が高くならないため、2等級程度では見ずらい状況です。

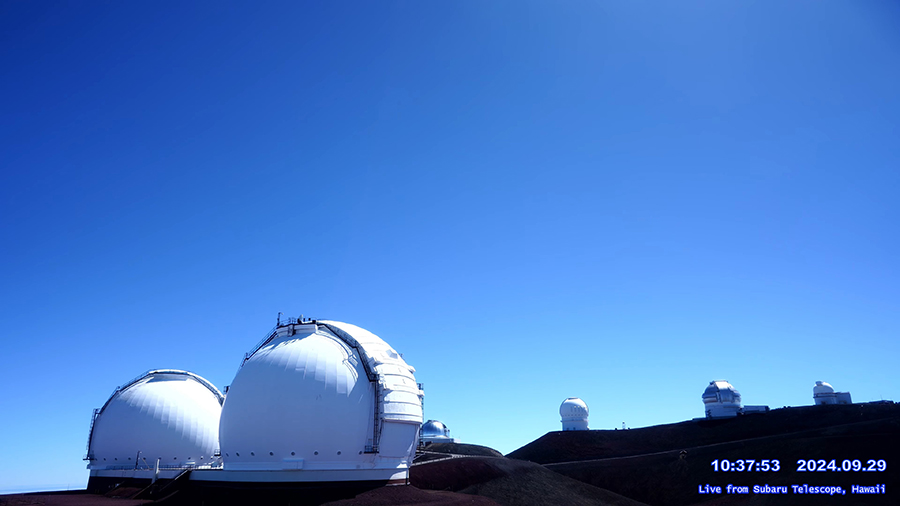

北半球 マウナケア山 C/2023 A3 空の状態

9月28日 アカタマ

9月28日 レユニオン島 南インド洋

9月28日未明 (北米時間) 8度近い尾

9月28日 南半球

9月28日未明 ハワイ マウナケア山 05:05:45頃 左上から流星

9月27日未明 ハワイ マウナケア山 すばるドームより

9月26日未明 カナリア諸島

9月25日未明 チリのアタカマ砂漠で撮影

尾は4度くらい伸びています。

9月24日未明 チリのアタカマ砂漠で撮影

素晴らしい光景ですが、彗星の尾は3度程度なので、小さく見えていることになります。アタカマ砂漠の透明度はすばらしいため、随分暗い星まで写っています。

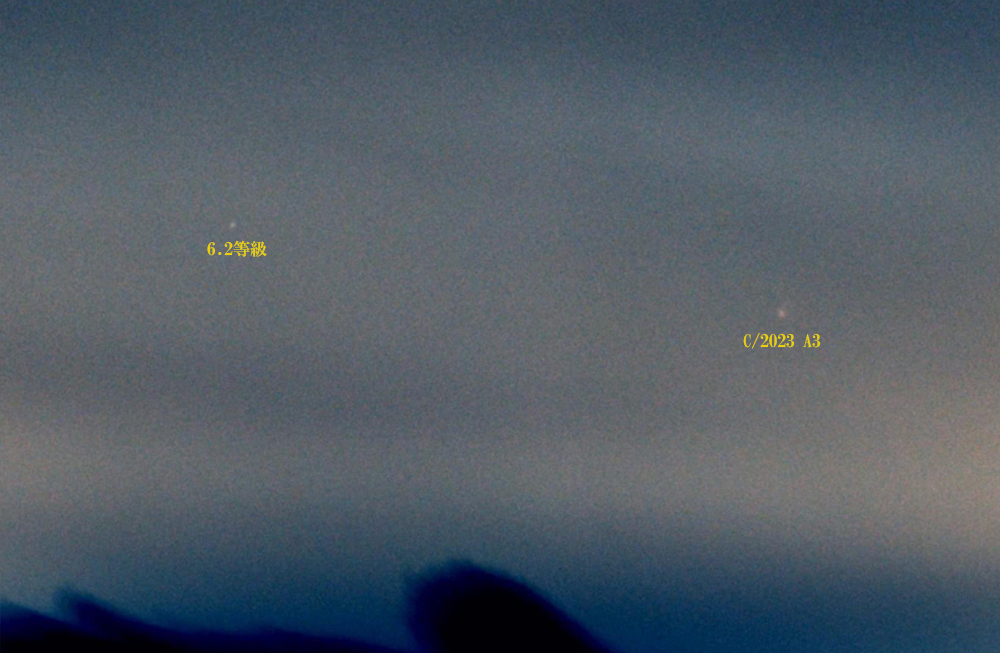

9月24日 日本からも写真撮影で何とか確認できるようになりました

肉眼でも双眼鏡でも確認できず、撮影してあぶり出してやっと確認です。日本からだと、4等級のイメージです。

9月23日未明 (マウナケア時間 9月22日5:13) ギリギリ見えてきました

南半球より、かなり見ずらい。28日前後ではもう少し見えるはずだが・・・

9月22日

オーストラリア

北米時間9月21日 3.5等級

今週、いよいよ北半球からも見えるように ・・・ あとは天気次第 ☆彡

1970年の春に見られたベネット彗星に似ている?!

尾は短かい が 頭部はぎらぎらと輝く 朝焼けの空に映える美しさ

ベネット彗星は、1970年3月20日に近日点(0.54AU)を通過し、3月26日に地球に0.69 AUの距離で最接近しました。見かけの等級は最大時にはマイナス3等程度にまで達しました。

C/2023 A3は、9月28日に近日点(0.39AU)を通過し、10月12日に地球に0.47AUまで接近します。

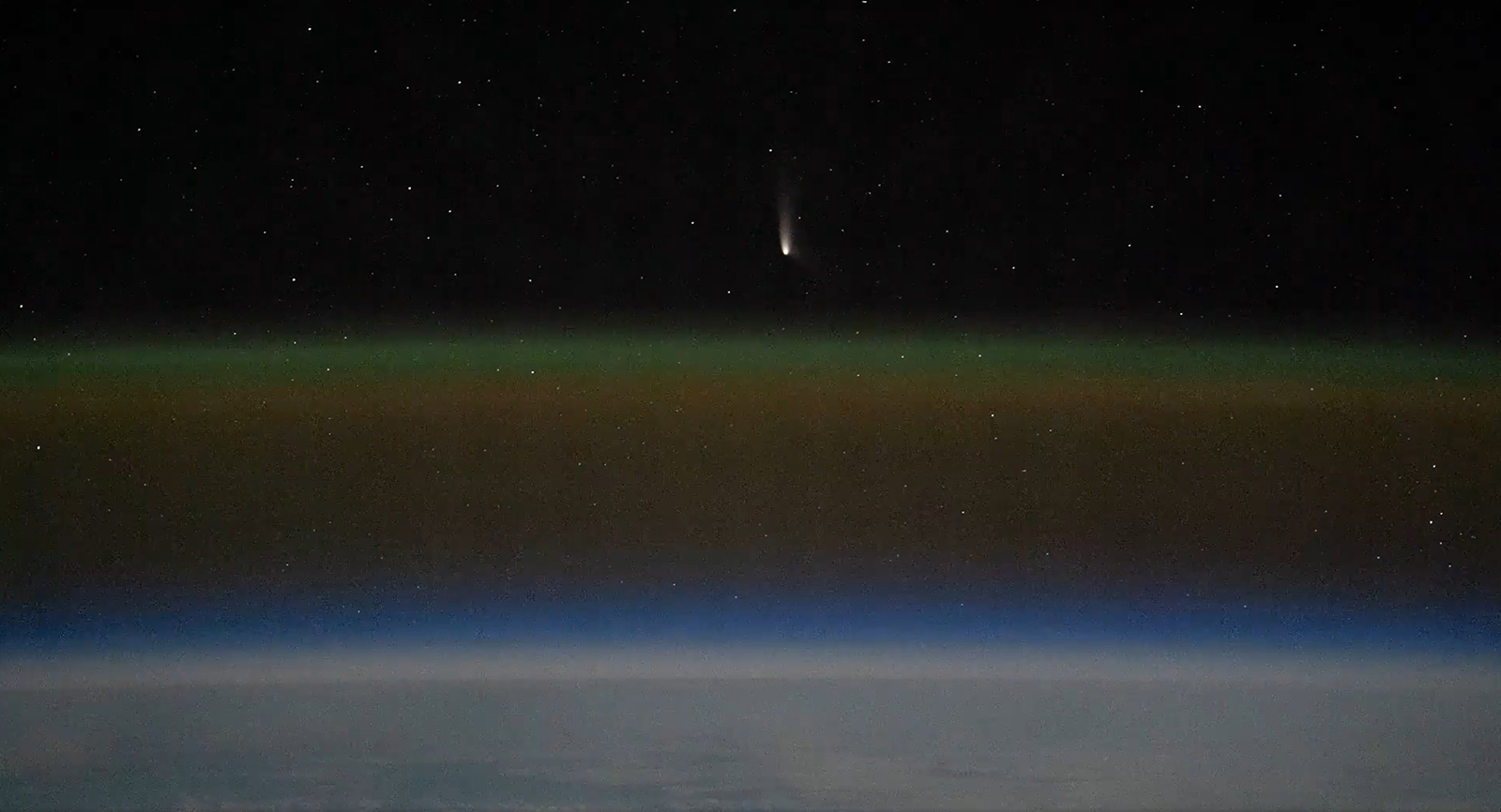

ISSからの紫金山・アトラス彗星

ネオワイズ彗星

9月20日 ナミビア

9月19日 オーストラリア

明け方の彗星

9月17日 ナミビアで撮影

9月15日 オーストラリア ビクトリア州スワンヒルで撮影 4.6等級

9月14日 オーストラリアで撮影

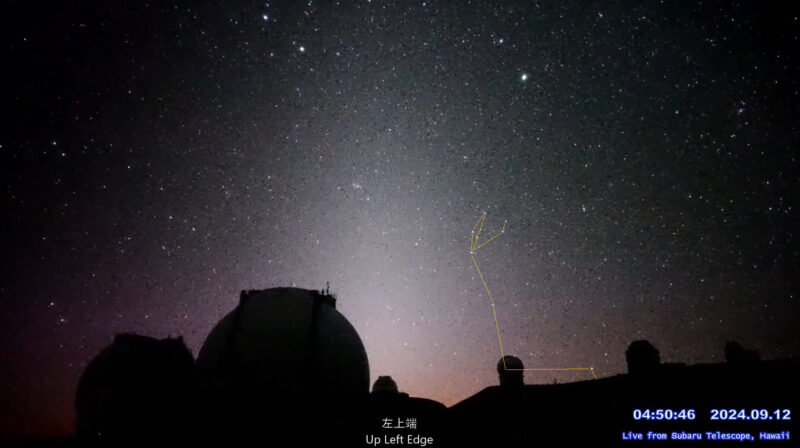

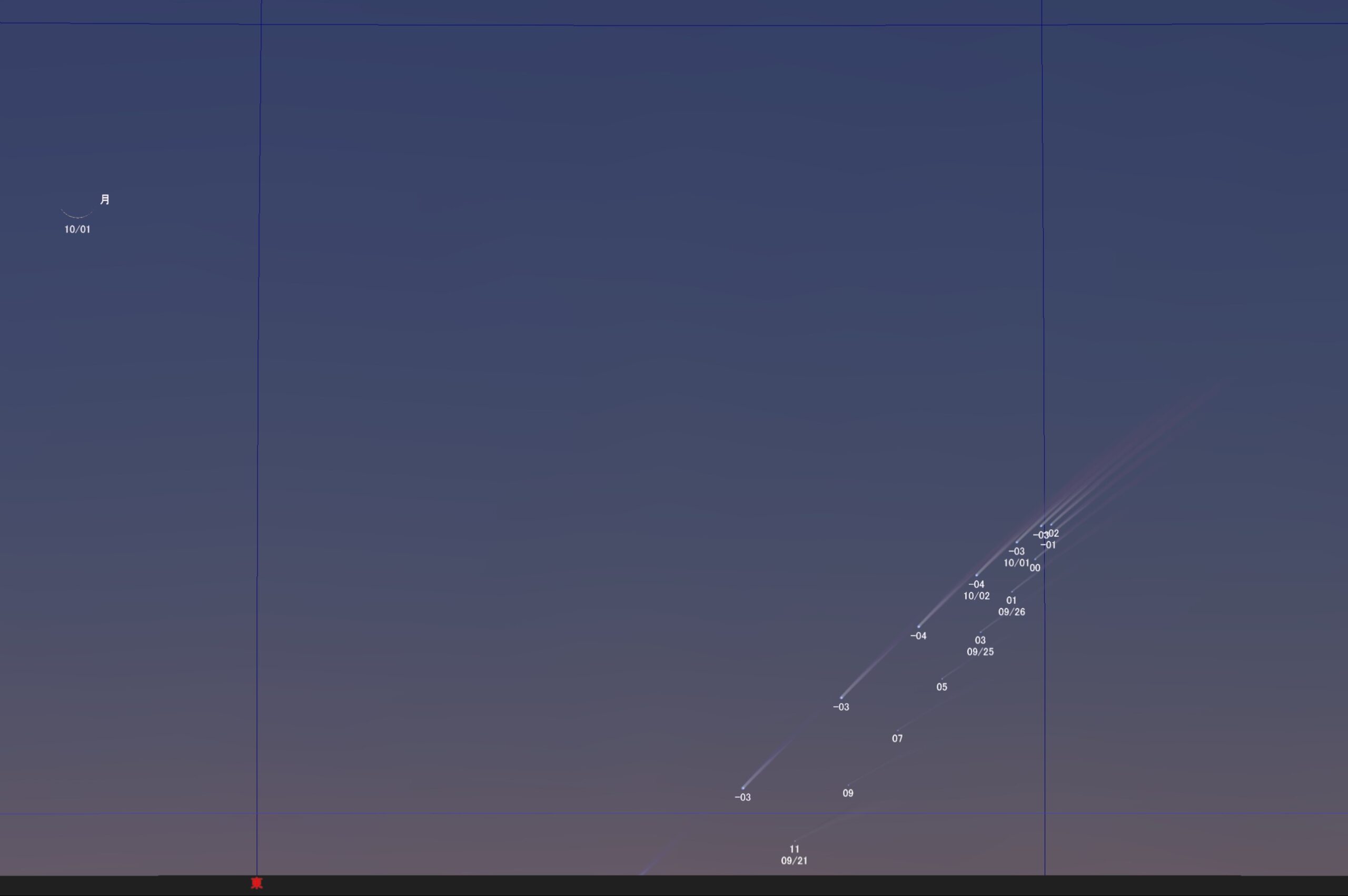

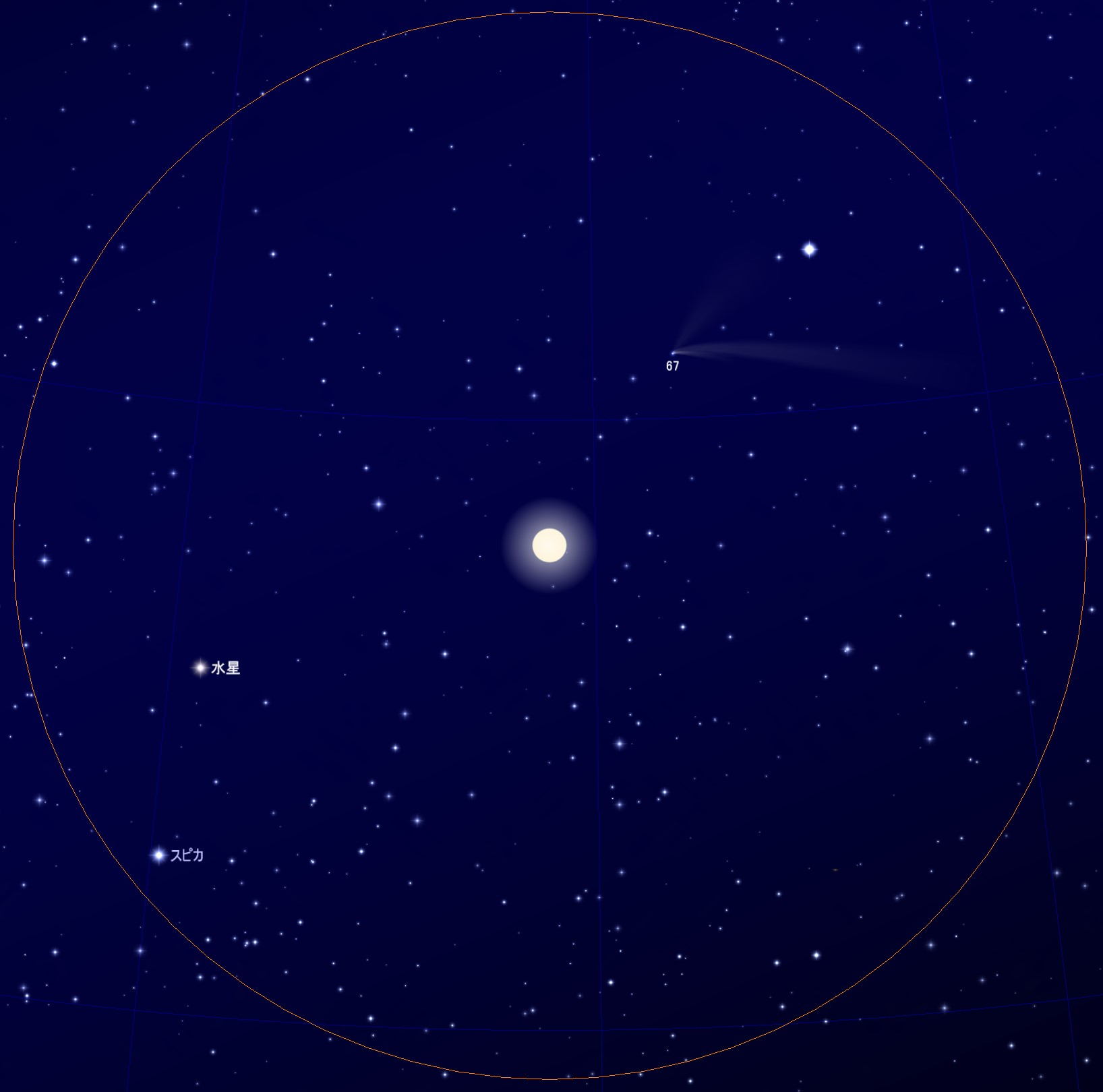

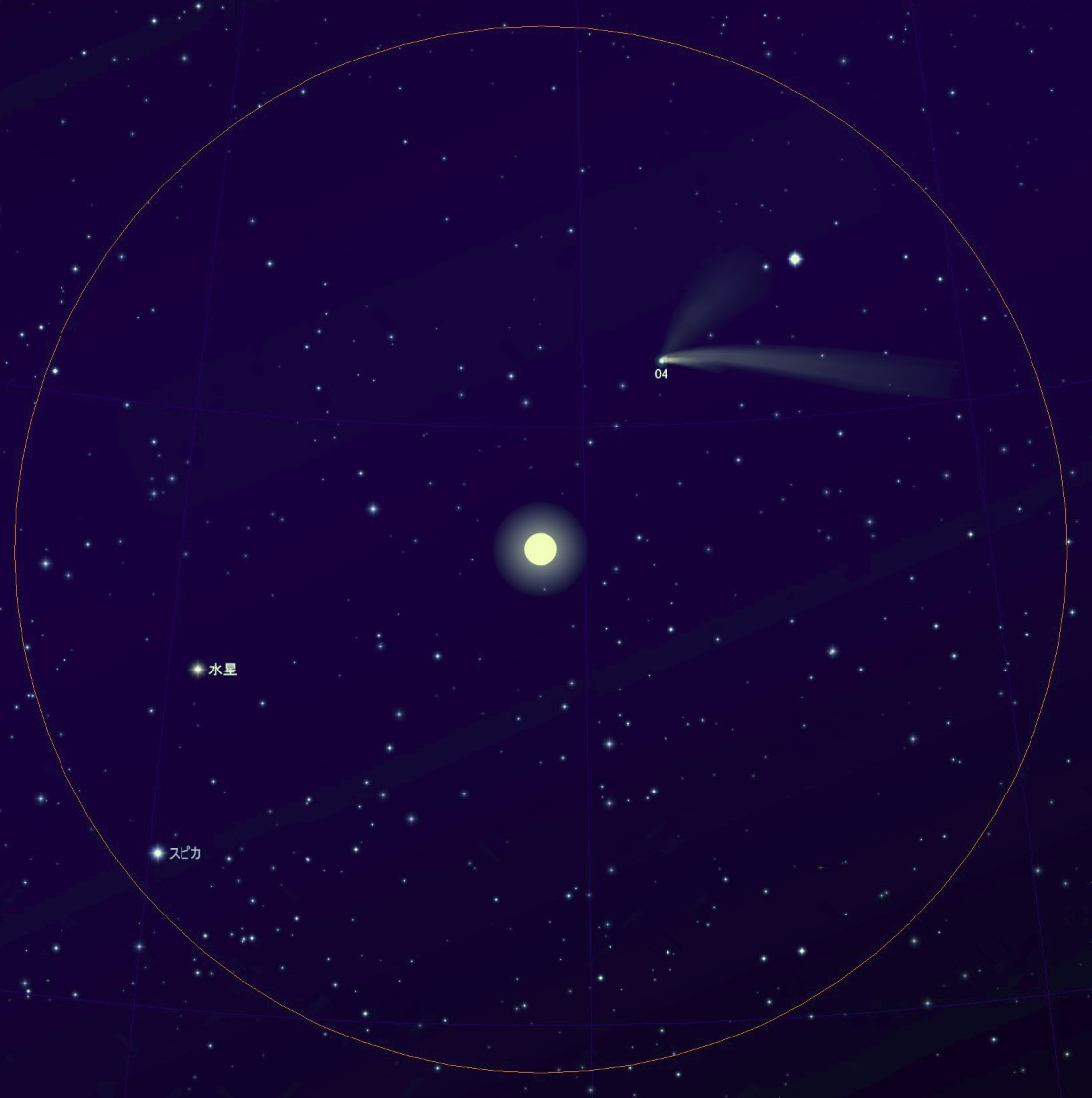

マウナケア ライブカメラでも観望可能

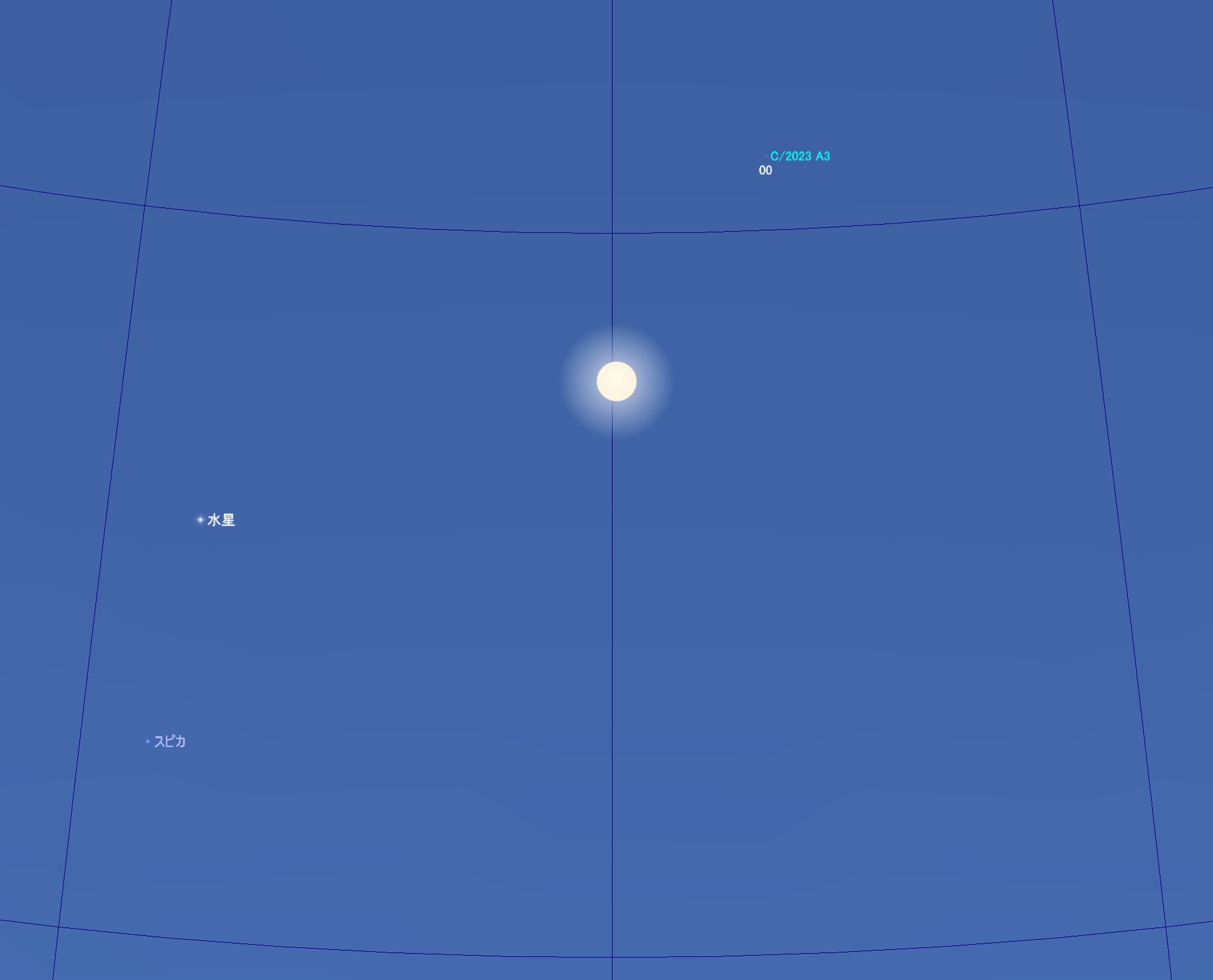

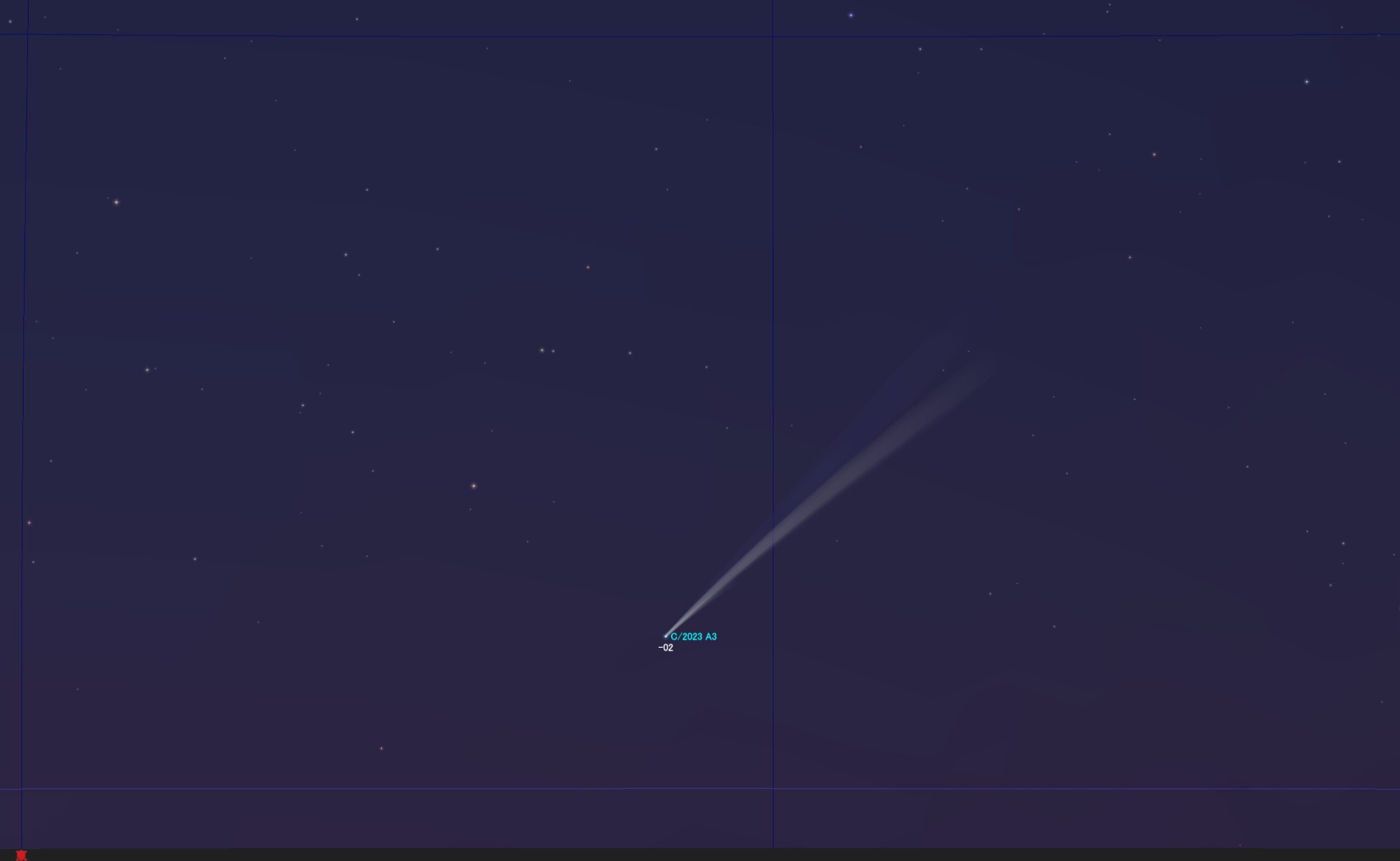

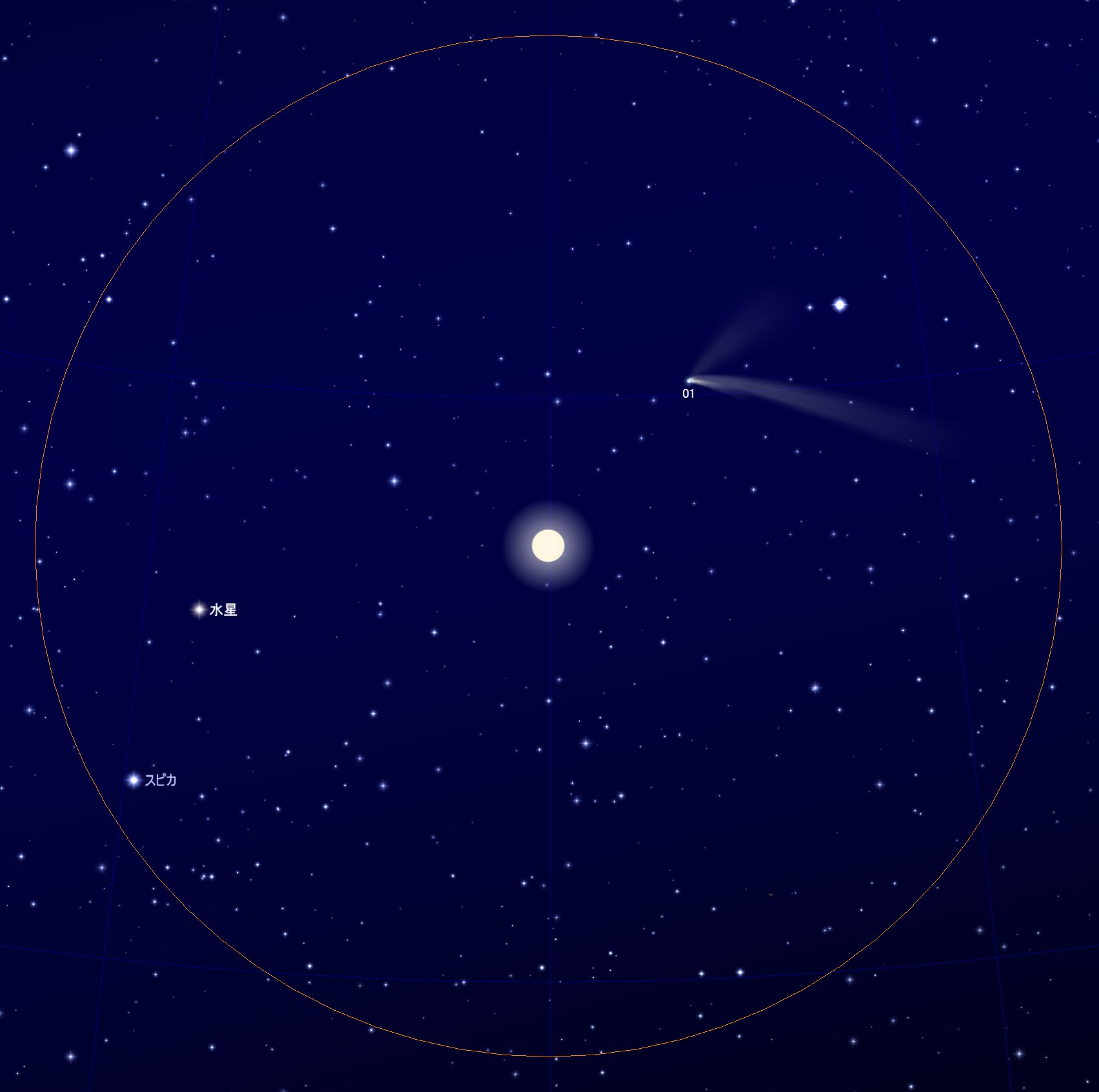

彗星が見える位置

マウナケアの日の出は、現地時間 6:00過ぎ (日本時間 25:00過ぎ) 。日の出 50分前(日本時間24:10)の見え方(目盛り10度)。

9月23日未明 日本時間 9月23日 24:05頃

9月12日未明のマウナケアの夜空 黄道光が明るい

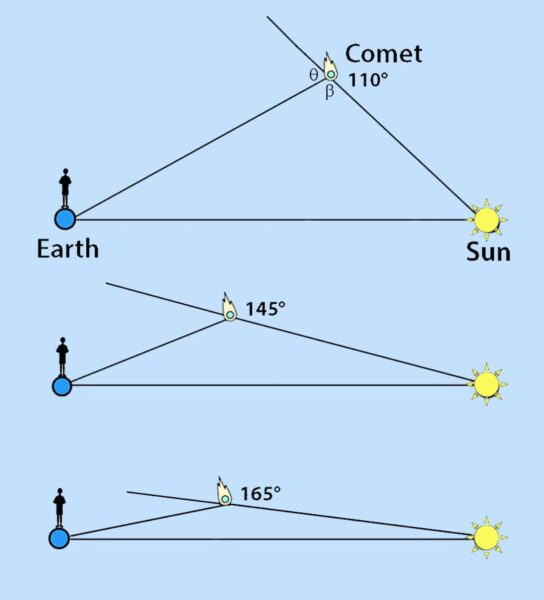

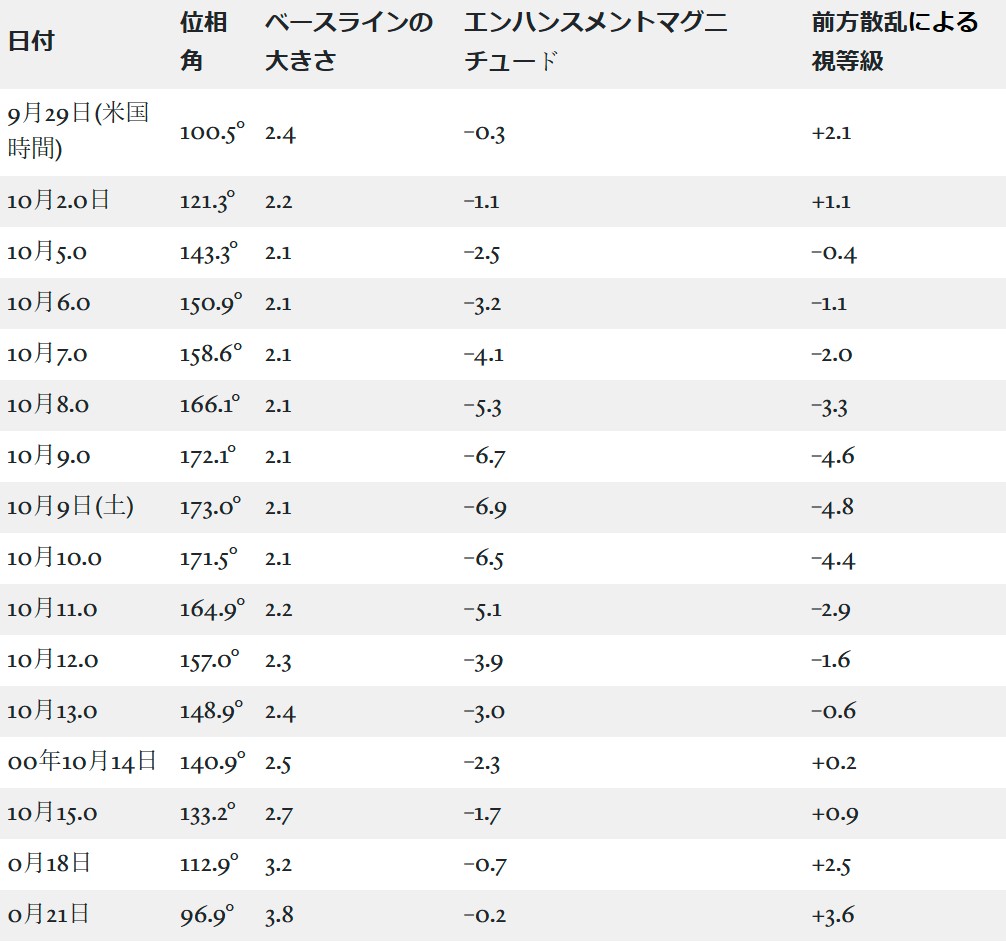

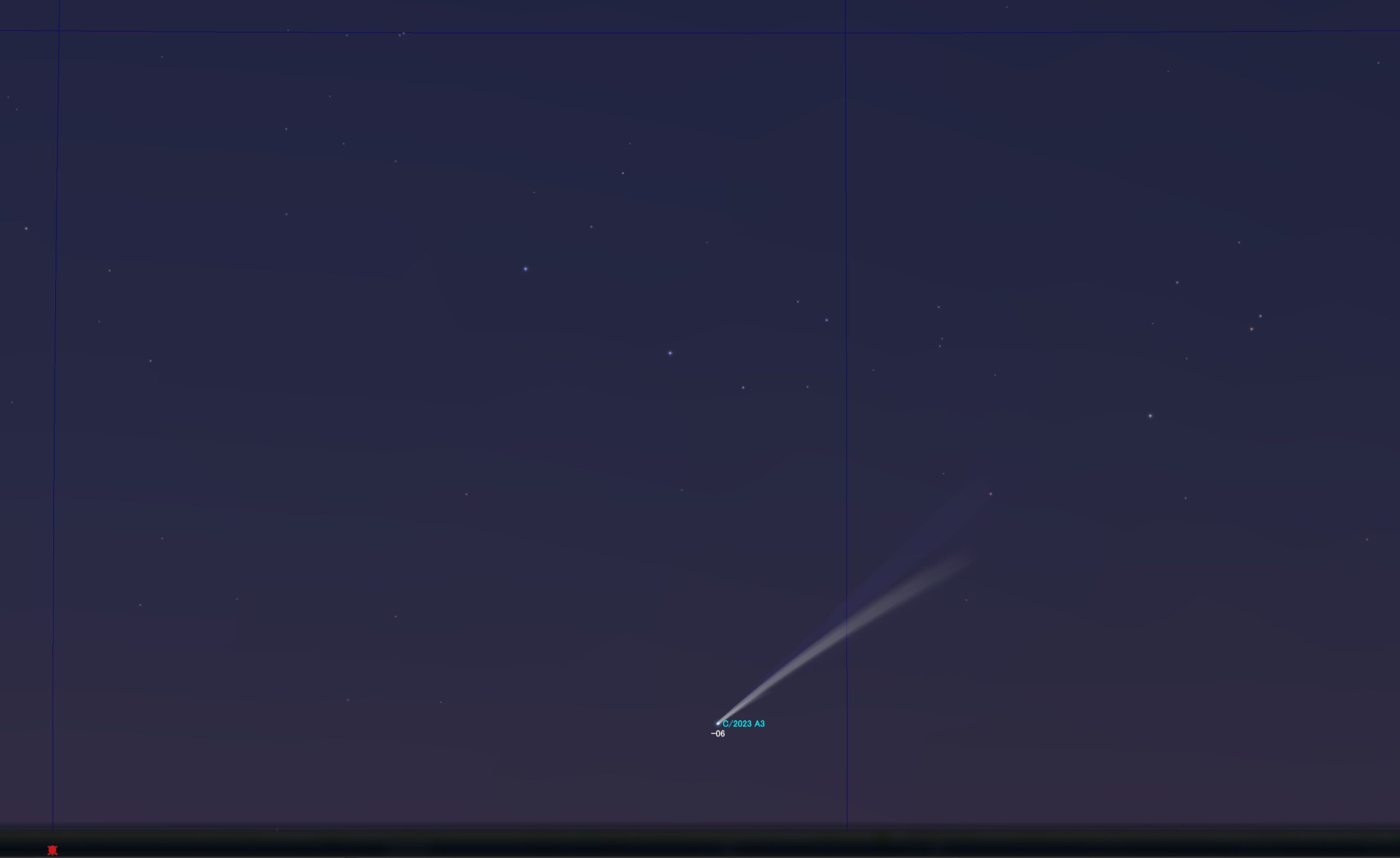

彗星C/2023 A3 -4.8等級に達する可能性 (前方散乱効果)

彗星の周りの塵粒子による前方散乱は、地球と太陽に対する彗星の位相角(図のβ)とともに増加します。

つまり、彗星が空の太陽に近づくほど、つまり位相角が180°に近づくほど、彗星は明るく見えます。最も高い位相角では、彗星は太陽とほぼ同じ方向に現れ、その塵は明るく輝きます。これは、寒い朝に太陽に逆光を浴びると、息が鮮やかな白い雲のように見えるのと同じです。

彗星の見かけの視等級は、予想されるベースライン等級に、前方散乱効果によって予想される明るさの増加を追加することによって決定されます。

たとえば、10月9日では、ベースラインの等級は+2.1で、前方散乱によるバンプは-6.7です。これらを合わせると、視等級は -4.6 になります。

2007年1月13日 マクノート彗星(C/2006 P1) -6等級で昼間に見えました

9月11日 オーストラリア、クイーンズランド州、ウェリントン・ポイントで撮影

日の出 50分前 5.5等級 急速に増光中

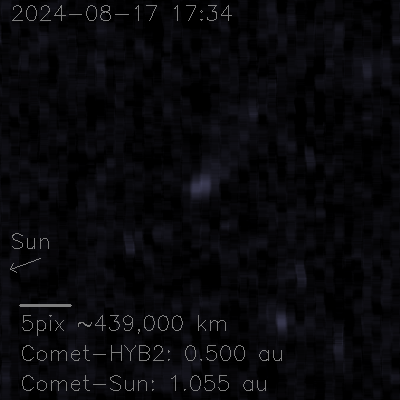

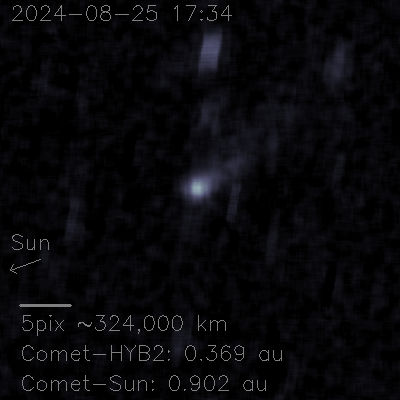

「はやぶさ2」は、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) を8月13日から集中観測

観測開始時には薄くしか見えませんでしたが、探査機が彗星に近づく効果と彗星が太陽に近づく効果との両方でだんだん明るくなり、彗星の尾(テイル)も見えました。8月26日以降は探査機との距離は離れつつありますが、彗星が太陽に近づき明るくなり続けています。

紫金山・アトラス彗星は「健在」科学者チームが発表

彗星は原形を保っている

9月中旬になると、南半球にいる大勢の天文学者によって観測されるようになる見通し。

米ローウェル天文台の天文学者は、「彗星は、9月27日の近日点通過時に4等級まで明るくなる見通しで、10月9日にはさらに明るいマイナス3等級に達する可能性がある」と予測しています。

10月9日の日中も念のため注目

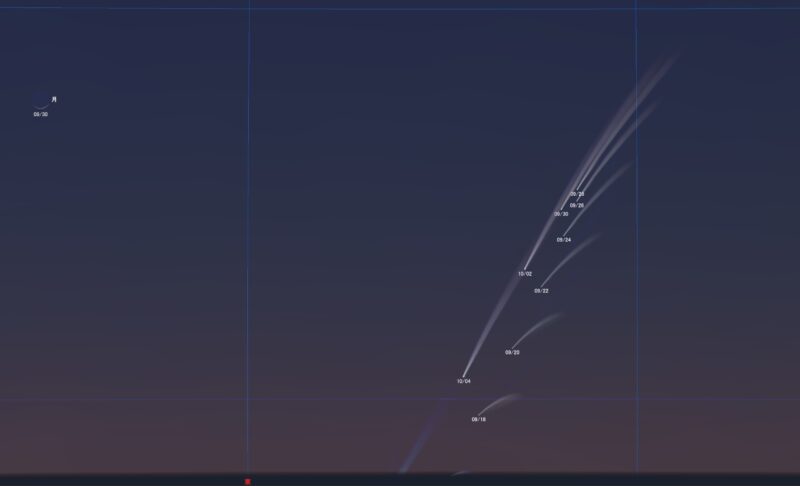

9月末頃にどんな姿で現れるか

8月17日 7.2等級

最新の予想での 明け方での見え方 2024/10/1

最新の予想での SOHO画像 2024/10/9

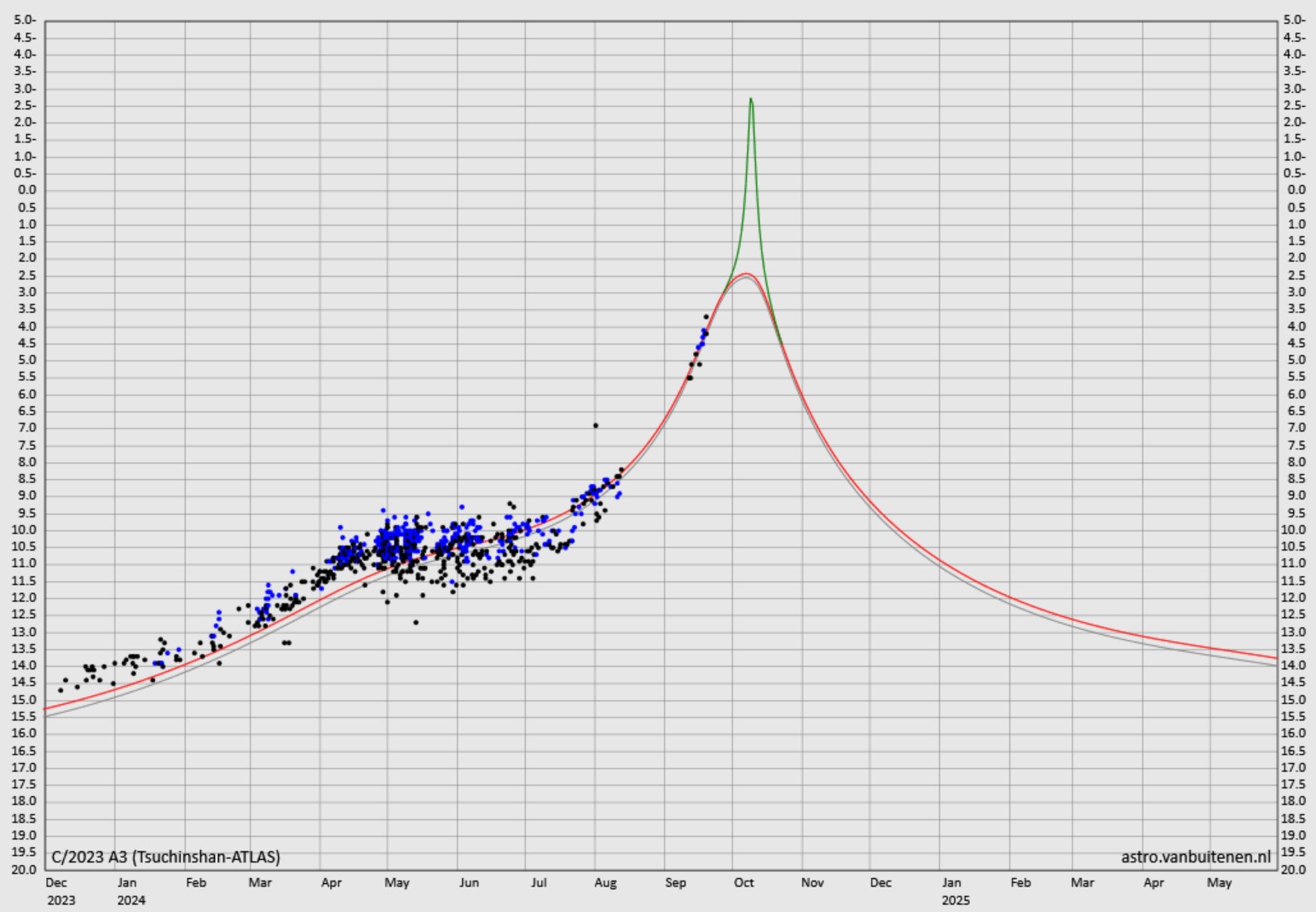

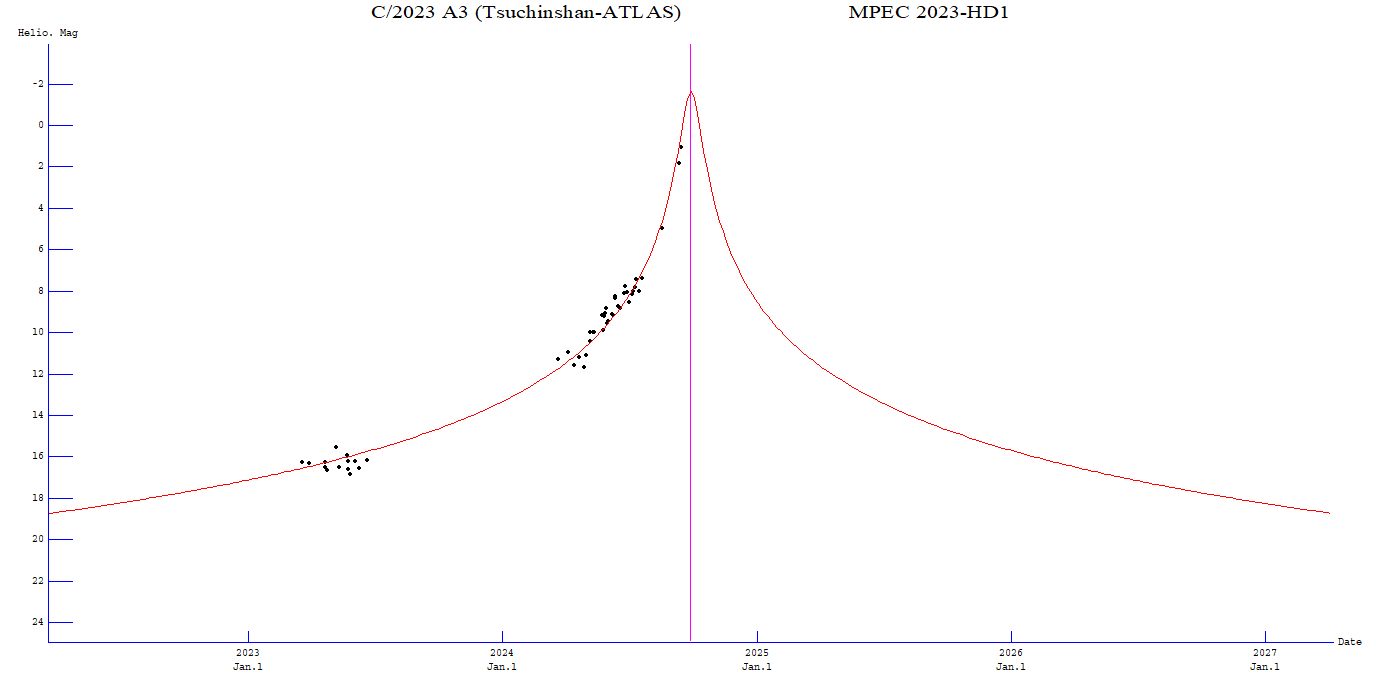

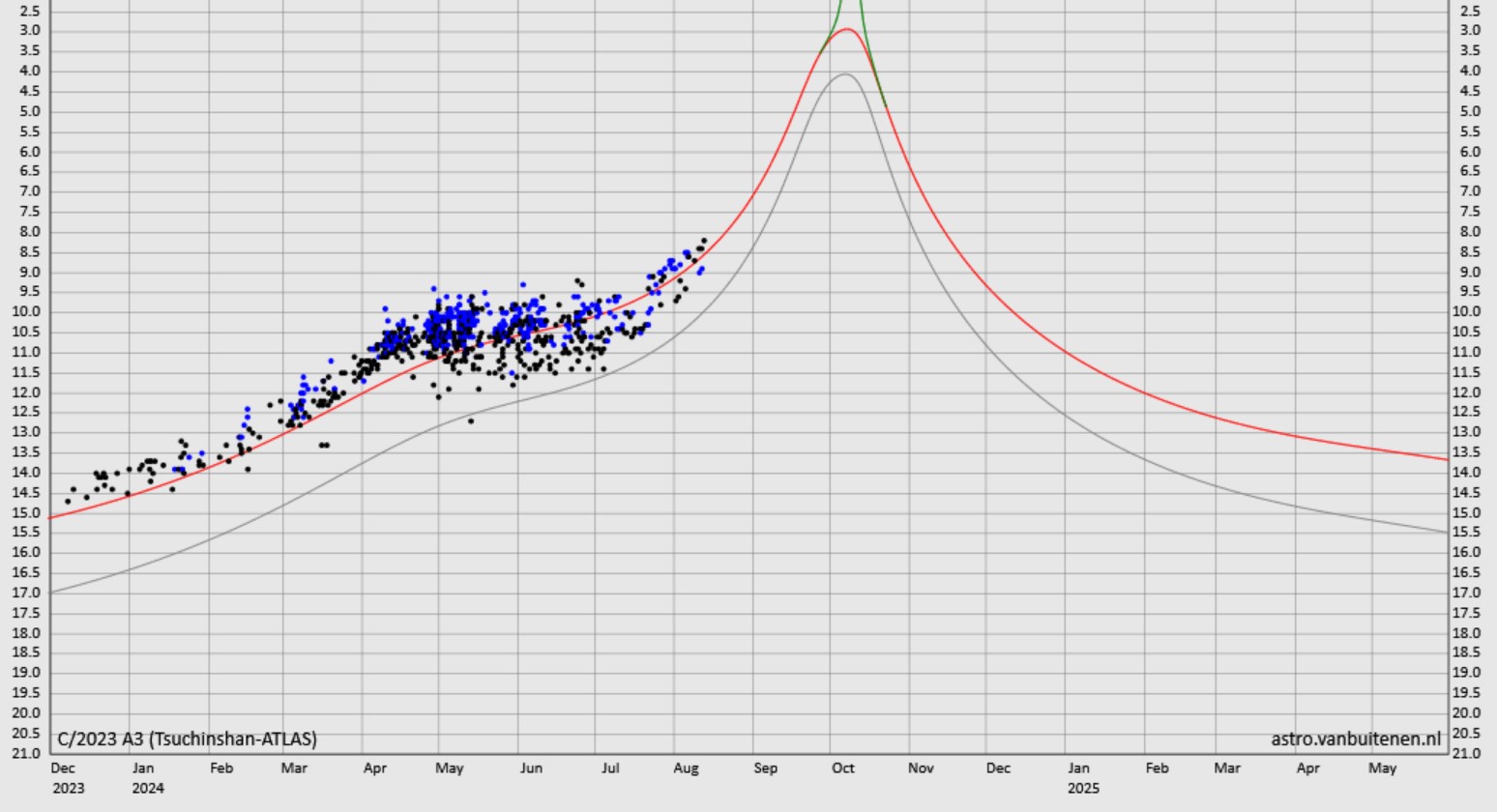

8月13日 予想光度曲線

8月3日

白いデータは眼視観測、緑色のデータはCCD観測の結果で、CCDの方はフィルターで特定の波長だけで観測したデータが含まれていますので、眼視観測のデータの方が実際の見え方に近いはずです。

8月2日

7月30日 復活か?!

7月31日

7月28日

7月27日

7月26日 9.0~9.6等級 復活の兆し?

7月24日

紫金山・アトラス彗星、「崩壊中」⇒ 仮に生き残ったとしても 最大5等級どまり

今年3月21日~4月15日にかけ、急激に増光しているが、これは彗星の本体「核」が激しく分裂したためとみられています。

それ以降も部分的な分裂が起きているもようで、分裂が進んで噴き出す塵(ちり)が既に少なくなり、軌道が変化しています。「太陽に最接近する前に崩壊する」と予想されています。

白いデータは眼視観測、緑色のデータはCCD観測の結果で、CCDの方はフィルターで特定の波長だけで観測したデータが含まれていますので、眼視観測のデータの方が実際の見え方に近いはずです。

最新の予想光度での 10月8日~11日 SOHO画面通過

5月以降、増光が停滞 10~11等級のまま

このままの状態が続くと、コホーテク彗星・オースチン彗星 以来の、光度について"大外れ"の彗星になりそうです。

当初の予想光度での 10月8日~11日 SOHO画面通過

6月12日 11等級と思われます

1ケ月前より、尾は長くなりましたが、コマは小さく暗くなったように見えます。地球との距離が遠くなったためか??

増光が鈍るどころか減光してきました

6月3日

紫金山・ATLAS彗星の画像から分析されたコマの形状は、尾の方向に長く伸びています。このような形状は通常の彗星ではみられないものです。彗星核の分裂に伴い、表面積が増大し昇華する揮発成分が一時的に増したため、この形状になっていると思われます。

5月9日

5月3日 彗星らしい姿になってきました

近日点追加後 西空

近日点通過前後 東空低空

4月26日

4月19日

3月20日 11等級

1月8日 14等級

2024年最接近の年 公転周期26,000年、大きな核を持つ非周期彗星

2023年8月22日 予想光度が上方修正されました

近日点通過時2024/9/27 -0.8等級

地球最接近時2024/10/12-1.7等級 ~-5.4等級⇒ C/2023 A3がこれほど明るくなる理由は、地球との相対的配置!! 彗星のコマ(頭部)と尾の中のちりと氷結晶が、太陽光を地球方向に前方散乱させることで、明るく見える。

2023年8月6日 尾が出始めた

かなり明るくなる(-4等級) 可能性あり ➡これは 一生ものの大彗星かも!!

核が大きく近日点(2024年9月28日)距離が0.4AU弱であることから、崩壊しなければかなり明るくなると考えられます。地球との最接近頃(0.48 天文単位)、太陽と地球の間を彗星が北上するように通るため、太陽との見かけ上の離角は少ないままですが、太陽と地球の間を通過するとき前方散乱によって予報光度を上回る-4等になる可能性があると言われています。

2024年9月27日 近日点通過 夜明け前

南半球から見える光景

C/2023 A3は太陽の熱を耐え抜けば、最大でマイナス5等級という、金星の最大光度に近い明るさに達する可能性があるようです。このシミュレーションより、もっと凄い光景かもしれません。

北半球から見える光景

彗星は、超低空ですが、近日点通過時の姿は、どんな光景でしょうか。

2024年10月 夕暮れ後

南半球から見える光景 10月14日

地球最接近は10月12日ですが、南半球での見頃は17日の満月の後の月明かりが無くなってからとなります。かなり見事な姿が見られそうです。

北半球から見える光景