目次

秋の明け方の観測好機が到来!

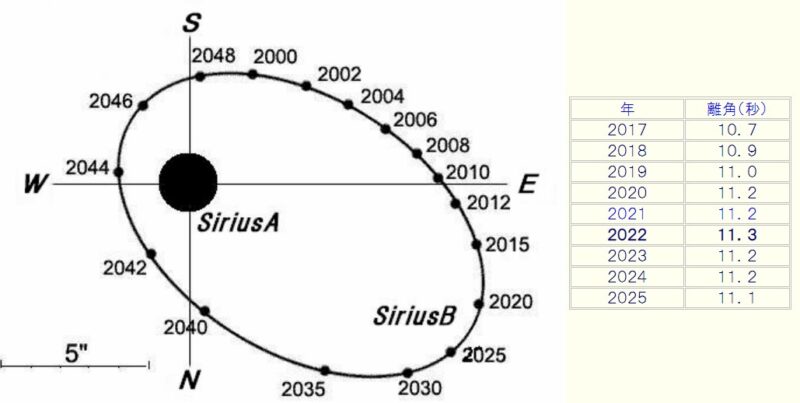

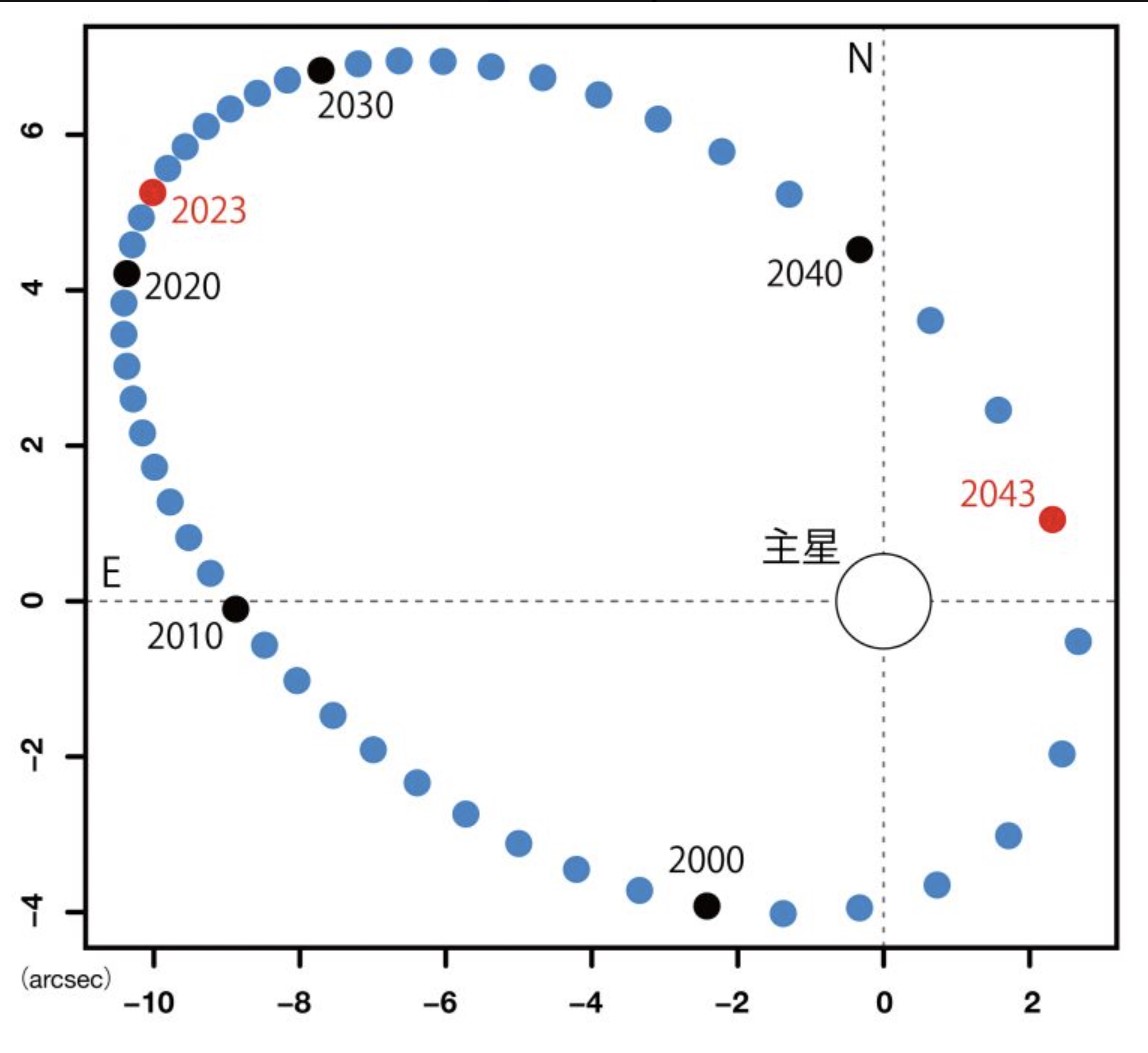

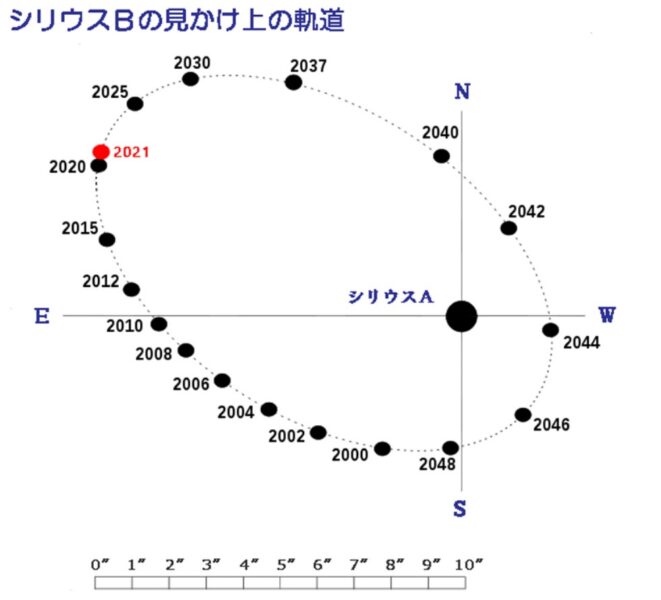

夜空で最も明るく輝く恒星のおおいぬ座のシリウスは連星系で、8.5等級の伴星が存在します。この伴星シリウスBは50.1年周期でシリウスを公転していますが、今年10月に見かけ上離角は11.5秒角でシリウスから最も離れます。

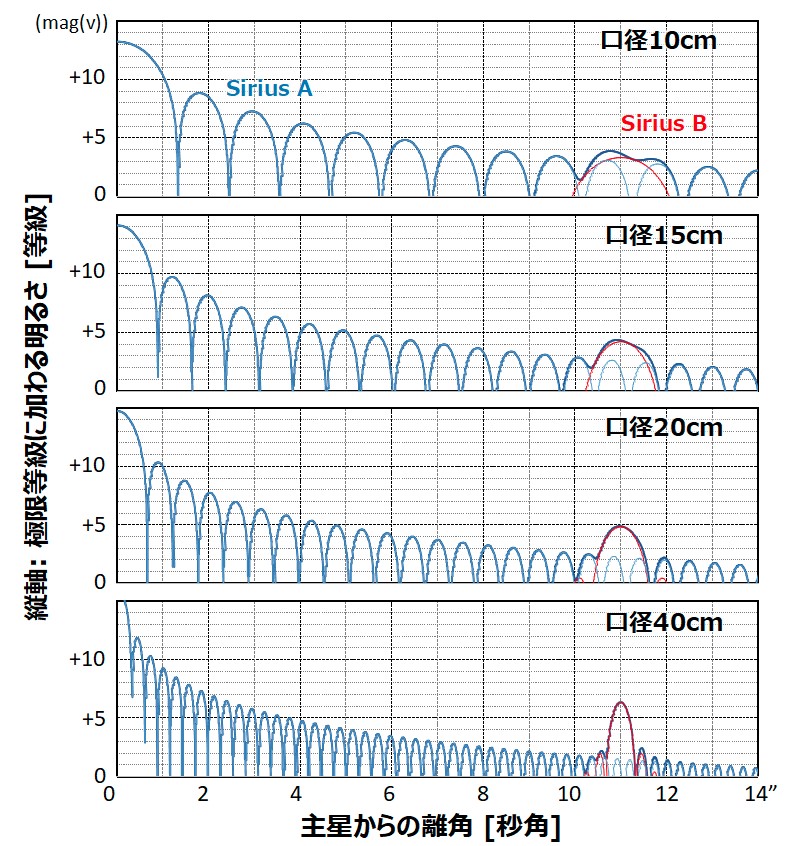

6等星が見える暗い空なら、口径8cmから見えます。4等星がみえる都市部の空だと口径15cm、3等星までしか見えない大都会だと口径20cmは必要でしょう。

挑戦して 報告しましょう シリウスBチャレンジ

春先の観測好機は終わりました。

次は、9月24日 9月25日 10月1日 10月2日 あたりになります。

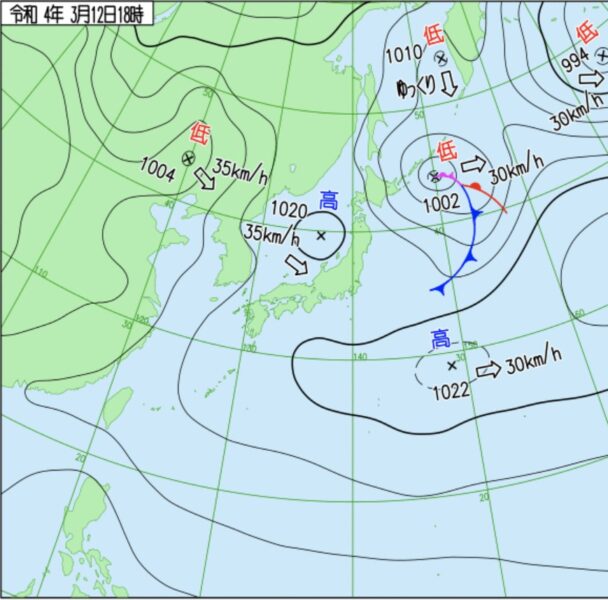

3月12日 シーイング良 但し、月齢10の明かり

シリウスの伴星は確認できましたが、月齢10の月明かりのため、見ずらい状況でした。

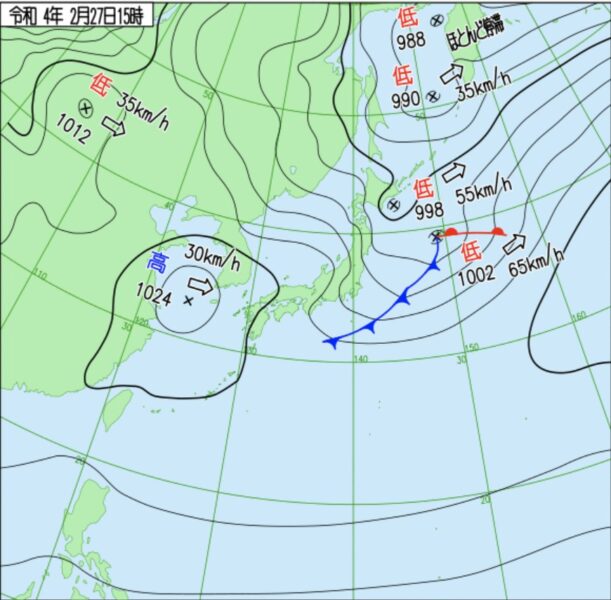

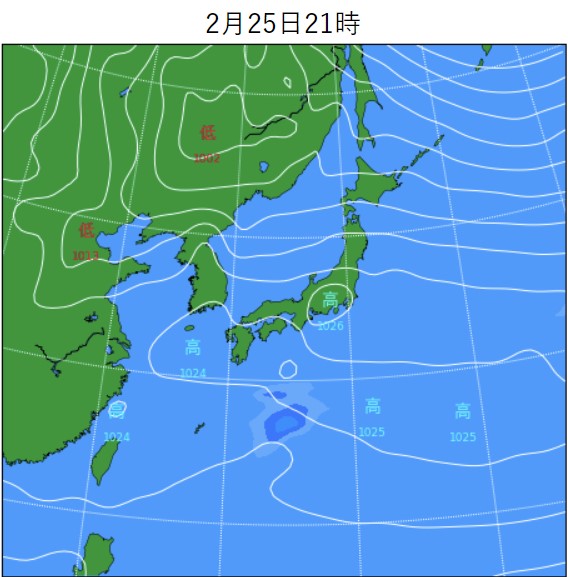

3月5日 強風のため中止 東京都心では13時50分に風速8.0m/sを観測し春一番

関東地方の「春一番」の条件は次の通りです。

- 立春から春分までの期間

- 日本海に低気圧がある

- 強い南寄りの風が吹き、気温が上がる(東京で8m/s以上の風で前日より気温が高い)

2月27日 20時前後トライ ⇒ 成功

午後から冬型になったため、昨日よりシーイングが悪化し、シーイング4レベル。ギリギリ確認できました。

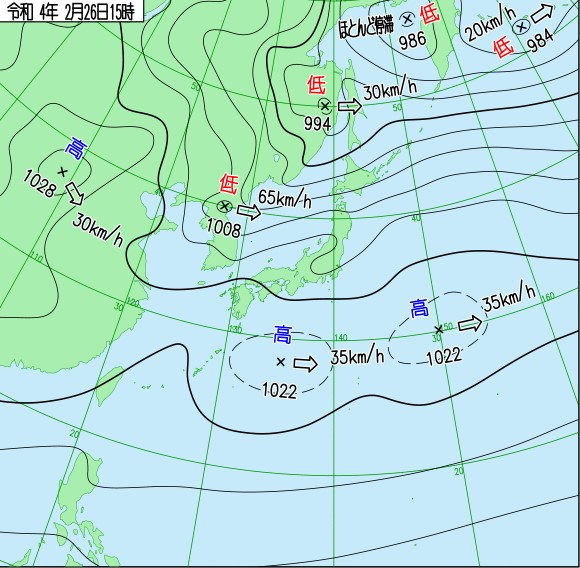

2月26日 20時前後トライ ⇒ 成功

シリウスの伴星 やっと確認できました!以下の①~➃を満たせば、見ることができます。シリウスの強烈な光芒のすぐ外側に、淡く見えました。反射望遠鏡の場合、斜鏡のスパイダーの線が伴星に重ならないように、鏡筒を調整する必要もあります。

①まずは、自分がシリウスのどこを見ればいいか事前に確認しておくこと

天頂プリズムを使用する場合、正立天頂プリズム・上下正立左右反転、のいずれかなど、実際にどう見えるかを事前に確認しておきましょう。

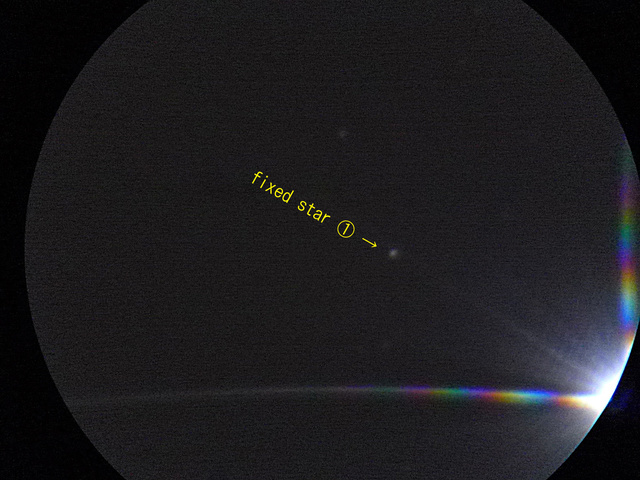

オリオン座のリゲルで見え方を確かめるのがいいでしょう。私の場合、リゲルの伴星が上の写真とは左右反転でしたので、シリウスの伴星は右側上寄りに見えると判断しました。

②シリウスの伴星を見るには、シリウスを視野外ギリギリに追い出すこと (自動追尾装置必須)

シリウスの伴星を見るには、シリウスを視野外ギリギリに追い出して、伴星が見える予定の場所を注視することが必要です。ここで問題となるのが、アイピースの周辺の像質です。私が確認したアイピースはラジアン10mmで、口径20cmの望遠鏡で240倍です。ナグラーズーム3-6mmの6mmでの400倍では、シーイングの影響もあると思いますが240倍より見にくくなりました。

リゲルの伴星は、リゲルと共に簡単に見ることができますが、シリウスの伴星は、シリウスの明るさが強烈なため目が眩み、伴星とシリウスを同時に見ることはかなり難しいと思われます。シリウスが見えている時期は、そもそもシーイングが良くないのも影響しています。

240倍という高倍率で見るため、地球の自転で望遠鏡の視野の星はあっという間に移動してしまいます。シリウスを視野外ギリギリに追い出した状態を維持できないと、注視できませんので自動追尾装置は必須です。

③観測地の夜空の明るさもシリウスの伴星の確認に影響

現在、シリウスの伴星の方向の離角157秒に、10等~11等の恒星がありますが、私の観測地(東京23区内)では口径20cmでも確認できませんでした。私の観測地では肉眼で3等星くらいまでしか見えませんので、口径20cmの極限等級も13.3-3=10.3 程度と思われます。ということは、大都会の夜空で8.5等星の伴星を見るには、8.5+3=11.5となり口径8〜10cmの望遠鏡となります。ただし、伴星のすぐ側にはシリウスという光害がありますので、大都会では口径10cmの望遠鏡では伴星を見ることは無理で、極限等級12.7等星の口径15cmの望遠鏡以上となるでしょう。

➃シーイングが良いこと

シーイングスケールでは、最低でも4 は必要と思われます。26日は、シーイング5くらいでした。シーイングは大気の流れだけでなく、人工的な熱も影響しますので、ベランダで見る場合は建物からの熱で時々悪化します。

2月23日 20時前後トライ

200mm反射 240倍 400倍 シーイングはあまり良くない ⇒ う~ん、残念、確認できず

いつ挑戦するか!! チャンスは少ない

週末のシリウスの南中時刻 ⇒ 月齢 と 薄明

2月19日(土) 20時28分 / 2月20日(日) 20時25分 / 2月26日(土) 20時01分 / 2月27日(日) 19時57分 / 【3月3日 新月 】 / 3月5日(土) 19時33分 / 3月6日(日) 19時30分 / 【 薄明終了19時10分 】 3月12日(土) 19時6分 / 3月13日(日) 19時2分

2月19日【悪天】 2月20日【曇天】 2月23日【晴天】 2月26日【晴天---確認成功】2月27日【晴天---ギリギリ確認成功】 3月5日(土) 曇り&強風 3月6日(日) 【曇天のち晴れ 準備できず】 3月12日【晴天---確認成功】 3月13日【 曇り 】

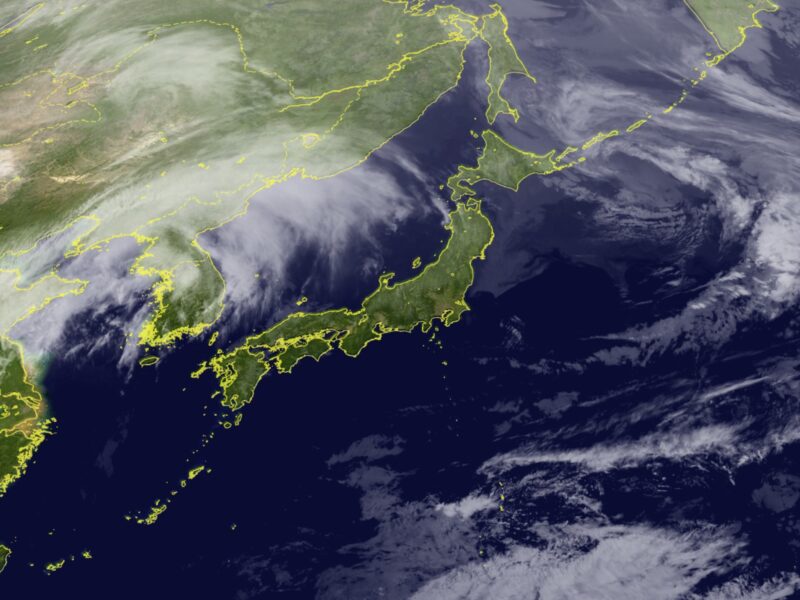

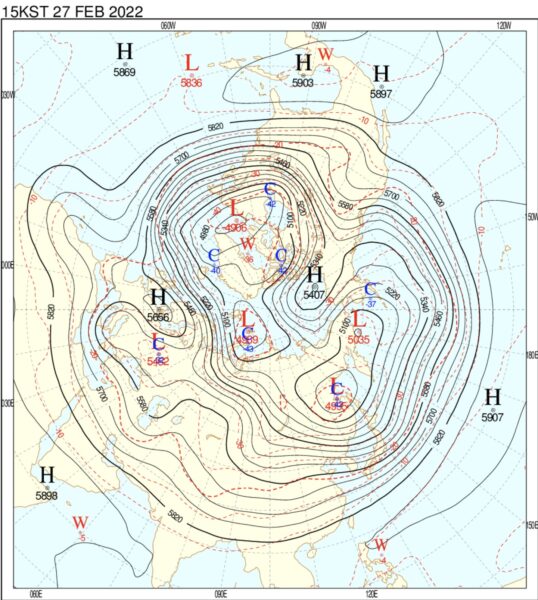

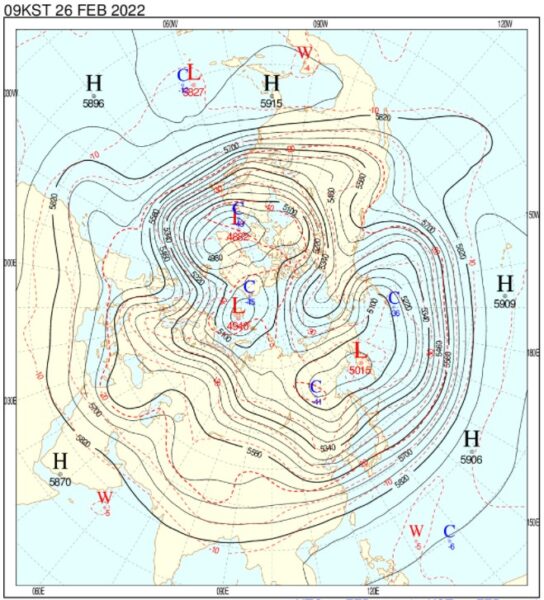

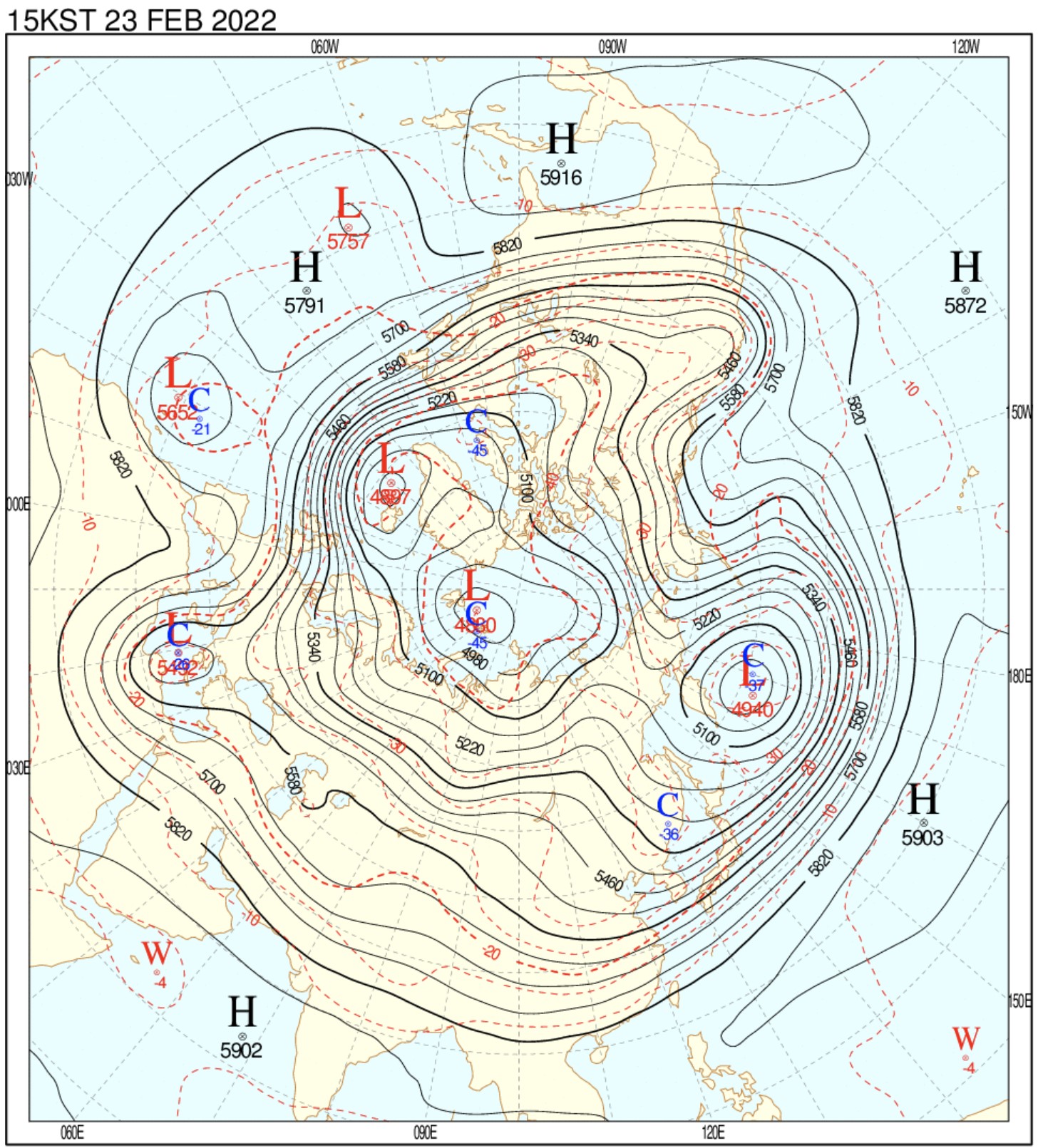

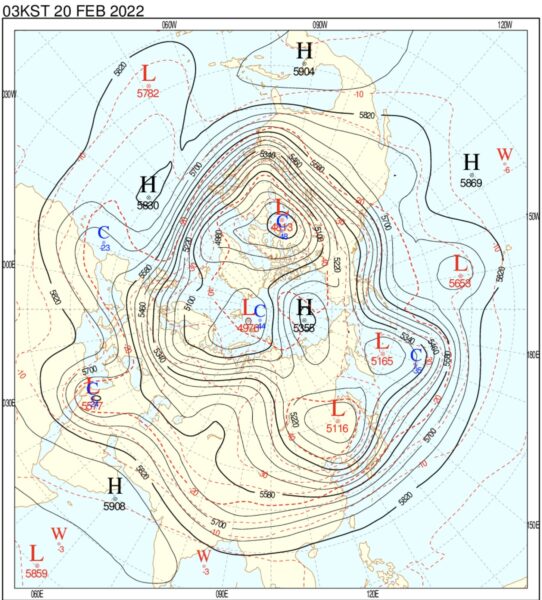

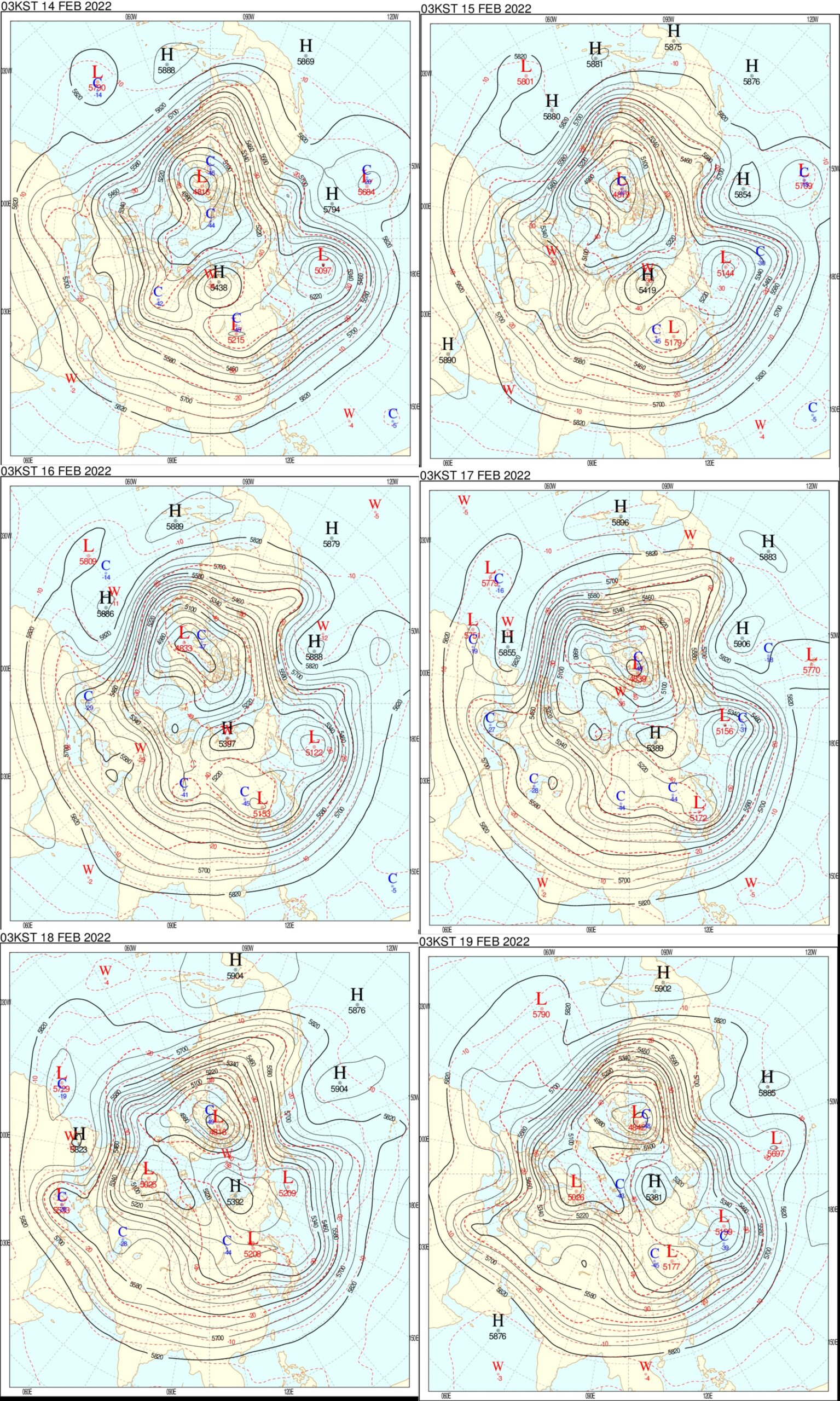

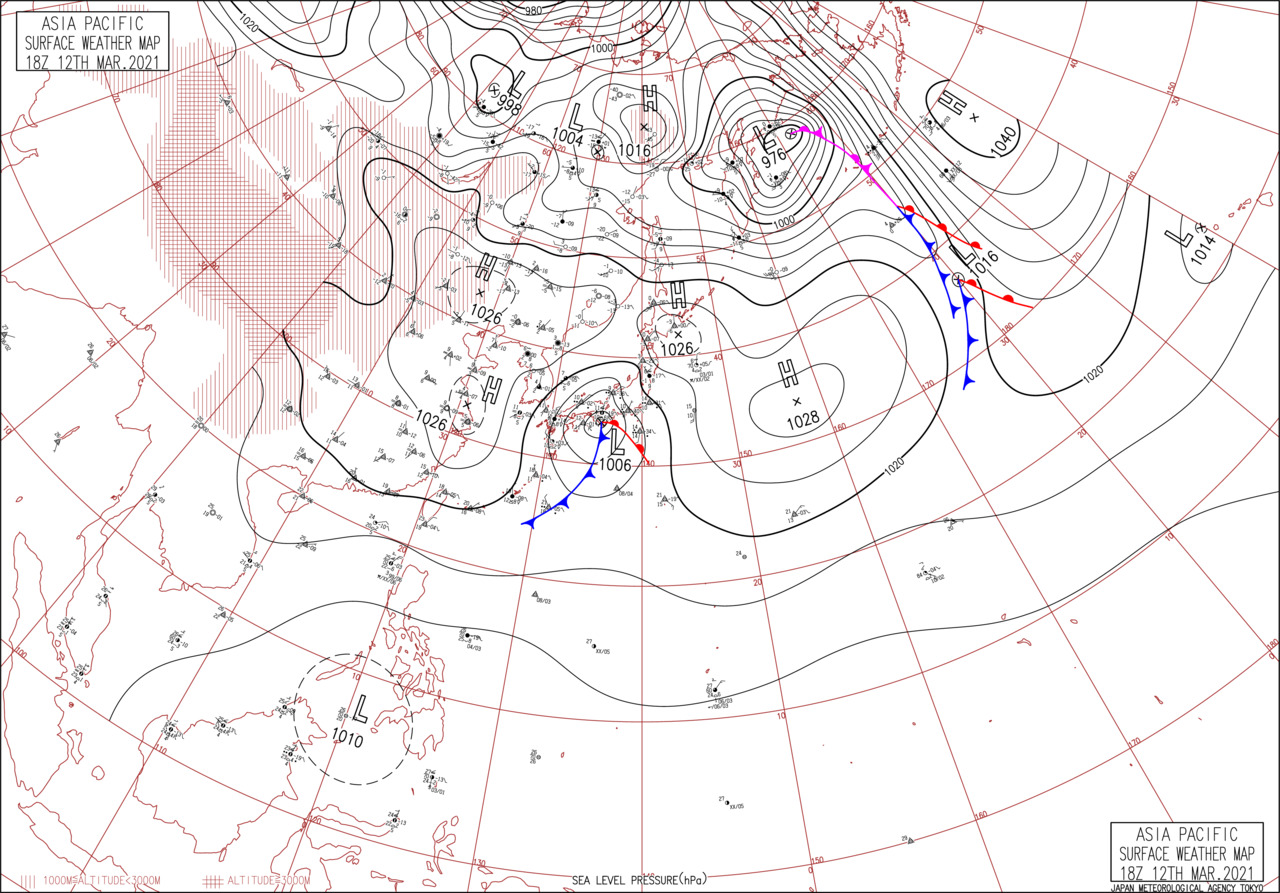

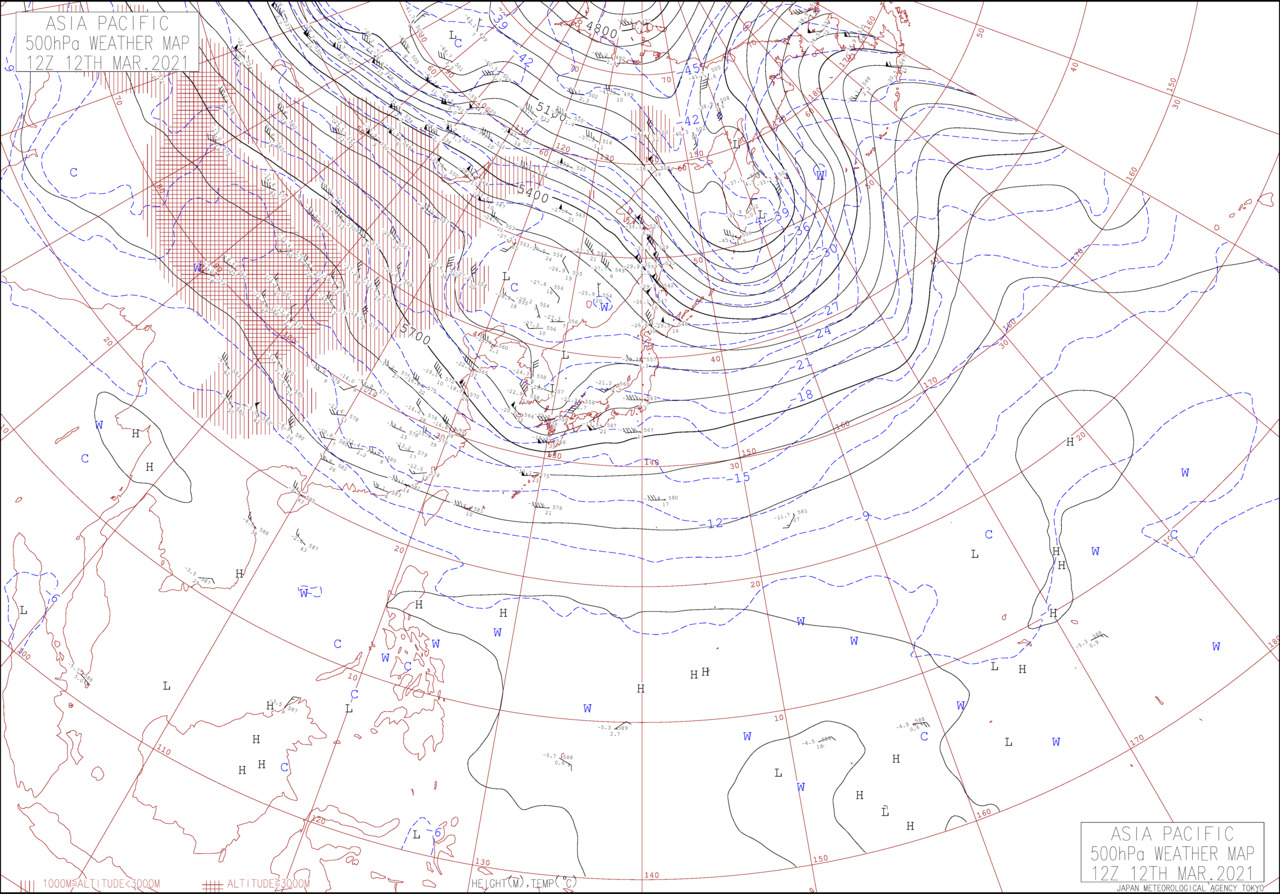

2月26日から 気温上昇 寒帯ジェット気流が北上

今週末は、2/20、その後、2/26、2/27、3/5、3/6 に挑戦してみます。

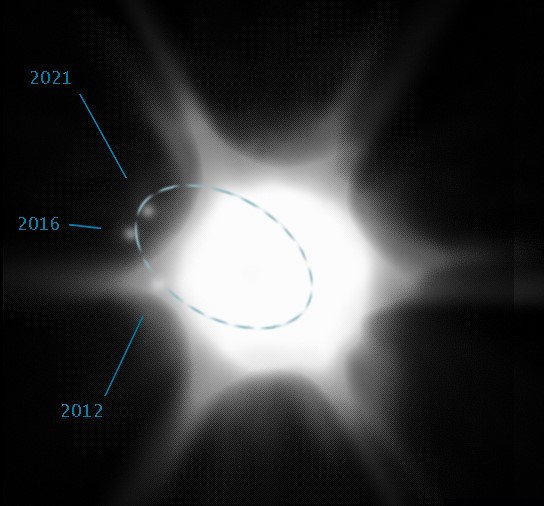

観測報告例検証 2021/3/12 札幌

とにかくシーイングが良いこと / 月の明かりの影響が小さいこと が大前提

新月の前日。19時半ごろに視野の端に淡く光るシリウスBを確認。シリウスは南中から30分を経過し、地平高度は30度ほど。18時の地上天気図では、北海道はこれから下り坂へ向かうところ。12時の高層天気図では、寒帯ジェット気流が北上していき、抜けるところ。シーイング良さそう。

確認の方法

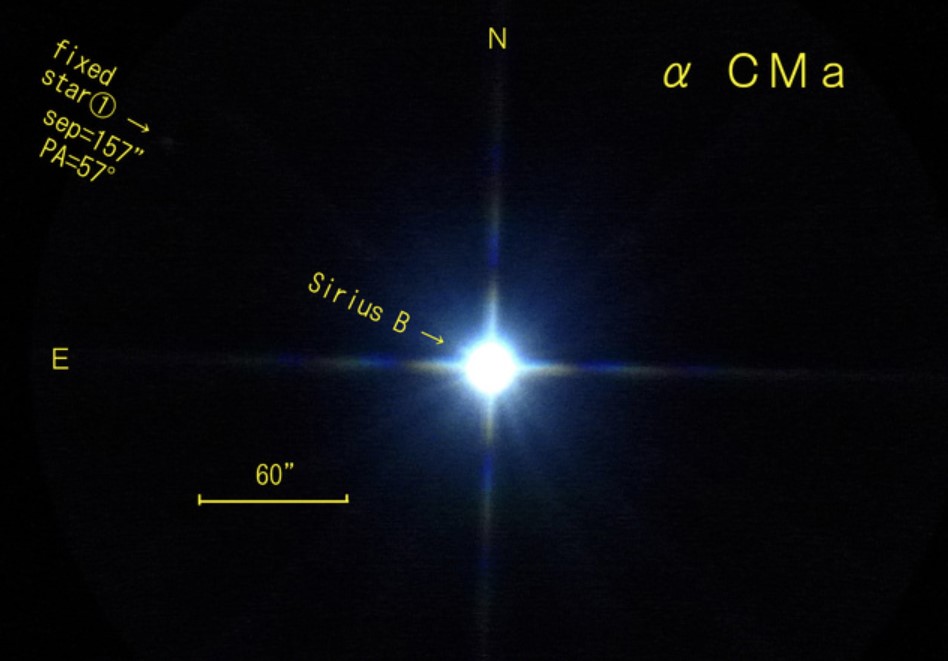

シリウスAを視野のすぐ外に置き観察。fixed star ①は、10~11等級の恒星で、シリウスBの位置を探す目安。fixed star①(とても淡く写っている恒星)は離角が157秒(木星の視直径の4倍程度)、シリウスAとの位置角は57度。シリウスBの2021年時点の離角は11秒、位置角は66度。主星の輝度が大きいということは当然その回折環も明るくなり、エアリーディスクからかなり離れたところにある回折環も見えてきて、見掛け上は15秒角(口径20cm)の直径。つまり、伴星は回折環に埋もれています。また、回折環の光芒は更にその外側にも広がっていて、バックグラウンドを明るくしています。このため、光害がある場合と同様に限界等級が下がっての伴星が見えにくくなります。この位置の淡い回折環が見える程度には暗い空の条件でないと見えない。

札幌での確認例

口径40cm反射望遠鏡に800倍で観察した結果、19時半ごろに視野の端に淡く光るシリウスBを確認。口径15cm(タカハシTOA150)に410倍でシリウスBを確認。

沖縄での確認例

40cmニュートン反射望遠鏡にラジアン4mmの550倍で簡単に確認。シーイングは安定していた。

シリウスBが難物な理由 反射望遠鏡なら20cmの口径、アポクロマート屈折なら10~13cm程度の口径が必要

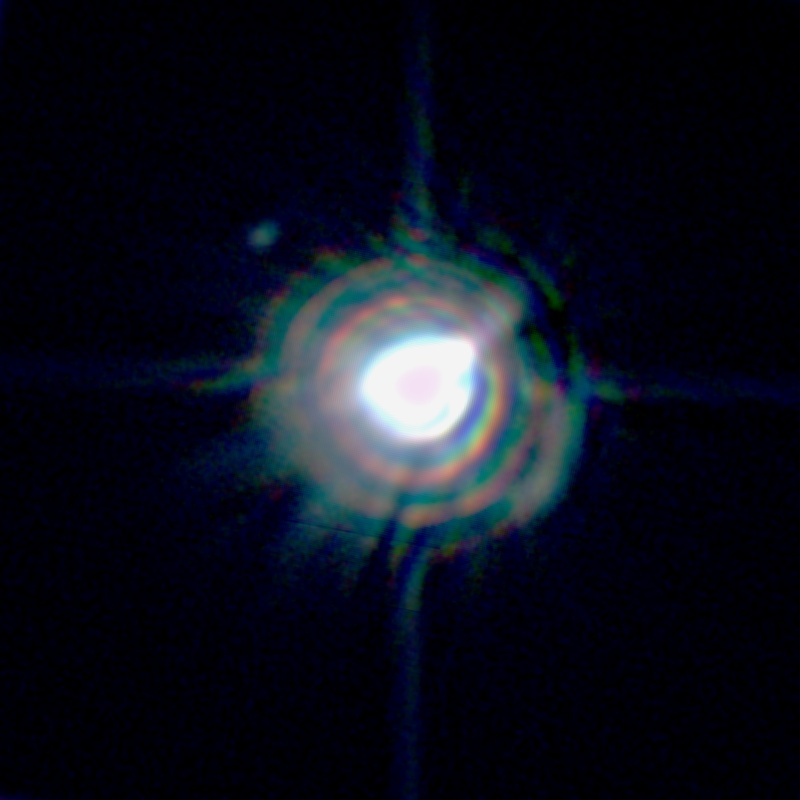

シリウスの伴星を見るのが難しい理由の根源は、主星(-1.46等)と伴星(8.44等)の輝度差が 9,000倍にも及んでいるためです。リゲルとその伴星でも460倍、トラペジウムA星とE星でも50倍ほどの輝度差に過ぎませんから、シリウスA,Bの輝度差が格段に大きいことが分かります。主星の輝度が大きいということは当然その回折環も明るく、エアリーディスクからかなり離れたところにある回折環も見えてきて、見掛け上は15秒角くらいの直径になります。よって、「シリウスBの離角11秒角」という数値と、「シリウスの見掛けの大きさ約15秒角(半径7.5秒角)」が、意外と接近していて侮れないことが分かります。回折環の光芒は更にその外側にも広がっていて、バックグラウンドを明るくしています。このため、光害がある場合と同様に限界等級が下がっての伴星が見えにくくなるのです。

伴星周辺でのバックグラウンドと伴星への輝度の集中度合で決まる「限界等級」

- 口径10cmでは回折環と伴星の輝度が同程度になっており、分離の限界付近ということが分かります。シリウスBは回折環の中に埋もれながら濃淡として見えることになります。逆に言うと、この位置の淡い回折環が見える程度には暗い空の条件でないと見えないということになります。

- 口径15cmでは、10cmよりは伴星がはっきりと見えてくると思います。回折環よりも1.5等ほど明るく見えているわけで、条件が良ければ十分分解可能だということが分かります。

- 口径20cmでは伴星の位置での回折環よりも2.5等級ほど明るく見えていることになりますので、だいぶ楽です。

- 口径40cmにもなれば4.5等級も回折環より明るいわけですから、伴星は余裕で見えることだろうと思います。

以上は理想的な空の条件(背景の暗さ、シーイング、透明度)での話なので、光害によって限界等級が下がったり、シーイングによって主星の回折環が乱されて広がったり伴星が拡散されてしまっていると、シリウスBは見えなくなるだろうと思います。

シリウスの伴星を見る好機 最大離角は今年2022年

シリウスは連星で主星であるシリウスAの周りを8.4等の伴星シリウスBが約50年の周期で公転しています。軌道はかなりの楕円で地球から見たAとBの角距離は2″台から11秒台と大きく変化します。主星と伴星の光度差が大きく主星が明るい為に離角の小さな時は伴星を見ることは大変難しいのですが、今年は11秒台と大きくなって観測のチャンスを迎えています。でも、高倍率で見る必要があるので、冬季でシーイングが良いことが条件となるため、かなりの難物です。反射望遠鏡だと口径20cmがギリギリで、コントラストの良い屈折望遠鏡ならば口径10cmでもギリギリ見えると言われています。

| 年 | 離角(秒) |

| 2017 | 10.7 |

| 2018 | 10.9 |

| 2019 | 11.0 |

| 2020 | 11.2 |

| 2021 | 11.2 |

| 2022 | 11.3 |

| 2023 | 11.2 |

| 2024 | 11.2 |

| 2025 | 11.1 |