目次

- 1 アメリカは尖閣諸島を含め、日本の防衛に全面的にコミット

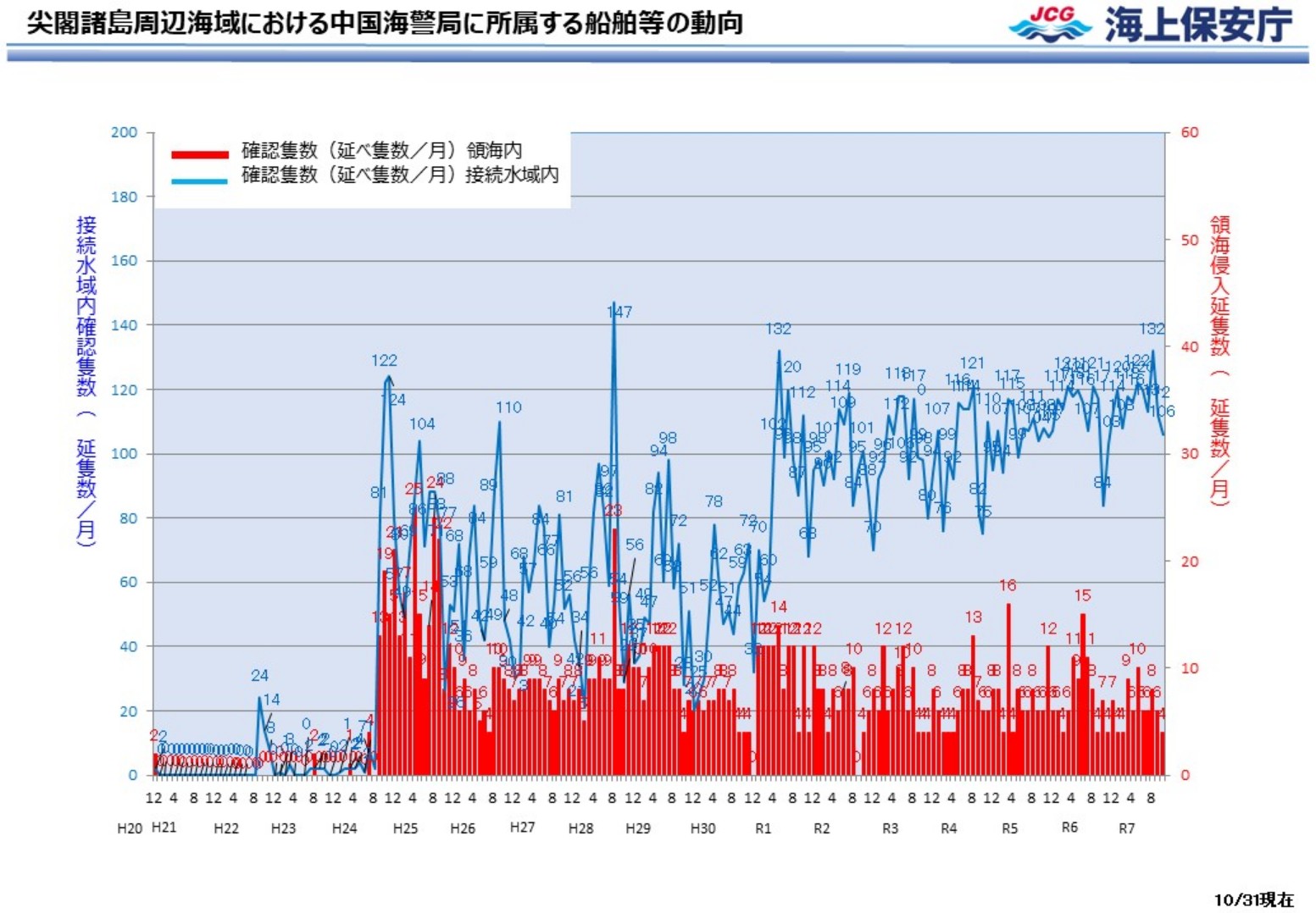

- 2 中国船舶 領海侵犯

- 3 2025年5月25日 中国海軍 尖閣沖で空母が戦闘機の発着実施

- 4 2025年5月3日午後 領海に侵入した中国海警局の船からヘリコプター機が飛び立ち、領空を侵犯

- 5 2025年3月21日未明、沖縄県の尖閣諸島の領海に中国海警局の船2隻が相次いで侵入

- 6 尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の動向と我が国の対処

- 7 野田佳彦首相の国有化決断 2012年9月11日(平成24年)

- 8 1895年に日本が領土編入

- 8.1 1970年以前の地図や公文書などは『中国・台湾』両国とも日本領と認識していた。米国の施政時代にも米国統治へ抗議した事実がない。中華人民共和国発行の社会科地図で、1970年以前には、はっきりと【尖閣諸島】と記載され、国境線も尖閣諸島と中国との間に引いて有った。ところが1969年と70年に行なわれた国連の海洋調査で、イラクに匹敵する【石油埋蔵量:推定1095億バレル】の存在が確実と判った途端、1971年には尖閣諸島を【釣魚台】と記載し、国境線を日本側に曲げている。 『中国・台湾』が領有権を主張し始めたのは、海底油田発見の可能性が高い事から、国際法上以前に黙認によって許容した関係に反する主張は、後になって許されないとする【禁反言】が成立する可能性が指摘されています。

- 8.2 1879年3月(明治12年) 日本軍が琉球併合

- 9 1971年を境に中国は地図を改変 中国が恣意的に認識を変化させた

- 10 周辺の地下資源

アメリカは尖閣諸島を含め、日本の防衛に全面的にコミット

アメリカのグラス駐日大使は、中国海警局の船が沖縄・尖閣諸島周辺の領海に侵入したことを受け、「アメリカは日本の防衛に全面的にコミットしている」とSNSに投稿し、中国をけん制。グラス大使は18日、SNSの投稿で、「ここではっきりさせておこう」と書き出し、「アメリカは尖閣諸島を含め、日本の防衛に全面的にコミットしている。中国の船団がどうしようとも、その事実を変えることはできない」と強調。

中国船舶 領海侵犯

2025年5月25日 中国海軍 尖閣沖で空母が戦闘機の発着実施

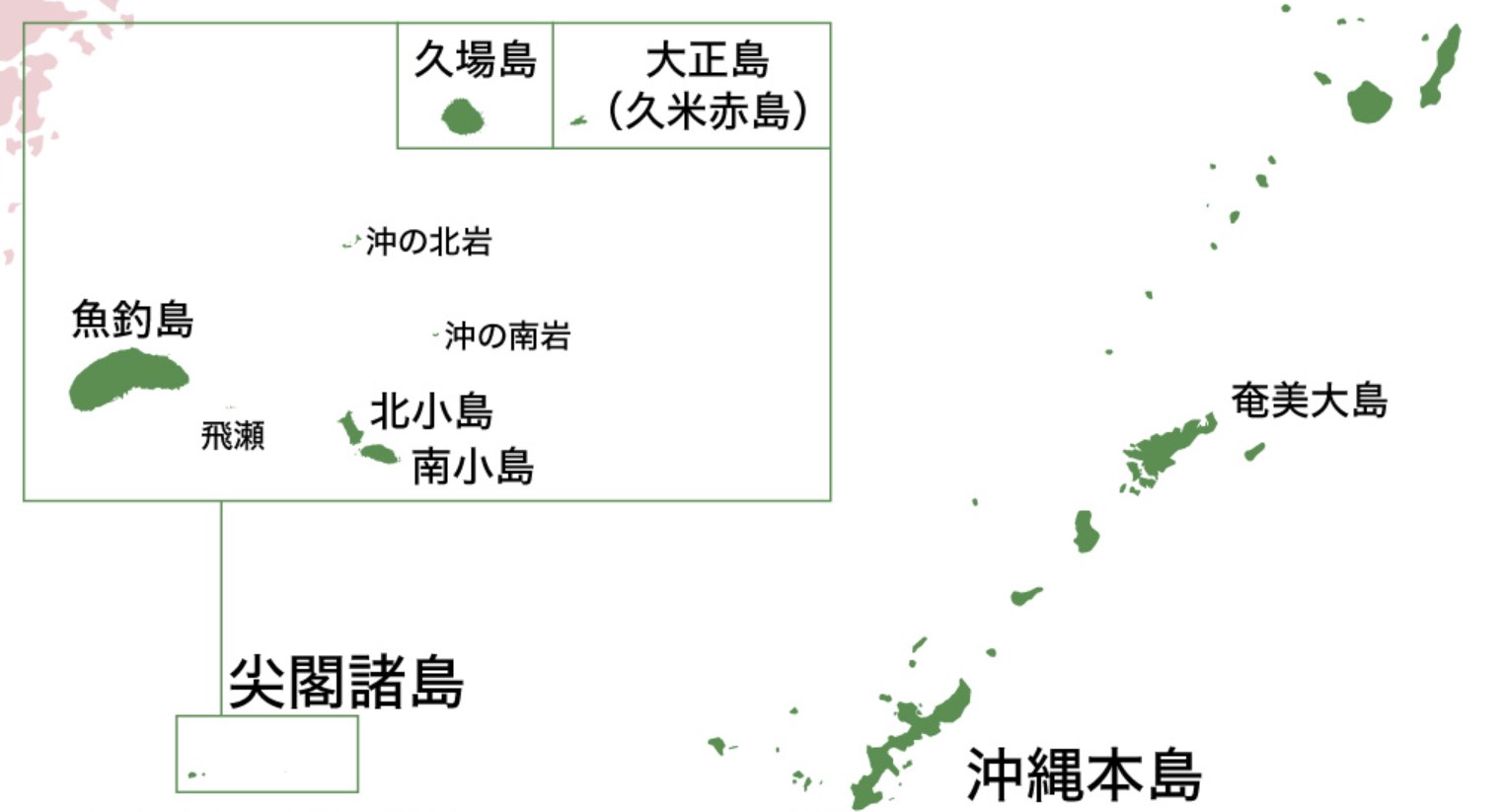

25日午前7時ごろ、中国海軍の空母「遼寧」やフリゲート艦など合わせて5隻が沖縄県尖閣諸島の久場島の北、およそ200キロの東シナ海を航行している際に、「遼寧」では戦闘機やヘリコプターの発着が行われました。

2025年5月3日午後 領海に侵入した中国海警局の船からヘリコプター機が飛び立ち、領空を侵犯

- 日本が実効支配を死守しているとはいえ、リングの隅まで追い詰められつつある。

- 尖閣諸島情勢が悪化する一方なのは、日本と中国の国力が逆転し、軍事力でも経済力でも中国が日本を圧倒しつつある現状が背景にある。

- 南西諸島における自衛隊の増強など、目に見える形で抑止力の強化が行われていない。

2025年3月21日未明、沖縄県の尖閣諸島の領海に中国海警局の船2隻が相次いで侵入

海上保安本部は、領海から直ちに出るよう警告と監視中。

尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の動向と我が国の対処

海上保安庁 過去最大の巡視船建造へ

野田佳彦首相の国有化決断 2012年9月11日(平成24年)

日本政府は沖縄県石垣市の尖閣諸島のうち、民間所有の魚釣島、北小島、南小島の3島を20億5000万円で購入することを閣議決定しました。他の島は既に国有地か、米軍の射爆場としての賃借地でした。

1895年に日本が領土編入

無人島だった尖閣諸島は、1895年に日本が領土編入するまで、どこの国にも統治されたことはありませんでした。

1970年以前の地図や公文書などは『中国・台湾』両国とも日本領と認識していた。米国の施政時代にも米国統治へ抗議した事実がない。中華人民共和国発行の社会科地図で、1970年以前には、はっきりと【尖閣諸島】と記載され、国境線も尖閣諸島と中国との間に引いて有った。ところが1969年と70年に行なわれた国連の海洋調査で、イラクに匹敵する【石油埋蔵量:推定1095億バレル】の存在が確実と判った途端、1971年には尖閣諸島を【釣魚台】と記載し、国境線を日本側に曲げている。 『中国・台湾』が領有権を主張し始めたのは、海底油田発見の可能性が高い事から、国際法上以前に黙認によって許容した関係に反する主張は、後になって許されないとする【禁反言】が成立する可能性が指摘されています。

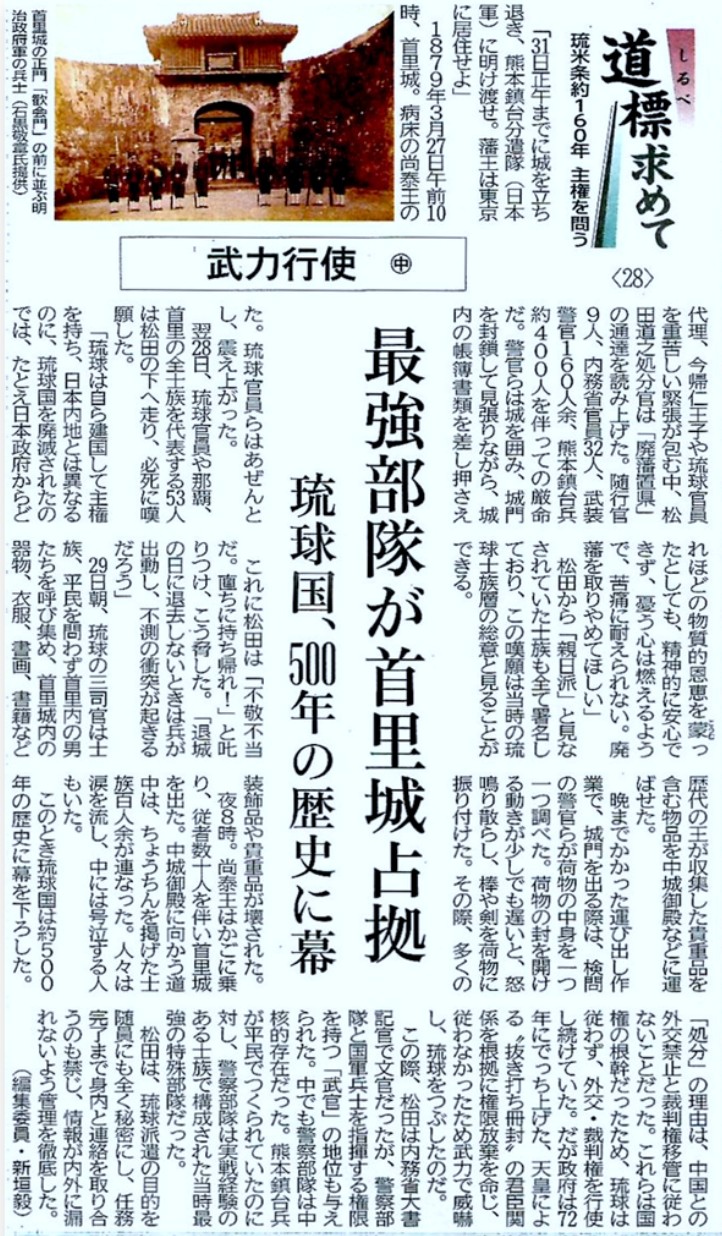

1879年3月(明治12年) 日本軍が琉球併合

日本政府の「尖閣諸島」領有論理

「先占」の法理 ----- 他国の支配が及んでいない土地を先に「発見」あるいは占領することで自国領とする。

「先占」の法理を考えれば、「尖閣諸島」はそもそもこの法理が適用可能な地域なのだろうか。中国政府の主張によれば,「尖閣諸島」は1534年中国から琉球王国に派遣された使節である冊封使の記録『使琉球録』以来、その歴史的文献に現れている。また冊封使が,中国から琉球に最初に派遣されたのは、1372年のことであり、福州から那覇に至るその航路から考えれば、さらに古い時代から「尖閣諸島」がその標識島として使用されていたことは容易に想像できます。その点で、「先占」の法理の適用そのものが「尖閣諸島」を語る論理として不適切であるように思えます。

「先占」の嚆矢となった人物、「尖閣諸島」のコロンブスと呼ぶべき人物は、古賀辰四郎という日本の「民間人」です。(彼は「尖閣の開拓者」とも呼ばれています)日本政府の見解を確認すれば、日本国民であるこの古賀によって、「尖閣諸島」は1884年に初めて「探検」され、その翌年の1885年9月からわずか10年、沖縄県が再三調査を行って「無主地」であることを確認し,1895年1月の閣議決定によって領土に編入されました。ここで重要なことは、古賀を日本政府が「沖縄県在住の民間人」といういい方で紹介していることです。中国政府の主張する冊封使の記録から明らかなように、1429年~1879年に沖縄島を中心に奄美群島,八重山諸島から構成される琉球王国という小さいけれども確固たる国家が存在していました。琉球王国を構成した人民とその子孫を「琉球人・琉球民族」とし、先住民族とみなすとすると、古賀辰四郎はその「琉球人」ではないことになります。古賀は,九州・福岡県(現在の八女市)出身の「日本人」であり,1879年2月に商売を始めるべく,那覇へ渡航した人物です。琉球王国は日本政府により、1879年3月に消滅させられましたが、古賀が那覇に到着した時、琉球王国は依然として存在しており,琉球政府にとって彼は「日本人」という「外国人」に他なりませんでした。

事業展開の中で、古賀は「尖閣諸島」の存在を知ることになりました。その情報を彼に伝えたのは取引関係にある漁民たちでした。漁民たちは、そこに無人島があること、アホウドリを中心とする海鳥の楽園であること、その周辺で夜光貝やフカヒレ,鼈甲が取れることなどを伝えました。実業家としての古賀は,アホウドリの羽毛が、夜光貝などと同じく,欧米に輸出できることなどから探検を試み、日本領土化の後には「尖閣諸島」でアホウドリの羽毛,フカヒレや鼈甲の採取を直接経営するようになりました。最盛期には年間15万羽のアホウドリを捕獲しましたが、こうした乱獲によって一定の資源が1900年には枯渇を見せはじめると、古賀は黒潮に乗って北上するカツオを利用する鰹節の加工に「尖閣諸島」での事業を移していきました。

中国政府は,1878年9月~10月に駐日公使を通して、日本政府による琉球併合政策の展開に対し、「弱国」を欺く「不信不義無情無理」であると日本政府に厳しい抗議を行いました。琉球王国が日本に併合されると、中国政府は外遊中であったグラント元米国大統領を仲介に、問題の解決を図ろうとしました。中国政府は沖縄島周辺に琉球王国を存続させ、奄美群島は日本領に、また宮古・八重山諸島を中国領とする3分割案を提示しました。これに対し、日本政府は、1871年に対等条約として締結された日清修好条規の日本に有利な改正(中国国内での通商権の日本人への承認)を条件に、沖縄島,久米島以北を日本領とし、尖閣諸島が現在属する宮古・八重山諸島以南を中国領とする提案を行いました。1880年に妥協が成立し、1881年2月に調印式が予定されていましたが、琉球王国を分割するべきではないと中国政府内部の反対が再燃し、調印は不成立に終わりました。日本政府はこの時期、「尖閣諸島」を含むこの地域を中国領とみなしたのです。

中国政府の論理の根幹は,琉球王国に派遣された冊封使の公式記録のひとつである『使琉球録』(1534年)、『重編使琉球録』(1561年)、『使琉球雑録 』( 1683年)などの公文書や政府文書の性格を備えた『日本一鑑』(1556年)などの歴史的文献であり、これらに基づいて作成された地図『籌海図編 』( 1562年刊行と推定)などである。しかし、こうした文書も、国民国家の意識のなかった古い時代に、「尖閣諸島」を琉球への中国皇帝の使節の航路の標識島として位置付けているだけで、中国国民の実効的な支配地域あるいは生活圏としての位置付けを示しているものではない。

1971年を境に中国は地図を改変 中国が恣意的に認識を変化させた

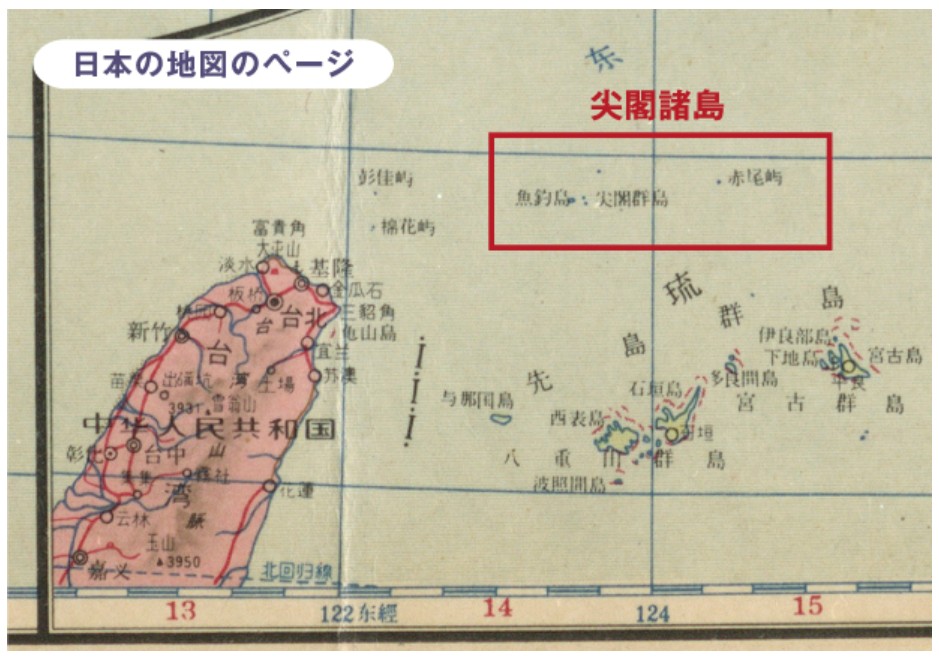

1960年版の中国地図出版社(国家測絵総局直属の出版社)の『世界地図集』では、日本の地図のページに尖閣諸島を記載していましたが、1972年版の同じ地図集では、日本の地図のページから消されています。60年版は尖閣の魚釣島をその名称のまま表していますが、72年版は中国政府が現在使っている「釣魚島」に変更してい

同1972年版では中国の地図のページに新たに「釣魚島」等の記載が追加されました。しかし、1961年に中国人民解放軍海軍司令部が作成した「太平洋海図集」や、1969年に国家測絵総局が作成した地図にも「尖閣群島」「魚釣島」などと日本語名で明記されていました。

中国政府は、尖閣諸島は琉球諸島を構成する島々の一部に挙げていました。(1953年1月8日付の共産党機関紙「人民日報」)

周辺の地下資源

1968年、国連・アジア極東経済委員会(ECAFE) の協力で東シナ海で海底調査が行われ、尖閣諸島周辺の海域には1095億バレルの原油埋蔵量があり、「世界的な産油地域となるであろうと期待される」と、石油の有望な埋蔵地域と評価されました。1000億バレルの埋蔵量は、世界一の原油埋蔵量のサウジアラビア(2667億バレル)には及ばないが、イラク(1150億バレル)やクェート(1040億バレル、いずれも2009年10月の公表値)に匹敵します。ただ、当時の調査方法はスパーカ震源による地震探査法と呼ばれる、海中放電(スパーク)による衝撃を震源とする簡易調査法だった。原油の埋蔵量を評価するためには、海底下約6キロメートルまでの地下構造が解析できる近代的な地震探査法による調査が必要で、日本では1980年代になって取り入れられるようになりました。

その後の調査をもとに経済産業省石油審議会が1994年に試算したところよると、尖閣沖周辺の原油埋蔵量は約32.6億バレル(天然ガスを含む原油換算、5.18億キロリットル)になるとされ、ECAFEによる調査時のおよそ30分の1になっています。