目次

- 1 ボイジャー1号、地球から「1光日」の距離に2026年11月到達

- 2 ボイジャー1号は2012年、続くボイジャー2号は2018年にヘリオポーズを通過

- 3 2024年6月14日 4つの観測機器から恒星間空間に関する科学データを受信

- 4 2024年5月19日 修理プロセスの第2段階を実行

- 5 2024年4月23日 【ボイジャー1号】復活!

- 6 老朽化したボイジャー1号から驚きの応答

- 7 ボイジャー2号の機器を予備電力であと3年稼働

- 8 惑星直列という好機に合わせて打ち上げられた探査機

- 9 ボイジャー1号によって撮影された「太陽系の家族写真」

- 10 60億km先から撮影された地球 (中央やや右の小さな青い点)

- 11 オーストラリアのキャンベラで運用されている「DSS 43」は、ボイジャー2号にコマンドを送信できる唯一の通信アンテナ

- 12 ボイジャーの寿命はあと5年ほど

ボイジャー1号、地球から「1光日」の距離に2026年11月到達

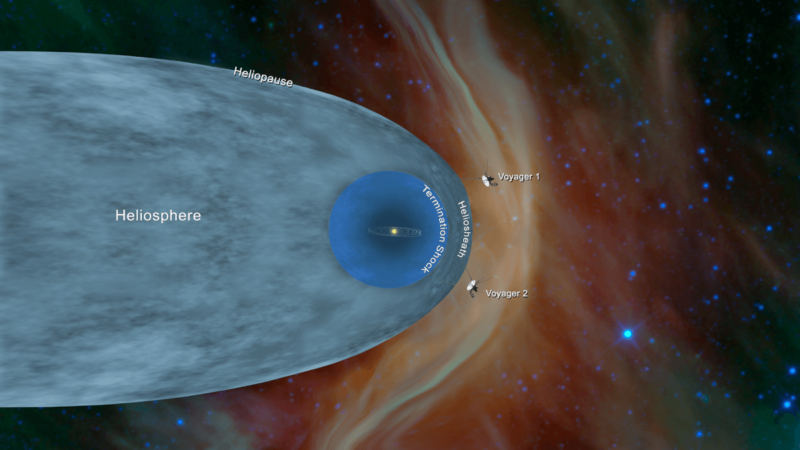

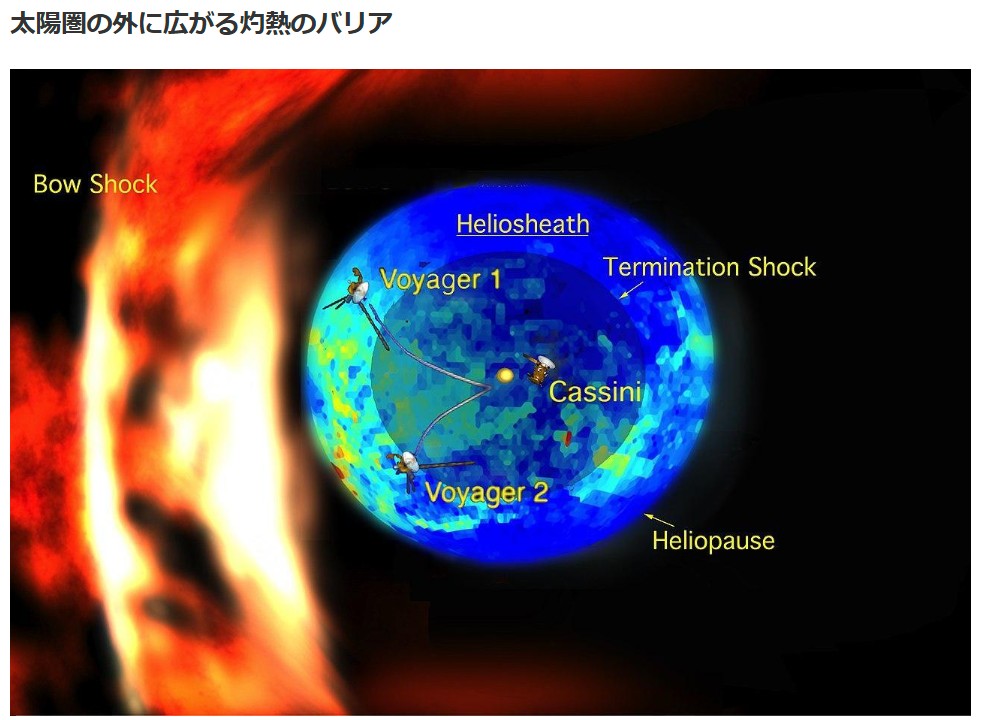

ボイジャー1号は2012年、続くボイジャー2号は2018年にヘリオポーズを通過

太陽圏の果てで「炎の壁」に直面

ヘリオポーズを通過。その際、両探査機は摂氏約30,000度〜50,000度という異常な高温を記録しました。ボイジャー計画は2027年の打ち上げ50周年を目前に控えています。しかし、ボイジャーの成果は今なお外惑星探査で最良のデータを地球に届け続けています。

2024年6月14日 4つの観測機器から恒星間空間に関する科学データを受信

2024年5月19日 修理プロセスの第2段階を実行

2024年4月23日 【ボイジャー1号】復活!

【ボイジャー1号】の故障は、FDSのメモリを保存するチップが破損していることが原因と判明。チップに保存されていたコードを分割して、コンピューターシステムの別の場所に保存するように指令。今後数週間以内に、 FDSを再調整して、科学データを受信できるようにするそうです。

老朽化したボイジャー1号から驚きの応答

ボイジャー1号は今でも地球の管制チームに無線信号を送り続けているものの、11月以降はこの信号に利用可能なデータが含まれていない状態。ボイジャー1号に搭載されたコンピューター3台の一つに問題がある状態。

最近送信されてきた新たな信号を見ると、ボイジャー1号の状態を理解しようとするNASAミッションチームの試みに一定の進展があったもよう。

ボイジャー1号は現時点で地球から最も遠い位置にいる宇宙探査機で、その距離は約240億キロ。

一方、ボイジャー2号は地球から203億キロ以上の距離まで飛行しました。

⇒ FDSメモリの約3%が破損していることでコンピューターが通常の動作を実行できなくなっていることを確認

ボイジャー2号の機器を予備電力であと3年稼働

惑星探査機ボイジャー2号に搭載された科学機器を延命するために、予備の電力を割り当てることになりました。

ボイジャー1号と2号は、45年にわたって宇宙を飛行しながら重要な科学データを我々に提供し続けています。現在、1号と2号は地球からそれぞれ233億kmと194億km離れた恒星間空間を移動しています。

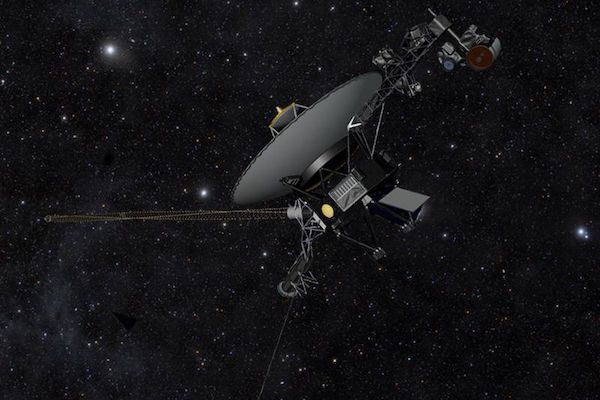

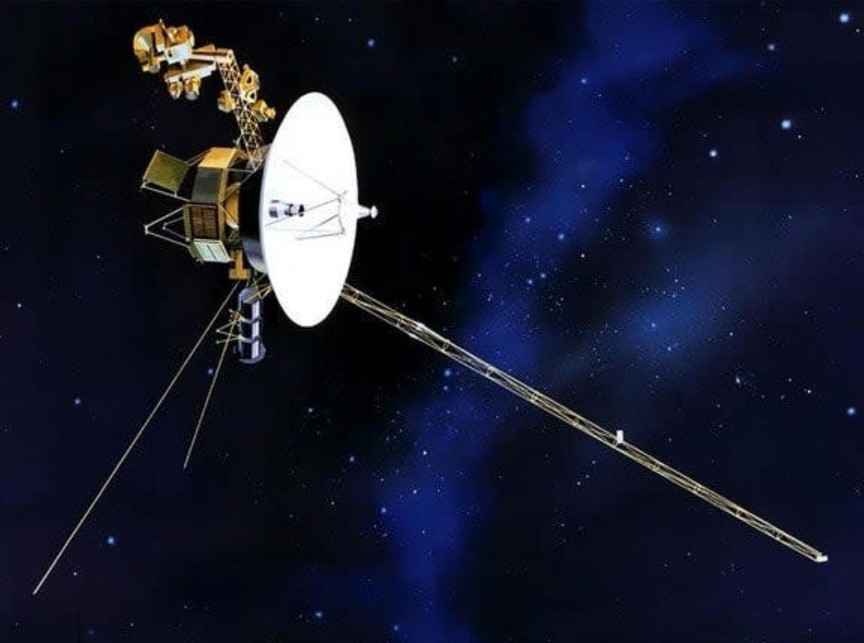

惑星直列という好機に合わせて打ち上げられた探査機

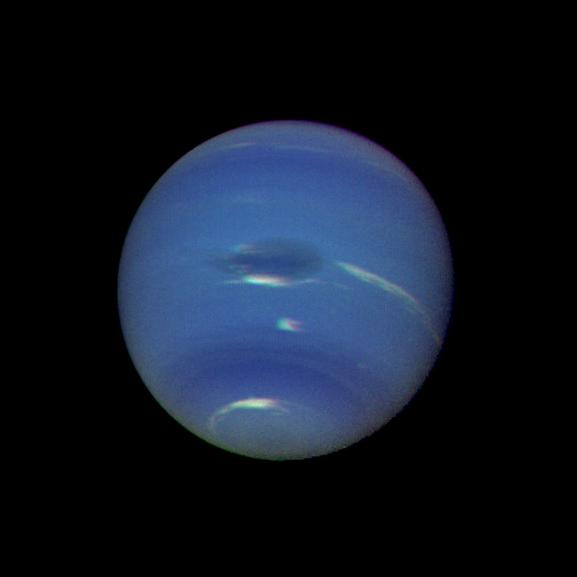

ボイジャー1号は1977年9月5日に打ち上げられ、木星と土星とその衛星を観測しました。ボイジャー2号は1977年8月20日に打ち上げられ、1号が訪れた惑星に加えて天王星と海王星とその衛星を観測しました。ボイジャー1号・2号がいずれもこの時期に打ち上げられたのには理由がありました。1970年代後半から1980年代にかけて木星、土星、天王星、海王星、冥王星といった外惑星が同じような方向に並ぶ(惑星直列)ため、スイングバイ航法を用いてより遠くまで到達するのに最適な時期でした。ちなみに、スイングバイ航法を用いなかった場合、ボイジャーが地球を出発した時の速度では木星あたりまでしか到達出来ません。この機会を逃した場合、次に並ぶのは175年後まで待たねばなりませんでした。

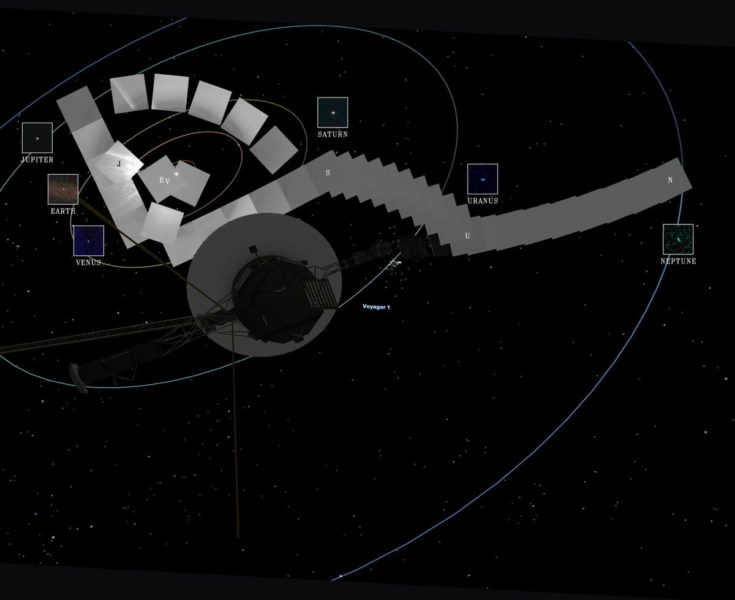

ボイジャー1号によって撮影された「太陽系の家族写真」

60億km先から撮影された地球 (中央やや右の小さな青い点)

オーストラリアのキャンベラで運用されている「DSS 43」は、ボイジャー2号にコマンドを送信できる唯一の通信アンテナ

DSS 43はオーストラリアのキャンベラに建設されたアンテナのひとつで、1972年12月に打ち上げられた「アポロ17号」の頃から使用されています。建設当初の大きさは宇宙航空研究開発機構(JAXA)の臼田宇宙空間観測所にあるアンテナと同じ直径64mでしたが、ボイジャー2号が海王星をフライバイ探査(1989年に実施)するのに合わせて、1987年に直径70mへと拡張されました。2020年3月から来年2021年1月までのスケジュールで行われるDSS 43の改修作業では、古くなった機器のメンテナンスだけでなく、今後実施される月や火星でのミッションに向けたアップグレードが施されます。改修作業中のDSS 43は探査機からの電波を受信することは可能ですが、DSS 43から探査機に向けて送信することができなくなります。

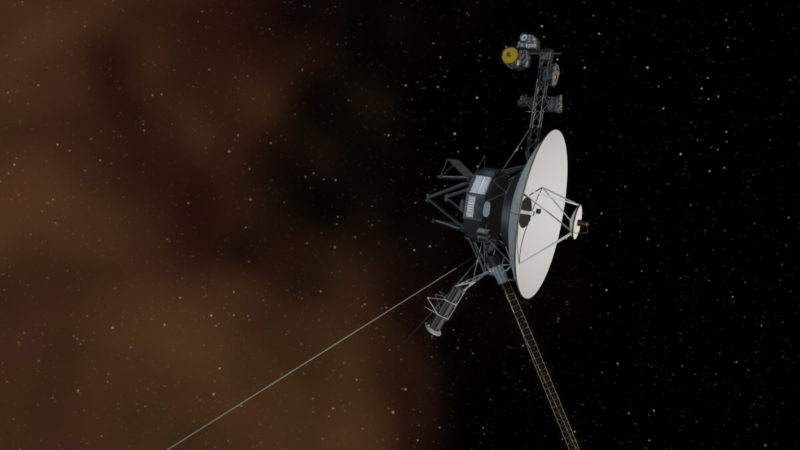

ボイジャーの寿命はあと5年ほど

2013年9月12日、惑星探査機「ボイジャー1号」が太陽圏(ヘリオスフィア)をついに脱出し、星間空間へ。2018年11月5日、惑星探査機「ボイジャー2号」が太陽圏を離脱。1977年に打ち上げられたボイジャー1号と2号は、すでに42年間も稼働し続けています。両機は電力源として太陽電池ではなく、放射性物質が崩壊するときの熱から電気を得るための装置「放射性同位体熱電気転換器(RTG)」を搭載していますが、その発電量は打ち上げ当初の6割ほどにまで落ち込んでいます。想定より冷え込んだ環境でも稼働し続ける観測装置、37年ぶりでも点火する姿勢制御スラスターなど頑丈さが目立つボイジャーですが、生きた探査機としてボイジャーに残された時間は5年ほどとみられています。