目次

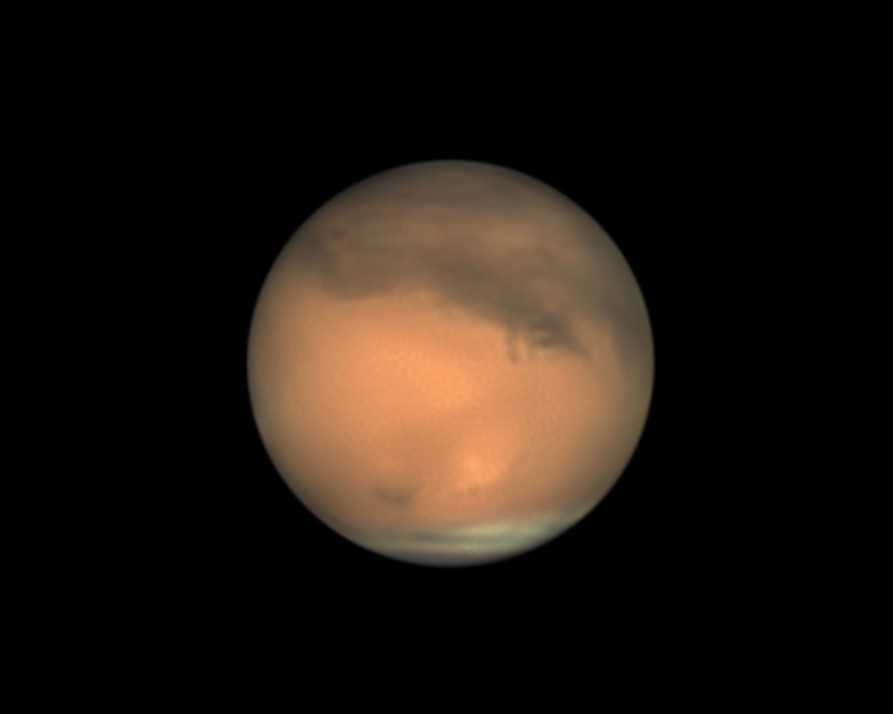

- 1 2025年1月25日

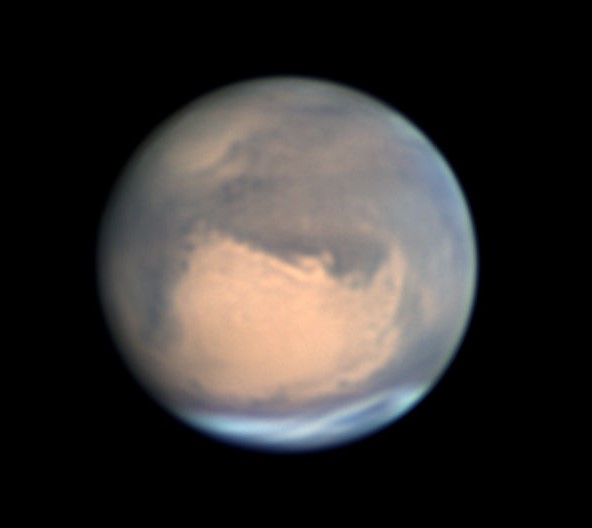

- 2 2025年1月18日

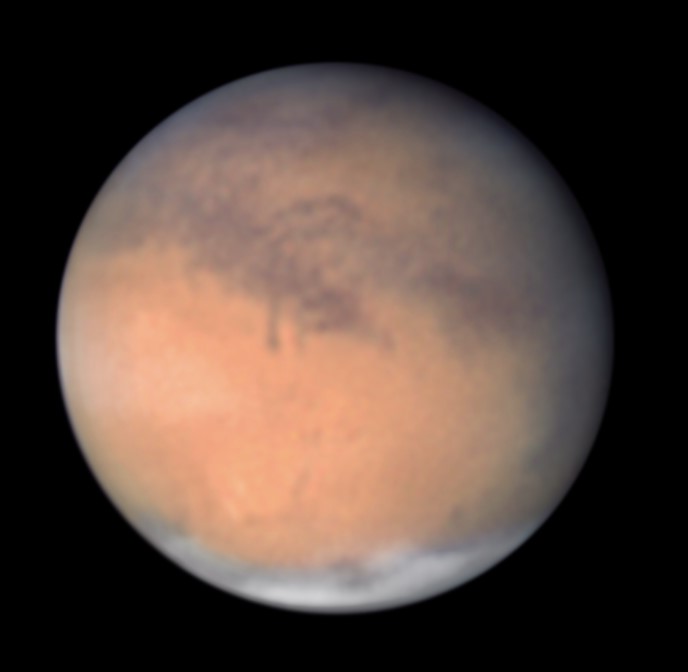

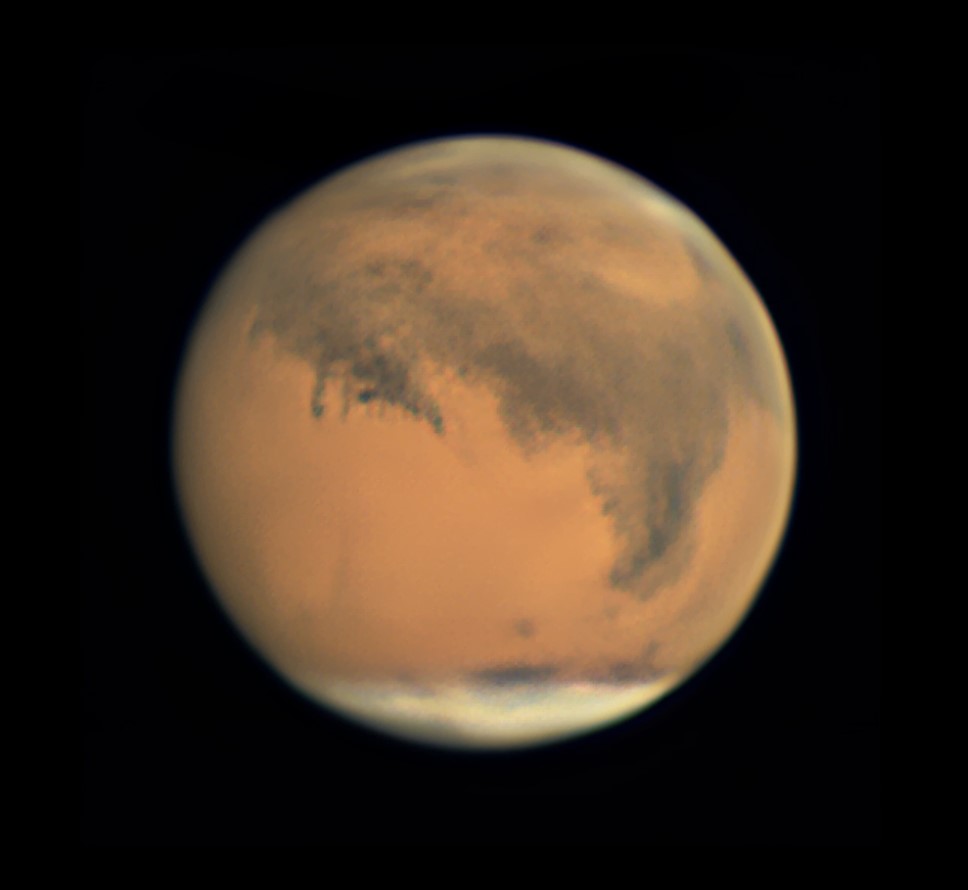

- 3 2025年1月10日

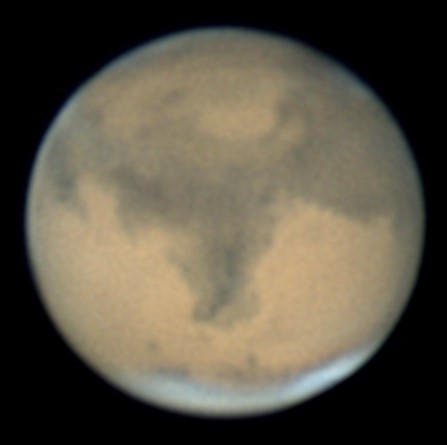

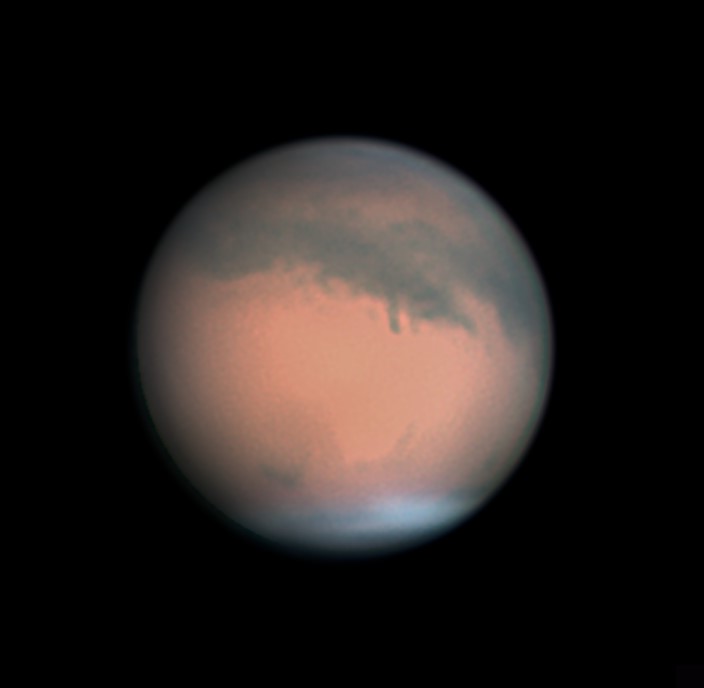

- 4 2024年12月5日

- 5 2024年10月29日

- 6 2023年1月1日

- 7 2022年12月14日

- 8 12月9日 -1.8等級 視直径17.0"

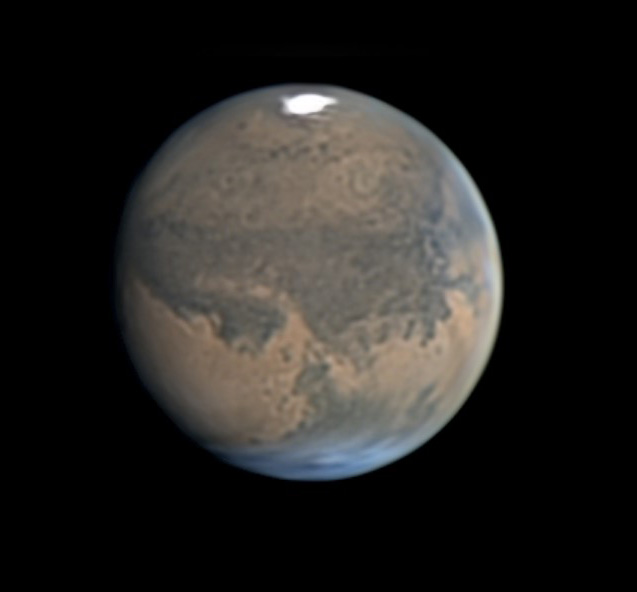

- 9 2022 年12月1日 -1.8等級 視直径17.2" 次回の同程度の接近は9年後

- 10 11月26日 -1.8等級 視直径17.1"

- 11 11月20日 -1.7等級 視直径16.9"

- 12 11月7日 -1.4等級 視直径15.8"

- 13 2022年12月1日 中接近 視直径17.2"

- 14 2020年10月17日 光度-2.6 16:56出 視直径22.1"

- 15 10/10 光度-2.6 17:31出 視直径22.5"

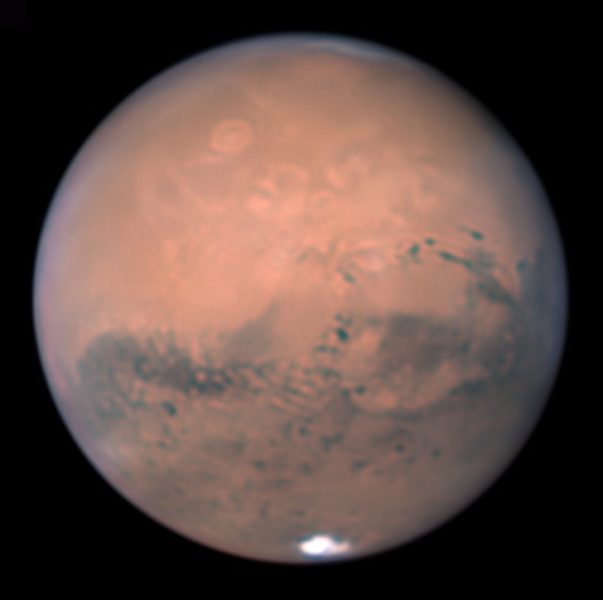

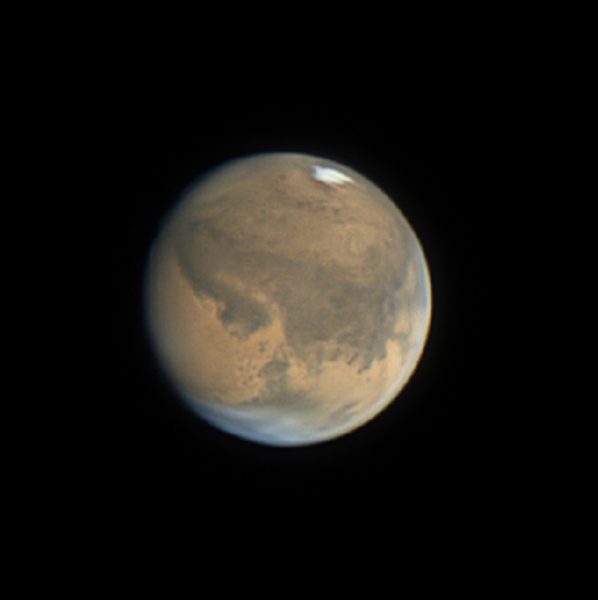

- 16 大接近の夜 2020 火星大接近 10月6日 ! 次回は2033年

- 17 10/6 光度-2.6 17:51出 視直径22.6"

- 18 10/5 光度-2.5 17:56出 視直径22.6"

- 19 10/2 光度-2.5 18:11出 視直径22.5"

- 20 9/26 光度-2.4 18:40出 視直径22.1"

- 21 9/25 光度-2.4 18:44出 視直径22.1"

- 22 9/21 光度-2.3 19:03出 視直径21.7"

- 23 9/19 光度-2.2 19:11出 視直径21.4"

- 24 9/15 光度-2.2 19:29出 視直径20.9"

- 25 今年ほどの接近は、次回は2033年

- 26 8月15日 23時過ぎ FC-100DL で観望

- 27 「Mars Week 3」火星観測証をゲットしよう

- 28 明け方に南中

- 29 準大接近始まる

2025年1月25日

2025年1月18日

2025年1月10日

2024年12月5日

2024年10月29日

2023年1月1日

2022年12月14日

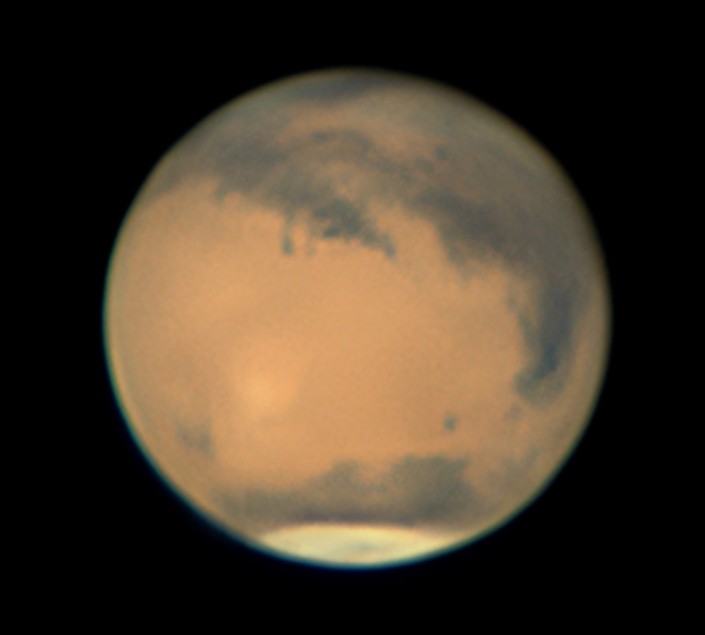

12月9日 -1.8等級 視直径17.0"

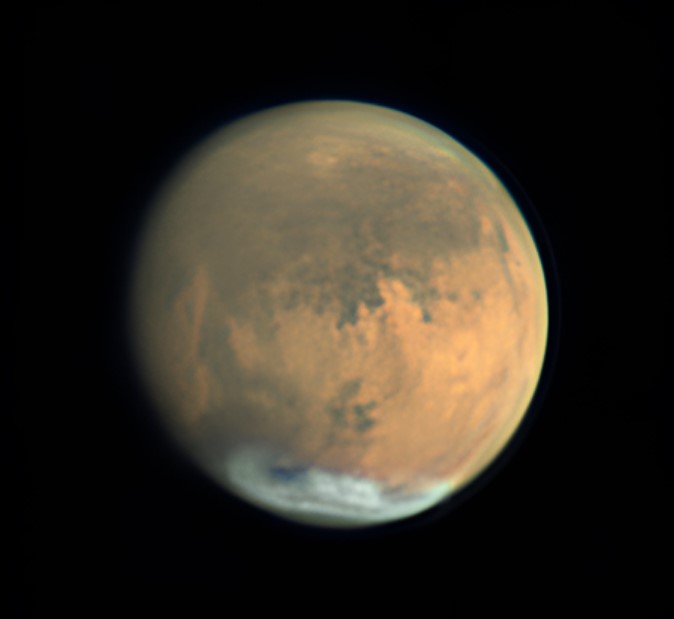

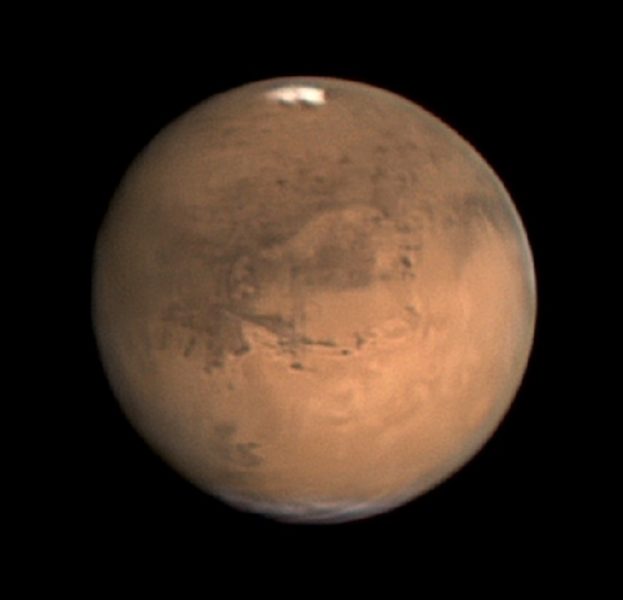

2022 年12月1日 -1.8等級 視直径17.2" 次回の同程度の接近は9年後

11月26日 -1.8等級 視直径17.1"

11月20日 -1.7等級 視直径16.9"

11月7日 -1.4等級 視直径15.8"

2022年12月1日 中接近 視直径17.2"

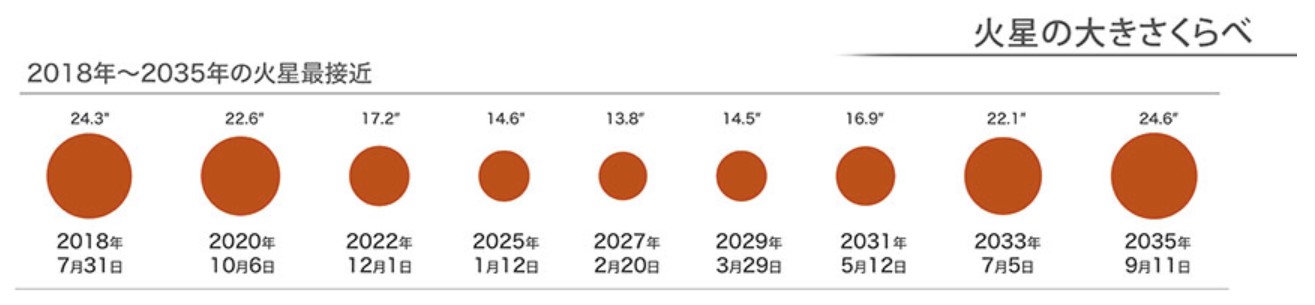

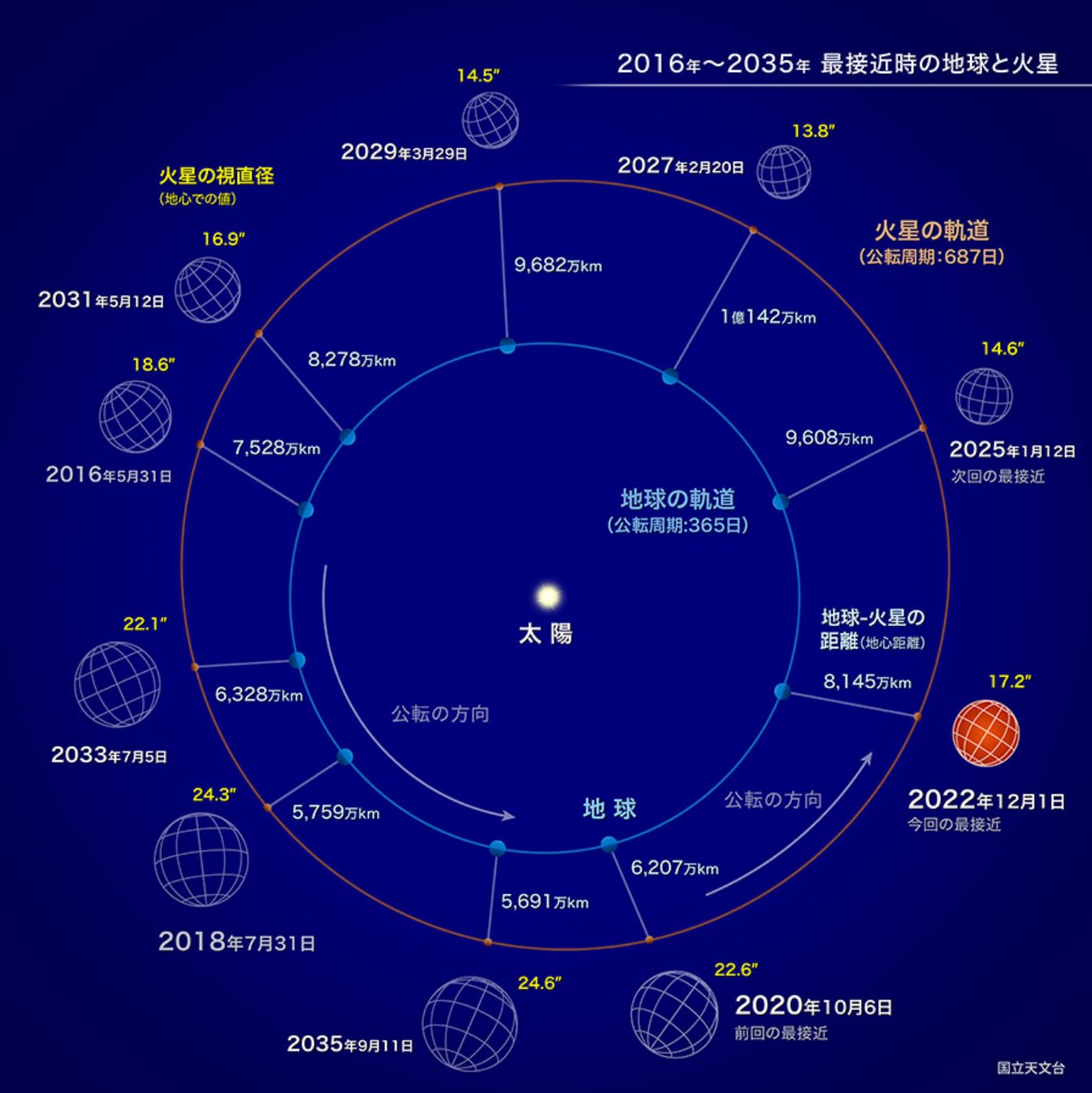

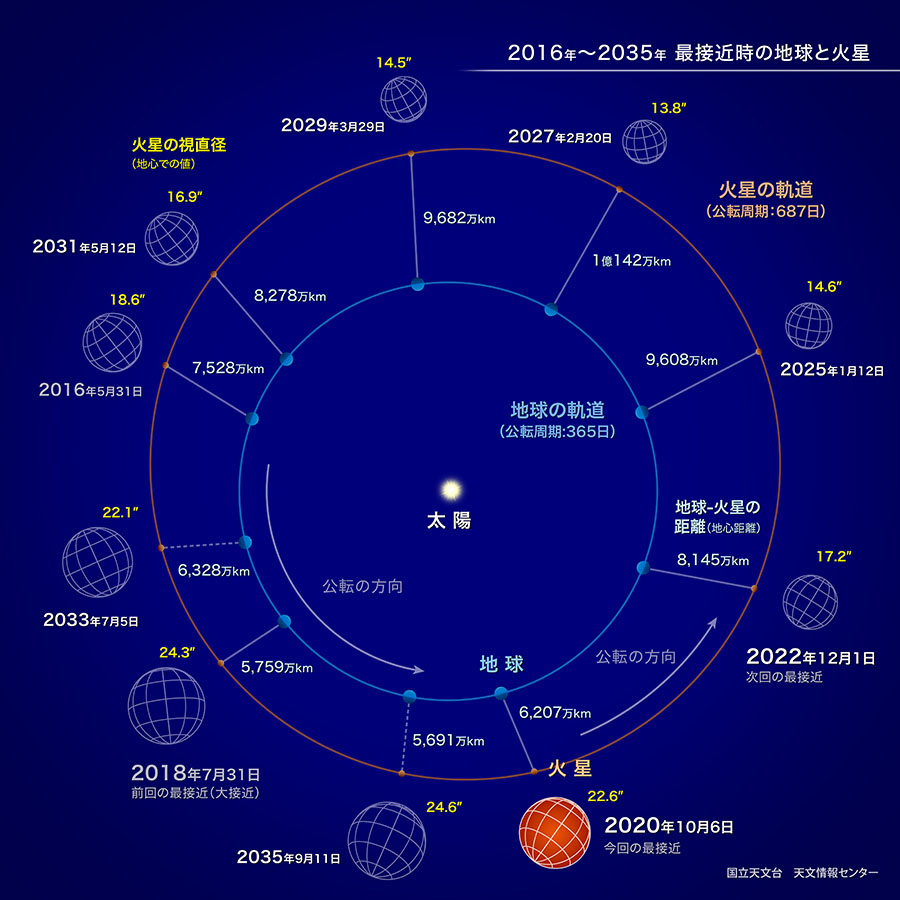

火星は地球との接近を約2年2カ月ごとに繰り返し、次回の最接近は2022年12月1日で、地球から火星までの距離は、約8145万キロメートルで、このときの火星の視直径は17.2秒角(月の視直径の100分の1以下)で、明るさはマイナス1.8等となります。

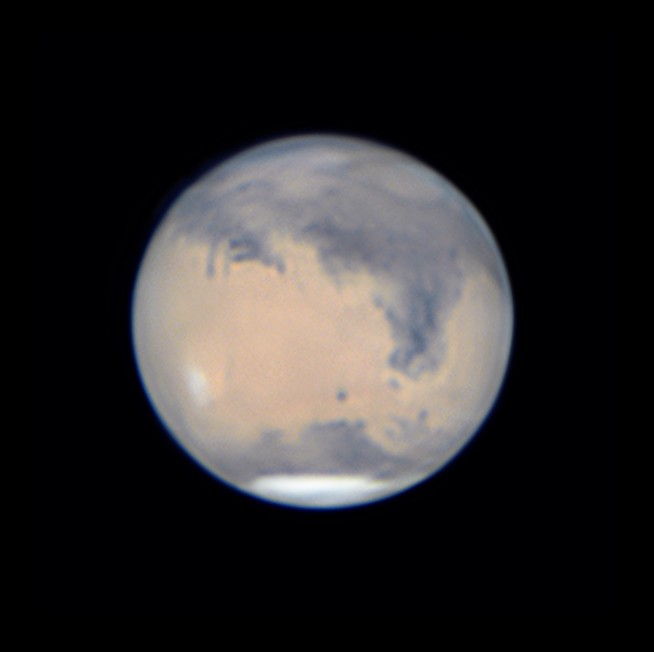

2020年10月17日 光度-2.6 16:56出 視直径22.1"

10/10 光度-2.6 17:31出 視直径22.5"

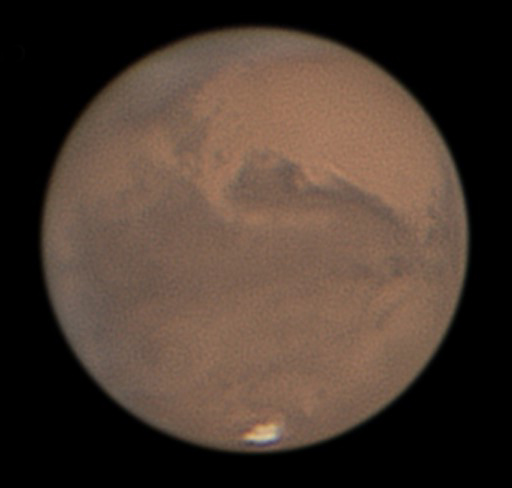

大接近の夜 2020 火星大接近 10月6日 ! 次回は2033年

晴れてくれました! 明日からは秋雨前線+台風14号の影響で、週末まで曇りや雨なので、大接近の様子が見れてよかった!

10/6 光度-2.6 17:51出 視直径22.6"

10/5 光度-2.5 17:56出 視直径22.6"

10/2 光度-2.5 18:11出 視直径22.5"

9/26 光度-2.4 18:40出 視直径22.1"

9/25 光度-2.4 18:44出 視直径22.1"

9/21 光度-2.3 19:03出 視直径21.7"

9/19 光度-2.2 19:11出 視直径21.4"

9/15 光度-2.2 19:29出 視直径20.9"

今年ほどの接近は、次回は2033年

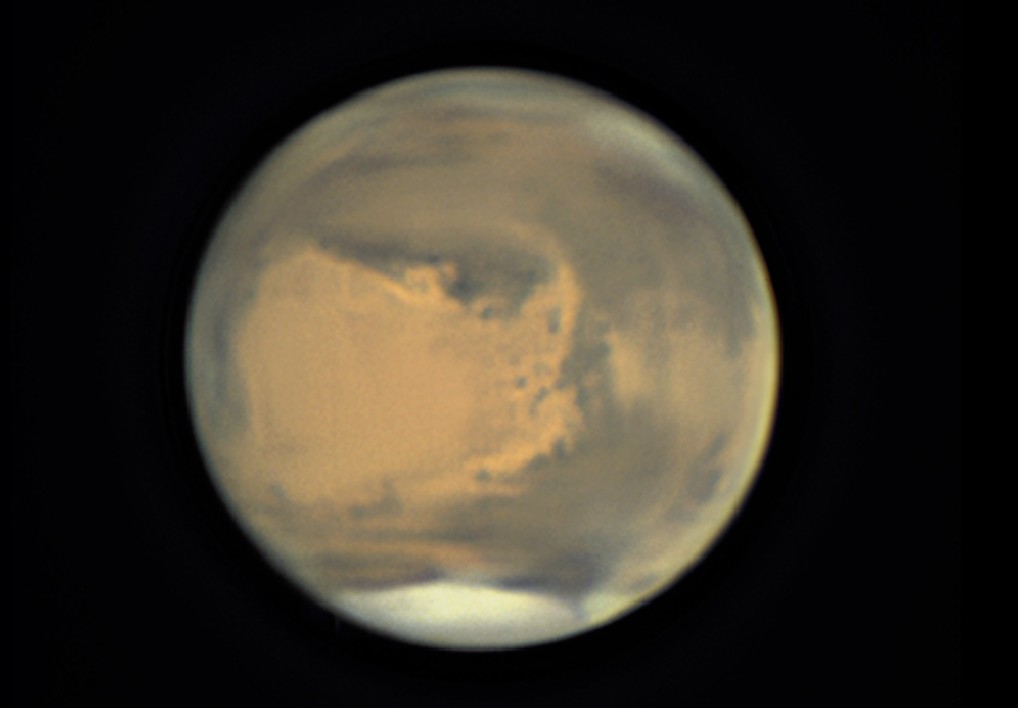

(8/20更新) 光度-1.5 21:04 出 視直径17.1"

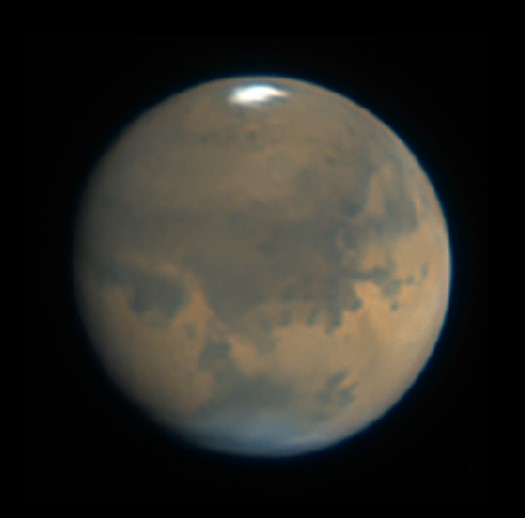

8月15日 23時過ぎ FC-100DL で観望

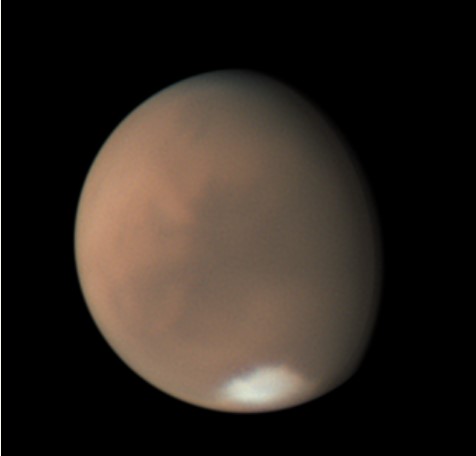

シーイングが大変よいので、極冠や模様がFC-100DLの300倍でクッキリ美しく見えていました。

「Mars Week 3」火星観測証をゲットしよう

今から15年前の2003年、同じく大接近の2018年に続く「火星観測週間(Mars Week)」第三弾「Mars Week 3」が実施されます。前回同様、観測時間、そこから導いた火星までの距離を記した「火星観測証」が、今回の大接近においても同様に発行されます。

明け方に南中

(8/2更新) 火星は22時過ぎに昇ってきて、4時頃南中になります。視直径14.6" 、123倍で月の大きさに見えます。

準大接近始まる

火星は真夜中0時には東の空に昇ってきています。明るさは-1.0等級で、都会の空でもはっきり確認できます。

今年10月6日にうお座で準大接近となる火星は、現在うお座にいます。次の同等の接近は、13年後の2033年7月5日の準大接近となりますので、ぜひ天体望遠鏡で見ておきたいものです。

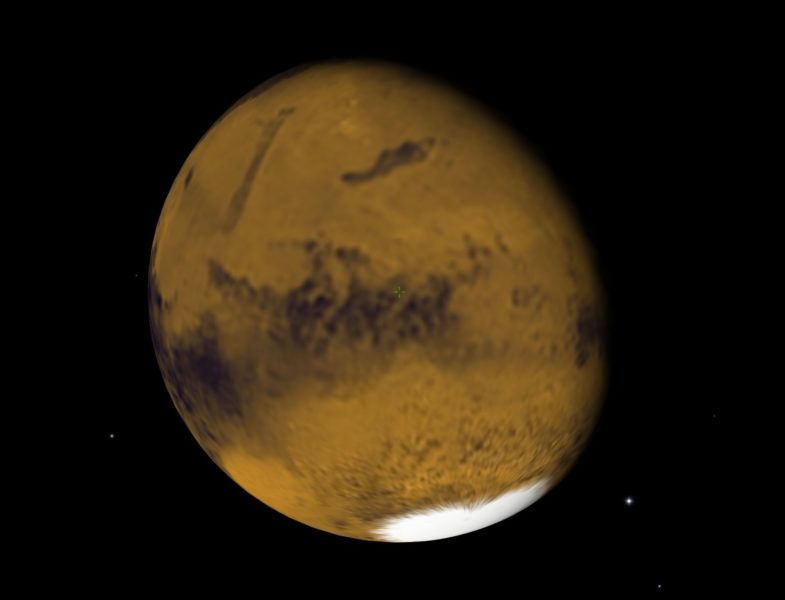

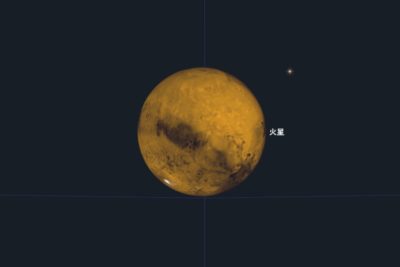

ステラナビゲータで今年の最接近時の火星を表示してみました。今回は白い極冠が小さい姿が見えるようです。南中高度は、2018年の大接近では30度でしたが、今年は60度となりますので高度の条件は良さそうです。ただし、天体望遠鏡で火星を見る場合、火星自体が木星や土星と比較すると小さいため、できるだけ倍率を上げる必要があります。2003年の大接近の直後の9月9月に、火星と月との接近が起こりました。その時の写真が次のものです(月の下方にポチッと見える赤い点が火星)。月と比べると、火星は大接近でこの大きさですから、地球から見える火星の大きさがイメージできると思います。

天体望遠鏡で高倍率で火星を見る場合、地球を取り巻く大気層が影響を与えます。ちょうど、水面下の石を見るのと同じで、水面がガラス面のように穏やかであれば石は詳細までよく見えますが、水面が風や流れで乱れていると石は存在くらいしかわかりません。望遠鏡で天体観測をする上で、気流が良いとか悪いとか、シンチレーションが大きい・小さいとか、シーイングが良い・悪いといった表現が頻繁に出て来ます。私たちの頭の上にある空気の層は常に流れていて、高倍率の望遠鏡にとってはまさにさざ波の立った水面下を見るようなものです。よって、高倍率で星を観測しようとするときは、できるだけ気流の流れの穏やかな時を狙って観測することになります。逆に気流の悪いときは、どんなに性能の良い望遠鏡でも高倍率では全く良く見えません。そんなこともあって、世界の巨大望遠鏡は空気の薄い4000m級の山頂に建設されるわけです。日本本土は、残念ながら世界的に見て、シーイングがあまり良くない地域です。でも、シーイングの良い時期はあります。その時期は、5月から梅雨入りまでの大型の高気圧に覆われる時期、梅雨明けから秋雨までに夏の太平洋高気圧に覆われる時期、真冬に寒波にすっぽり覆われ冷え込みが厳しい時期(北海道のみ)、で、結構チャンスは少ないのです。そのシーイングが良い時期以外は、一晩のうちでもシーイングが良い時間に遭遇するのを待つしかありません。天体望遠鏡が使用できる倍率は、天体望遠鏡のレンズの直径(口径)のmm値の2~2.5倍と一般に言われています。となると、口径が大きい望遠鏡が適していることになりそうですが、口径が大きいほど地球を取り巻く大気層の影響を大きく受けるようになります。私の経験では、日本のシーイングの程度では、口径10~15cmの天体望遠鏡が一番コンスタントに望遠鏡の能力を発揮できると思います。