目次

冬至は日没が一番早い日ではない 一番日没が早いのは、12月6日頃

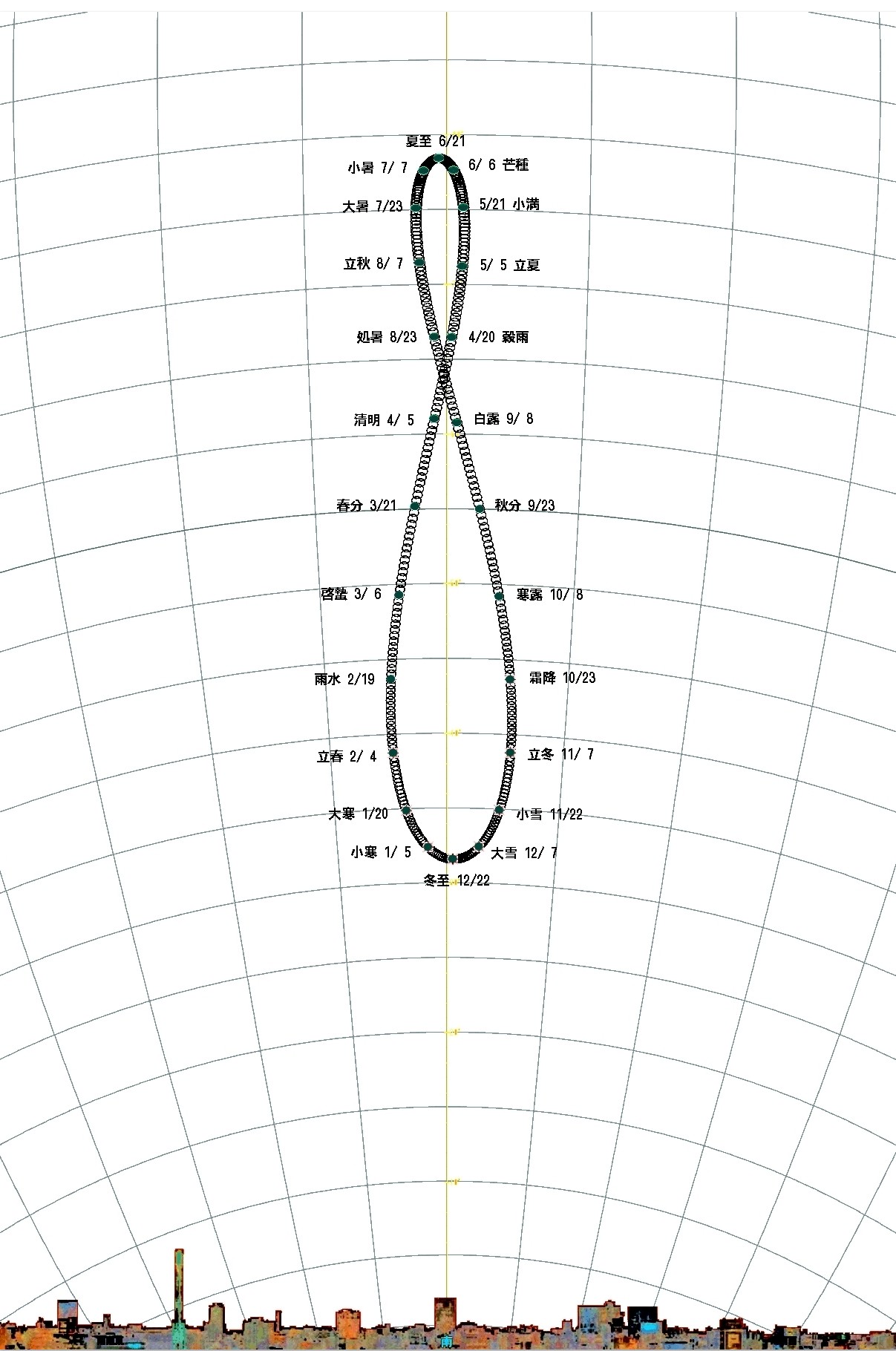

太陽の1年間の動き アナレンマと二十四節気

太陽を地上の同一場所から同一時刻に1年間観測すると太陽が天球上に8の字を描いて運動します。この形をアナレンマといい、正午のアナレンマに二十四節気の位置を示しました。同一時刻でも、秋の太陽は数度ですが西側に寄っているので、"つるべ落とし" のように早く日没となるのです。

冬至祭「ユール(Yule)」

古代ヨーロッパでは「ユール(Yule)」という冬至祭が、12日間に渡って行われていました。ユールは、言わば太陽の「死と復活」のお祭りでした。

キリスト教が生まれたばかりの頃は、キリストの誕生の日よりも復活の日が重要視されていました。キリストの誕生日は定かではありません。現在の12月25日に定められたのは、コンスタンティヌス帝統治下(4世紀半ば)のローマの時代と言われています。

当時のローマは、キリスト教ではなく異教徒が大きな力を持っていて、ほぼ冬至の日にあたる12月25日を、太陽神を祭る祝祭日としていました。異教徒との対立なく、キリスト教が浸透して欲しいという、コンスタンティヌス帝と教会の思いから12月25日がキリストの誕生日に選ばれたということです。

きっと、太陽の復活にキリストの誕生を結びつけたのでしょう。北欧では、今でも、クリスマスをユールと呼ぶ国々があるそうです。

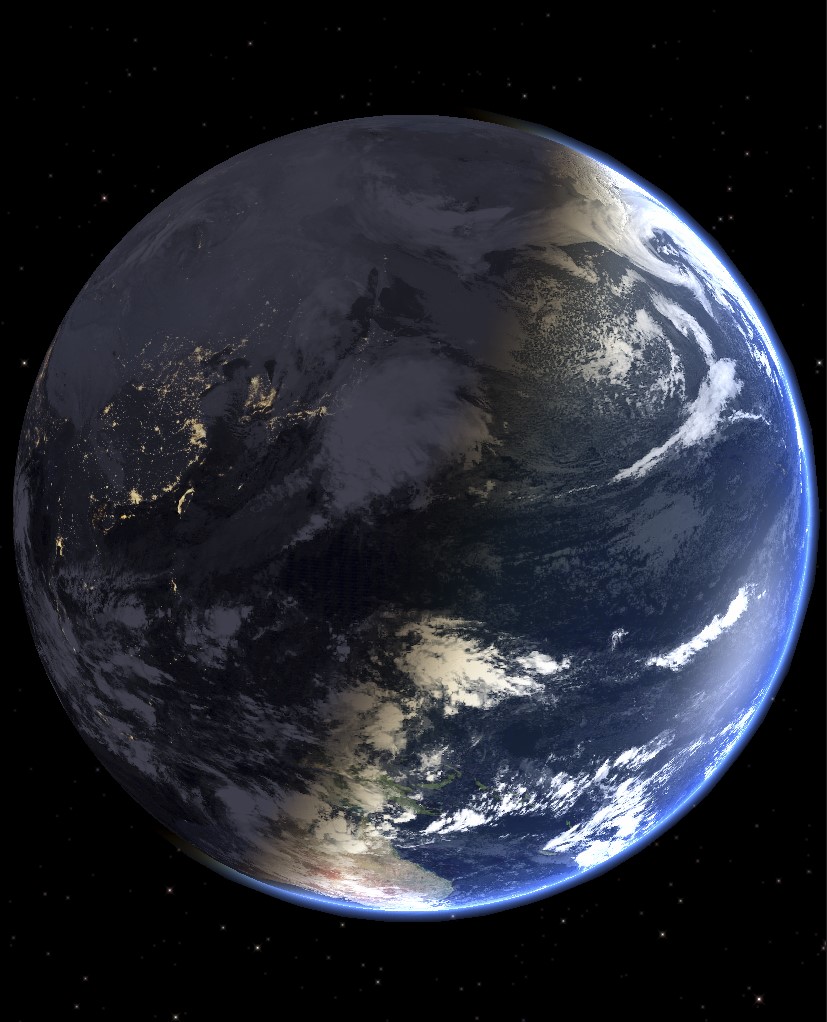

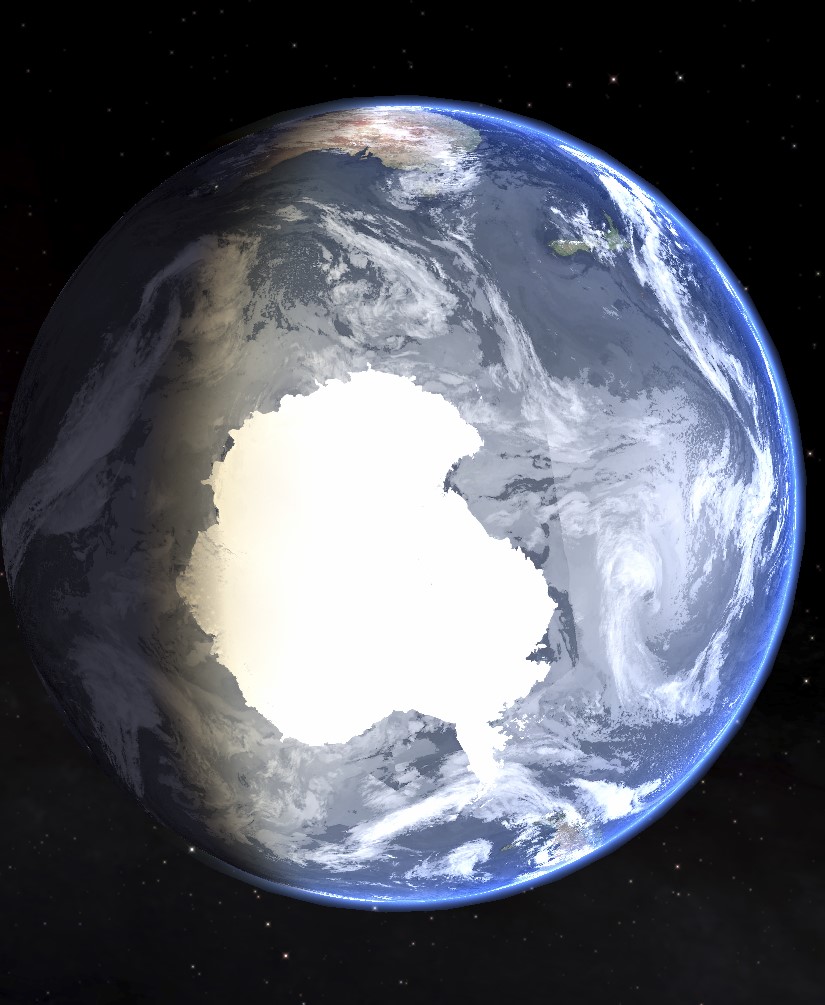

北極は極夜、南極は白夜

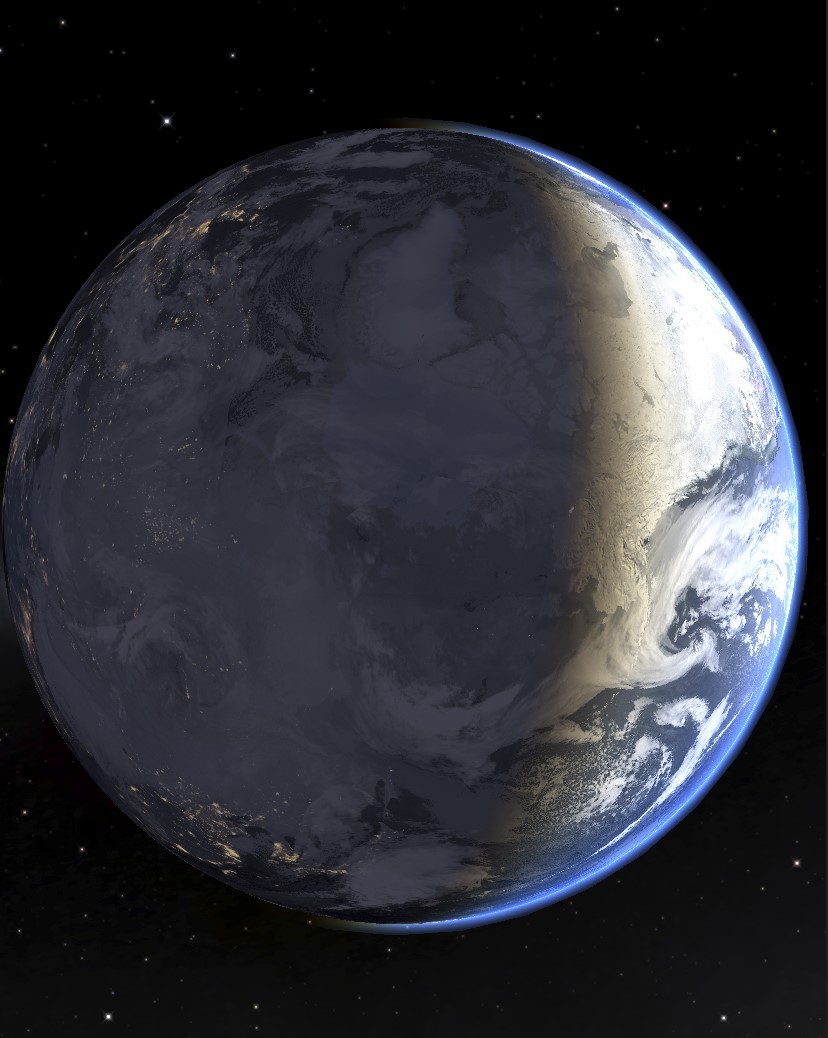

赤道上空から見た地球

太陽の反対側には、オリオン座の三ツ星が見えています。

夜明け前の日本付近

南東側から夜が明けます。

北極は終日 夜

南極は終日 昼

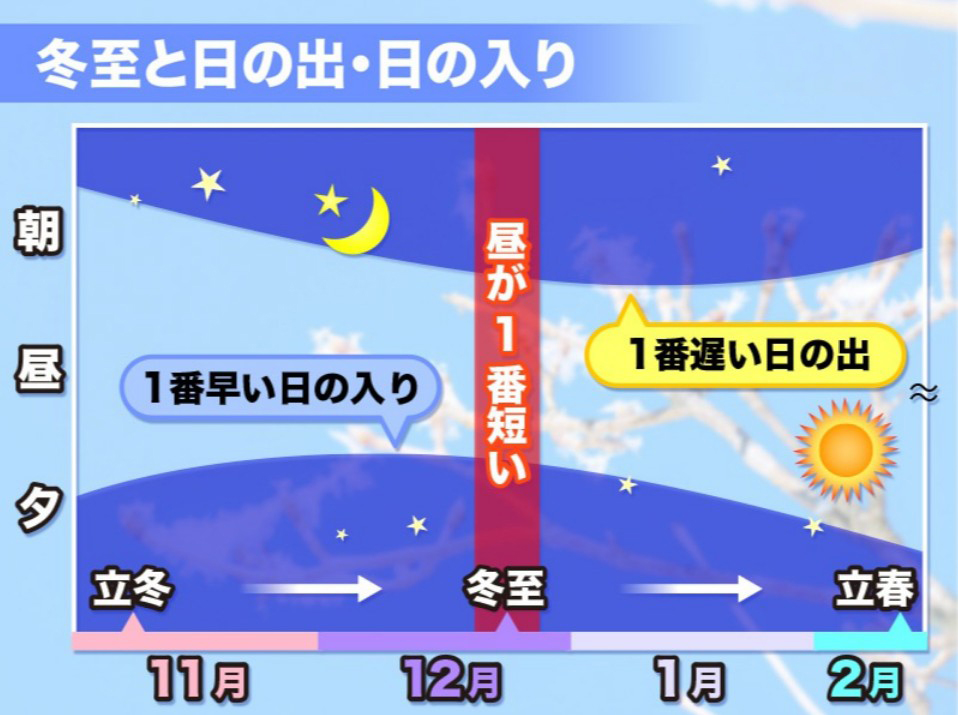

冬至は日没が一番早い日ではない 一番日没が早いのは、12月6日頃

冬至は一年で一番昼が短くなる日ではありますが、日没が一番早い日ではないのは、日常生活でなんとなく感じている人はいると思いますが、理由はご存じでしたでしょうか?

日本の場合、東経135度の地であれば、毎日、南中時刻は12:00のはずだが・・・

太陽は星座を形づくる星々の間を東へ東へと1日に約1度移動し、1年で星座の間を一回りします。この、東に向かって移動する速さが1年中まったく変化しなければ、南中時刻は毎日同じ時刻になります。しかし実際には、太陽の移動する速さはわずかですが変動していて、速く動く時期と遅く動く時期があるために、南中時刻も日によって変わるのです。なぜ太陽の東に移動する速さが変化するのでしょうか。それには大きく2つの理由があります。

- 地球が太陽のまわりを回る軌道が完全な円ではなく楕円のため、太陽に近いときには速く動き、太陽から遠いときには動きが遅くなります。そのために、地球から見た太陽の動きの速さも、それにしたがって変動する。

- 太陽は、夏には北寄りに移動し、冬には南寄りに移動します。太陽が動く速さが一定だったとしても、この南北への移動が大きいとき(春分・秋分前後)にはその分東への移動量は小さくなり、南北への移動が小さいとき(夏至・冬至前後)には東への移動量が大きくなります。

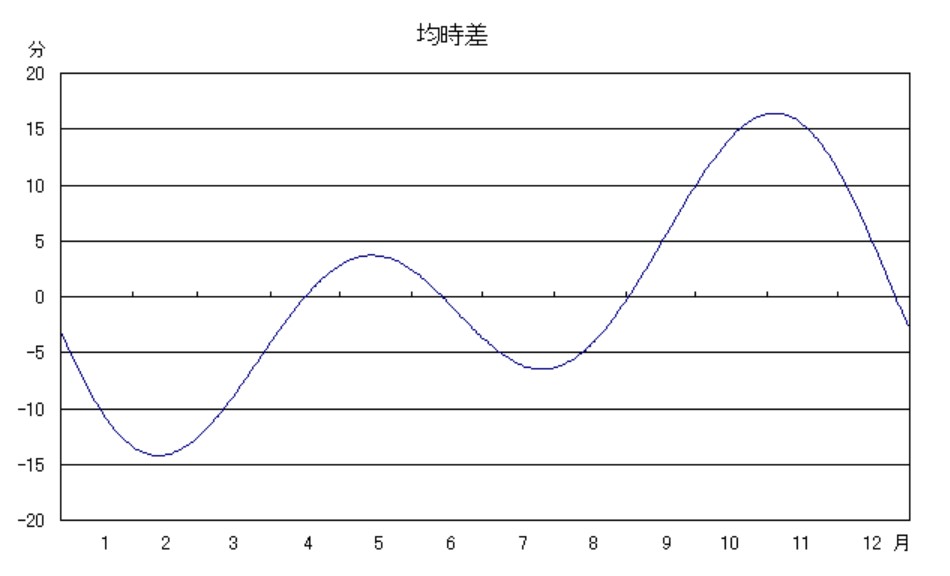

そこで、太陽の速さの変動をならした平均の長さを「1日の長さ」と定義して使っています。天文学では、実際に見えている太陽とは別に、いつでも同じ速さで移動する仮想の太陽を考え、これを「平均太陽」と呼び、実際に見えている太陽のことを「視太陽」と呼びます。「視太陽」と「平均太陽」との位置の差を時間に換算したものを「均時差」と呼びます。

均時差が「0」だとすると、「日の入時刻 = 南中時刻 + (昼の時間 / 2) 」ですが、均時差を考慮すると、「日の入時刻 = 南中時刻 + (昼の時間 / 2) - 均時差 」 となります。

12月 6日の場合 日の入り時刻 = 12時 + 9時間28分/2 - 8.981 = 12時 + 4時間44分 - 9分 = 16時35分

12月21日の場合 日の入り時刻 = 12時 + 9時間22分/2 - 1.905 = 12時 + 4時間41分 - 2分 = 16時39分

日の出・日の入り時刻の年間推移

| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼間の長さ | 二十四節気 |

|---|---|---|---|---|

| 1/5 | 7:00:44 | 16:28:32 | 9:27:48 | |

| 3/17 | 5:47:19 | 17:48:26 | 12:01:07 | |

| 3/20 | 5:42:30 | 17:51:29 | 12:08:59 | 春分 |

| 6/14 | 4:10:58 | 19:08:50 | 14:57:52 | |

| 6/21 | 4:11:49 | 19:11:01 | 14:59:12 | 夏至 |

| 6/28 | 4:14:05 | 19:11:43 | 14:57:38 | |

| 9/22 | 5:27:22 | 17:37:05 | 12:09:43 | 秋分 |

| 9/26 | 5:31:09 | 17:30:32 | 11:59:23 | |

| 12/7 | 6:47:09 | 16:15:04 | 9:27:55 | |

| 12/21 | 6:57:01 | 16:18:29 | 9:21:28 | 冬至 |

国立天文台の暦計算室というサイトを参照しています。

⇒ 暦計算室の「日の出日の入り時間」はこちら