目次

日本の寒極はどこか

公式記録では

日本の最低気温といえば、1902年1月25日に旭川で記録した-41.0度となっていますが、これは気象庁が測定した公式記録です。明治期の旭川では、朝スズメが凍って落ちていることもあったそうです。だだ、旭川も都市化の影響で、1954年1月24日に-30.0度を観測して以降は、-30度まで下がることはなくなりました。大寒冬であった、1977年と1978年でも、1977年1月29日に-29.0度、1978年2月17日に-29.0度の観測でした。

気象庁からの委託測定の記録では

この公式記録以外には参考記録があり、気象庁から委託されて測定された記録となります。参考記録では、①美深 1937年1月27日-41.5度, ②幌加内町母子里1978年2月17日 -41.2度, ③幌加内町母子里1977年1月29日 -40.8度, ➃幌加内町母子里 1978年2月24日-40.2度, ⑤朱鞠内1978年2月17日 -40.0度, 富良野も明治期に-40.0度を記録しています。このように、都市化による人口熱の放出が無かった、昔の北海道の冷え込んだ朝の寒さは、現在の寒さとは比較にならないものです。

札幌を例にとると、1929年2月1日 -28.5度 を記録していますが、1954年1月24日に-20.9度を記録して以来、-20度以下にならなくなり、一番下がったのは1978年2月17日の-19.4度でした。1977年や1978年のような大寒冬の冬は、最近はほぼ現れなくなり、最近では唯一2001年くらいで、その後は暖冬ばかりです。1977年の冬は、札幌で1976年12月27日からずっと真冬日が続き、1977年1月26日と2月3日に+0.3度と一休みした後、再び2月18日まで真冬日が続きました。この期間、全くアスファルト路面が現れなかったことを記憶しています。1978年の冬は、札幌で1978年1月26日から2月一杯まで連日の冷え込みとなりました。

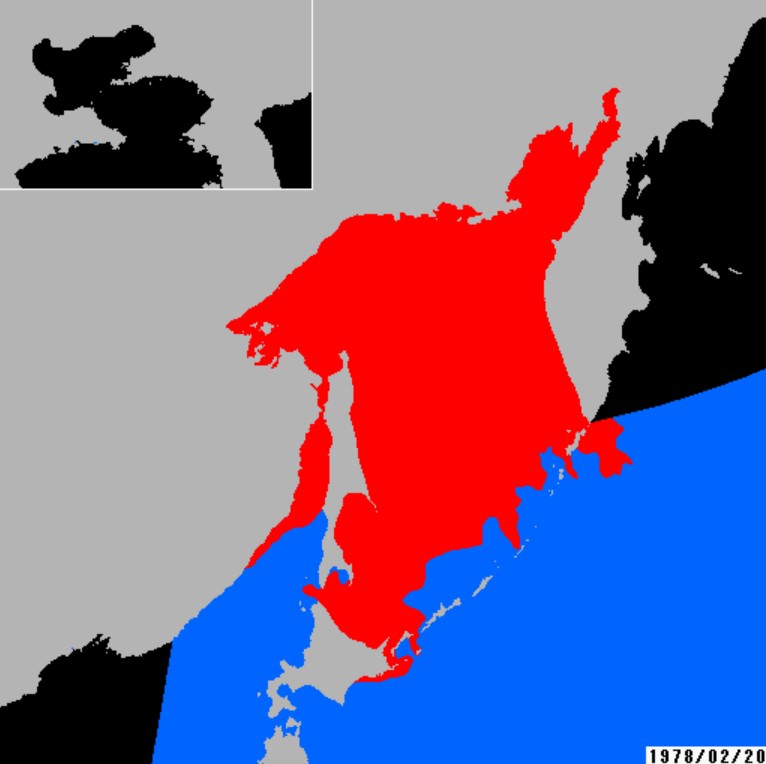

1978年の冬は、オホーツク海の海氷面積が史上最大となり、オホーツク海のほぼ全面が流氷に覆われました。

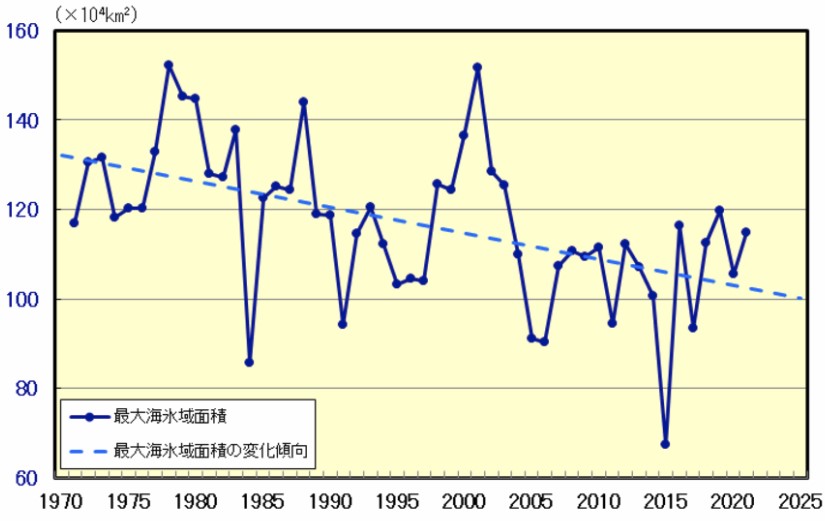

オホーツク海の海氷は年々減少しています。

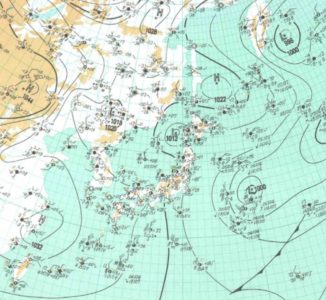

天気図上でも、オホーツク海に冬としては異例の高気圧が形成されました。流氷によりシベリアと陸続きのようになったため、この高気圧が北海道に非常に冷たい空気を供給し、大変な冷え込みとなりました。1978年2月17日の朝、-36.3度まで冷え込んだ名寄では、朝起きたら掛け布団が霜で真っ白だったそうです。

近年の母子里

2020年2月9日に、-36.9度を観測しています。まだまだ、日本の寒極の地位は健在です。

母子里に一番近いアメダス地点は朱鞠内

真冬日の連続記録(真冬日とは1日の最高気温が0度未満の日)

(1979年以降)

1位 79日連続(1984年12月23日~1985年3月10日)

2位 72日連続(1981年12月30日~1982年3月11日)、(2021年12月16日~2022年2月25日)

3位 71日連続(2006年12月06日~2007年2月14日)

4位 65日連続(1985年12月13日~1986年2月15日)

5位 60日連続(2011年12月16日~2012年2月13日)

(1978年以前 まだアメダスがない)

北見枝幸 92日連続 1944年12月3日~1945年3月4日