5月19日から新しい平年値の使用開始

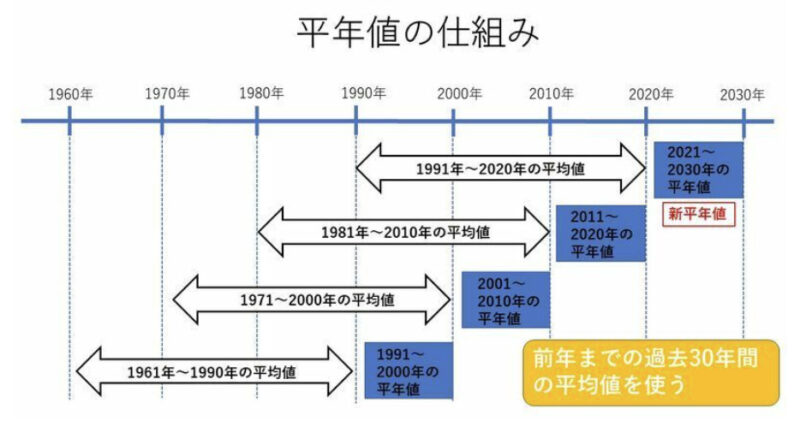

平年値は、その時々の気象(気温、降水量、日照時間等)や天候(冷夏、暖冬、少雨、多雨等)を評価する基準として利用されたり、その地点の気候を表す値として用いられています。西暦年の1の位が1の年から続く30年間の平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新されています。現在は、1981~2010年の観測値による平年値が使用されていますが、今年は平年値を更新する年にあたります。気象庁により1991~2020年の観測値による新しい平年値が作成され、2021年5月19日から、この平年値の使用が開始されます。今回の平年値は2030年まで使われることになります。

新平年値の特徴

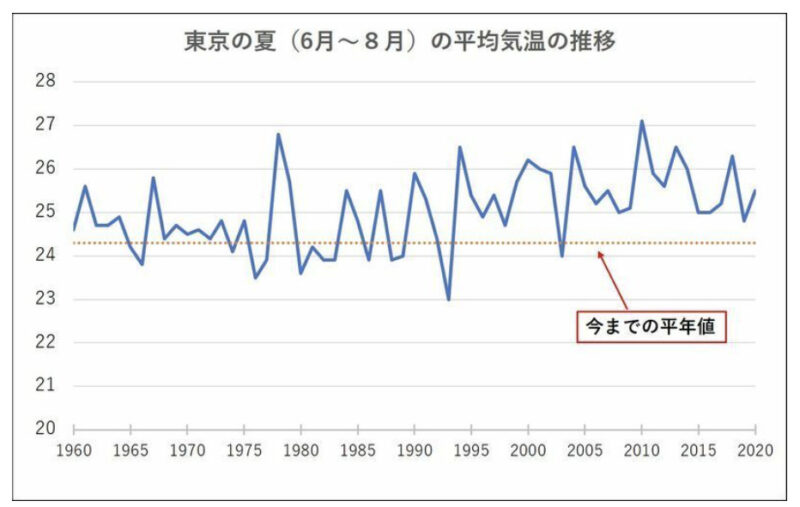

東京の例

2000年以降、平年を大きく上回る年が常態化していました。その理由は、1980年代の気温の低い10年間が加味されていたためです。このため、毎年のように夏は「平年よりかなり高くて猛暑に~」と言われてきました。それが、5月19日から1990年以降を計算した結果を使うことになり、ここ数年の体感に沿うようになります。

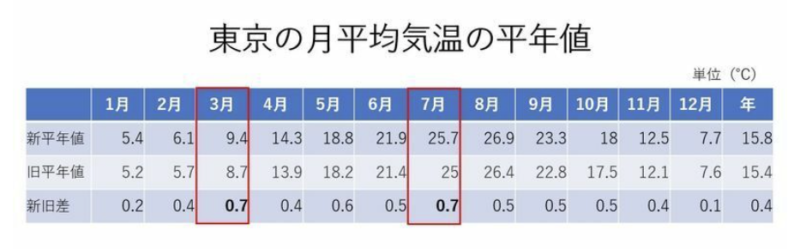

東京の気温の新平年値の例

3月と7月の平年値の新旧差が0.7と最も大きくなっています。春が短くなり季節の進みが早くなっていること、そして夏の厳しい暑さの期間が長くなっていると言えます。また、真夏日(日最高気温30度以上の日)の年間日数は46.4日→51.2日、熱帯夜(日最低気温25度以上の日)に至っては11.3日→17.8日とそれぞれ約6日も増加しています。

これまで「今年の夏は猛暑」とか「冬は暖冬」といった表現がされていましたが、今後はそれが当たり前になり、将来は少々気温が高いくらいでは”平年並み”になります。異常が異常ではなくなる、そんな時代になってきました。

全国的な特徴

- 年平均気温の新平年値は、現平年値よりも全国的に0.1〜0.5℃程度高くなります。

- 降水量は夏の西日本や秋と冬の太平洋側の多くの地点で10%程度多くなります。

- 降雪量は冬の気温上昇の影響の他に、現在の観測測器と比較するための補正の影響も加わり、多くの地点で少なくなります。

- さくらの開花については、新平年値は現平年値とくらべ、ほとんどの気象官署で1〜2日早くなります。

- 風(発生数、日本への接近数・上陸数)や梅雨入り・梅雨明けの時期については、新平年値は現平年値から大きな変化はありません。