目次

世界のカワウソ類の保全のため提唱した記念日

北海道でも見られるラッコも、カワウソ類。日本にはかつてもう1種、ニホンカワウソ(ユーラシアカワウソの亜種)が生息していましたが、絶滅してしまいました。スマトラ島やボルネオ島に生息するコツメカワウソのように、生息地である森や川の自然破壊にさらされ、絶滅の危機にある種も、現在7種に上ります。南米のアマゾンに生息するオオカワウソは、頭から尾まで2mにもなる最大の種ですが、毛皮目当ての乱獲で激減しましたものの、今は保護されています。

カワウソに必要な環境

カワウソは、1日に魚など大量に食料を採取するために魚影の少ない渓流や深度の深い湖で生活することが出来ません。また、身を隠すことが出来ない3面護岸の川や四季を通して水量が一定でない川も敬遠します。食餌となる魚が豊富で葦や岩で身を隠すことが出来る場所で生活をしています。海岸沿いでは、真水の流れ込みや身を潜めながら上陸できる場所を中心にして活動します。1日で体重の約1割の食べ物を必要とします。それは成獣のオスで約1.5kg、メスでも1.0kgの獲物を必要とし、鮎であれば毎日10~15匹食べる必要があります。

日本最後の清流と呼ばれている 四万十川ですが

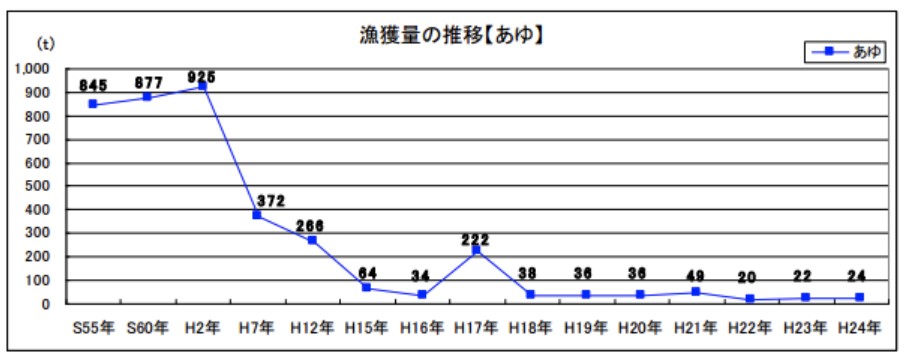

かつて1960-80年代、高知県の漁獲量は日本トップクラスで、その中でも四万十川は全国一位の漁獲量を誇っていました。70年代は1,500t、80年代以降は1,000tを誇った四万十川の漁獲量は、90年代なかば以降は400tを切ります。現在は50t以下に落ち込んでいます。このアユの漁獲量をみただけでも、大食漢のカワウソをとても支えられなくなっていたことが想像できます。

ニホンカワウソが最後に確認された1979年の新荘川 (S54年)ですが、少なくなった魚を求めて、新荘川にたどり着いたのでしょうね。

四万十川は もはや アユの棲める川ではない

ダムも無く、一見自然が残された清流にみえますが、川としては相当衰えているのです。原因は、生活排水、産業活動に伴う排水、人工林の手入れ不足による土壌の流出、砂利の減少、魚類や動物の生息環境の悪化などです。そして、平成25年には41.0度を記録し、アユの生存限界を超えた水温となりました。

絶滅の原因

- 寒冷地への出兵する兵士の防寒具として毛皮目的で、生息が分かっていて捕獲しやすいニホンカワウソが大量に乱獲されました

- 戦後の復興・発展のため、環境保護よりも、開発のための自然破壊を行なってきました

- 厳寒のヨーロッパでは富裕層により、カワウソの毛皮も珍重されていました。そこで明治以降に水濡れに強く、防寒性にも優れて毛質が極めて細かいニホンカワウソが高額で取引きされ、激減に拍車をかけました

2017年の対馬で確認されたカワウソ

対馬の河川

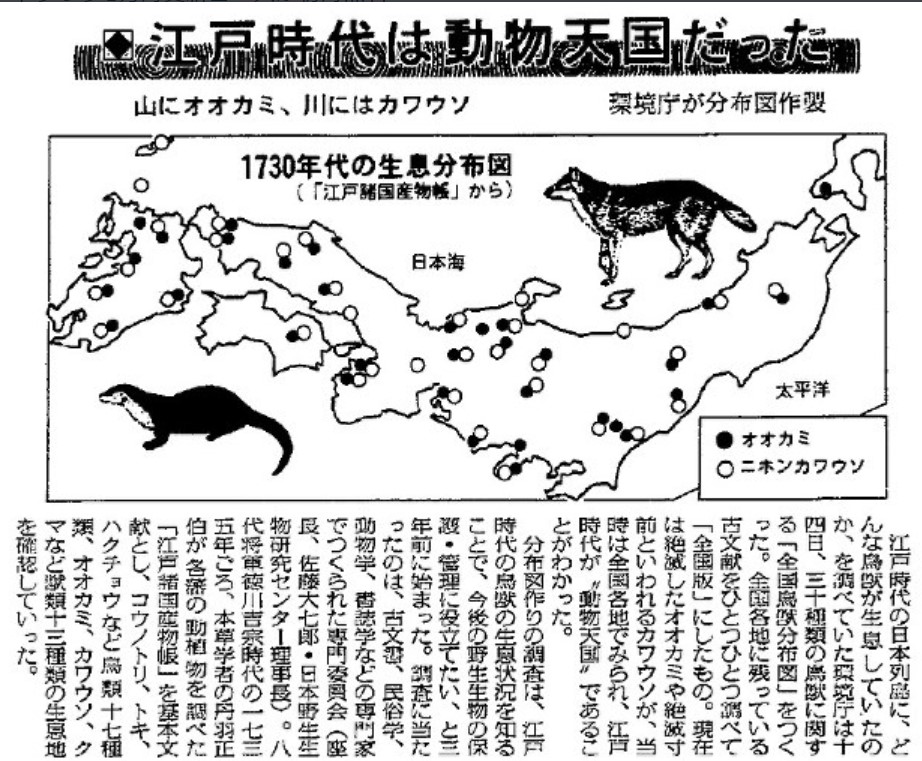

江戸時代は動物天国でした

江戸時代から明治中頃までは、荒川でも姿が見られました。