目次

- 1 水産物の放射性物質調査の結果

- 2 原発処理水の2回目放出開始

- 2.1 処理水ポータルサイト 東京電力

- 2.2 24日午後1時ごろ、海への放出を始めた

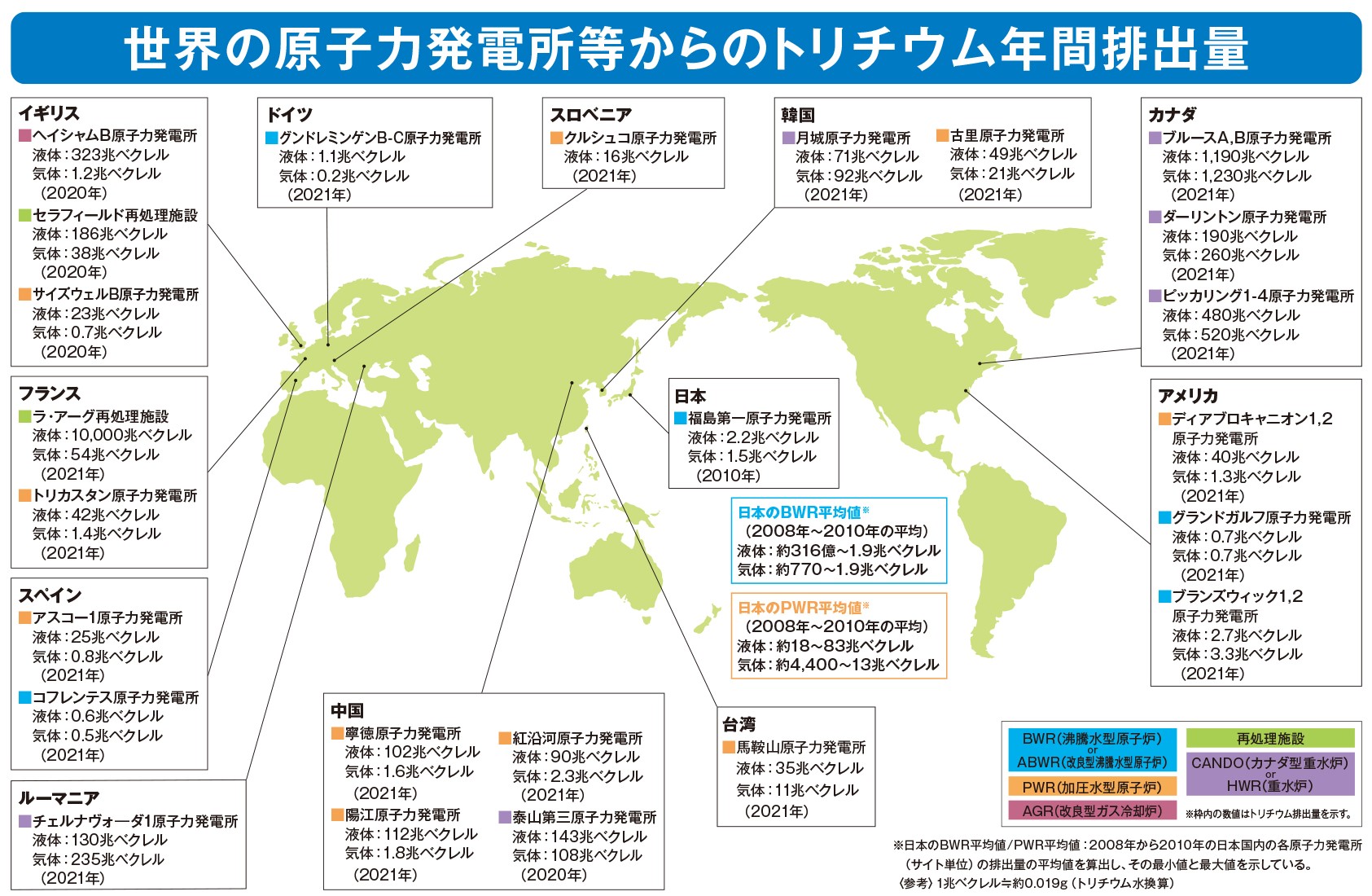

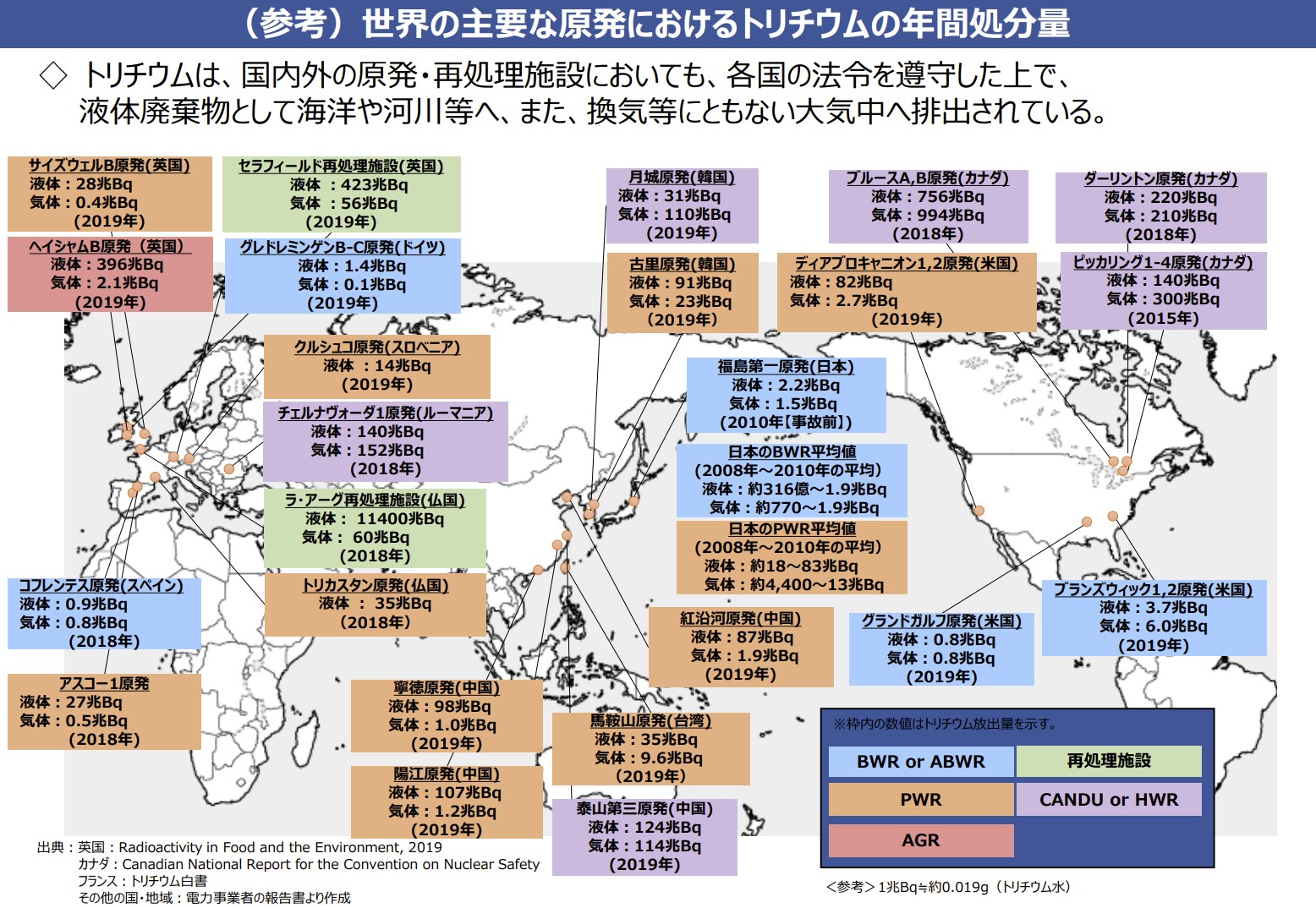

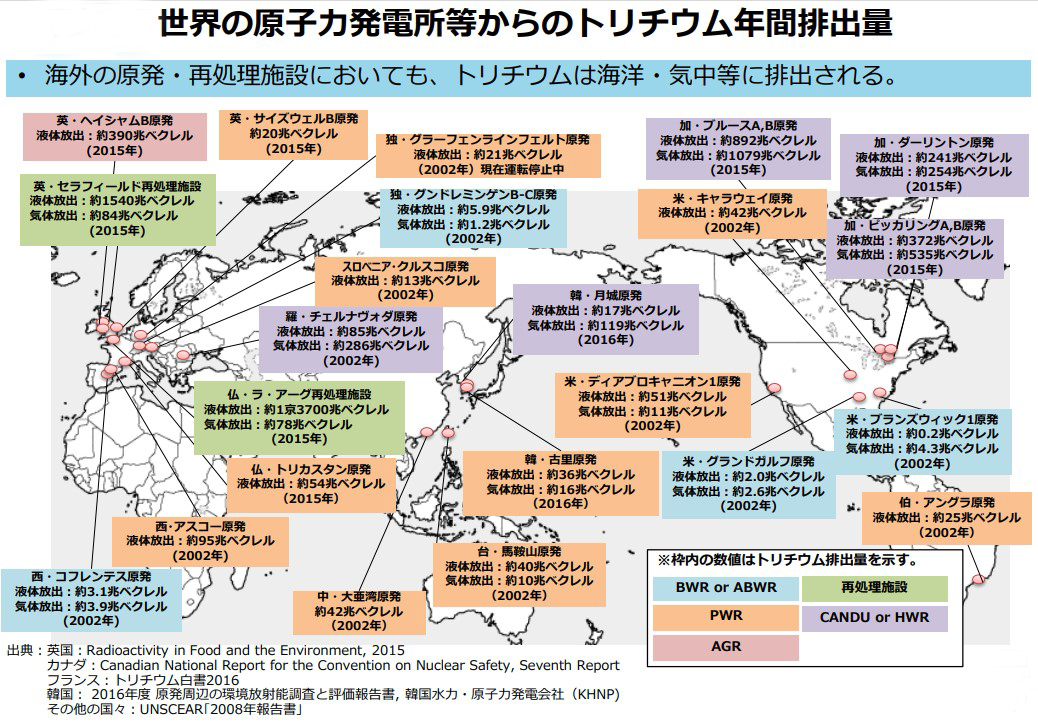

- 2.3 トリチウム水 各国の原子力発電所から海洋・河川・大気中へ放出の現状

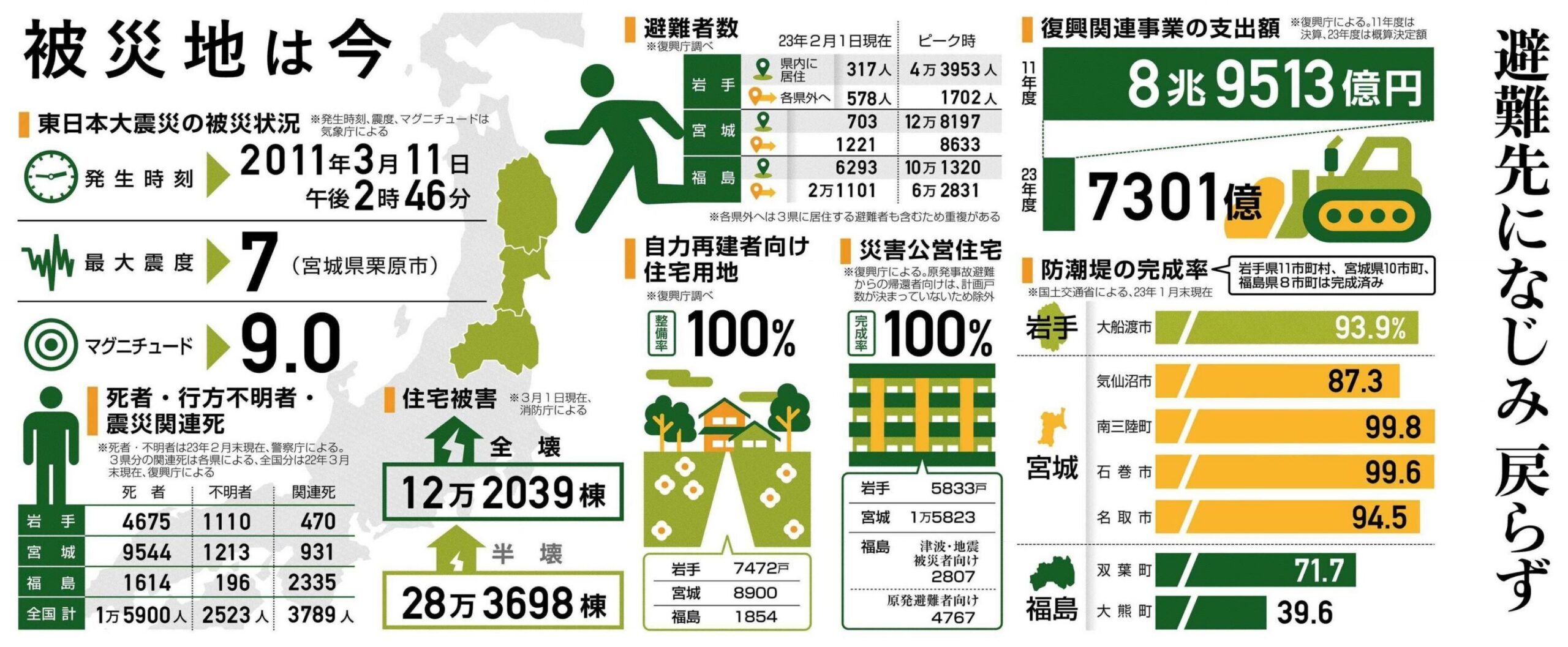

- 2.4 被災地の今

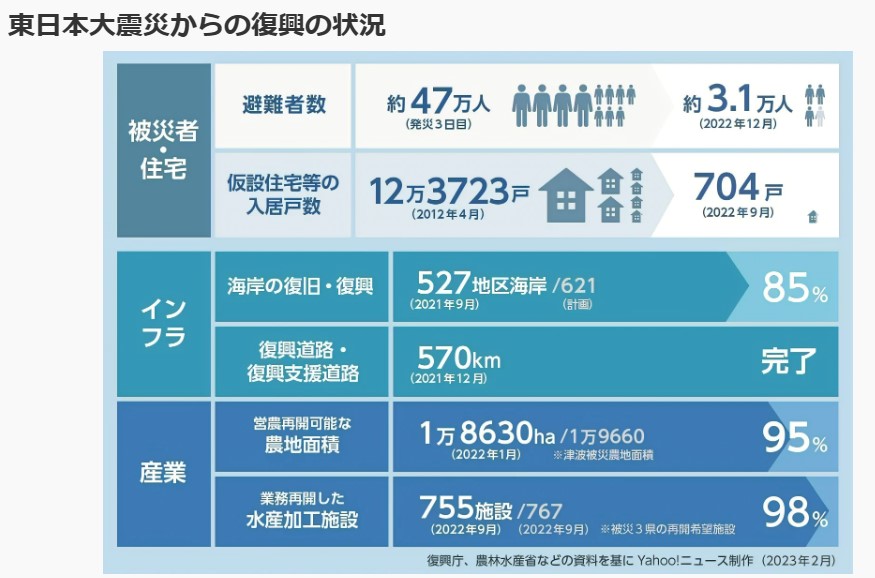

- 2.5 燃料デブリ取り出し 遅延に次ぐ遅延

- 2.6 震災でダム決壊

- 2.7 東日本大震災からの復興の状況

- 2.8 廃炉見えぬ終着

- 2.9 福島原子力発電所 トリチウムを含む処理水の海洋放出

- 2.10 トリチウム放出の現状

- 2.11 東京電力福島第1原発にたまり続ける放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出

- 2.12 原発事故前の県内の空間放射線量 (2010年(平成22年度)放射線レベル調査)

- 2.13 2011年3月 放射能漏れ事故以降の 放射線レベルの推移

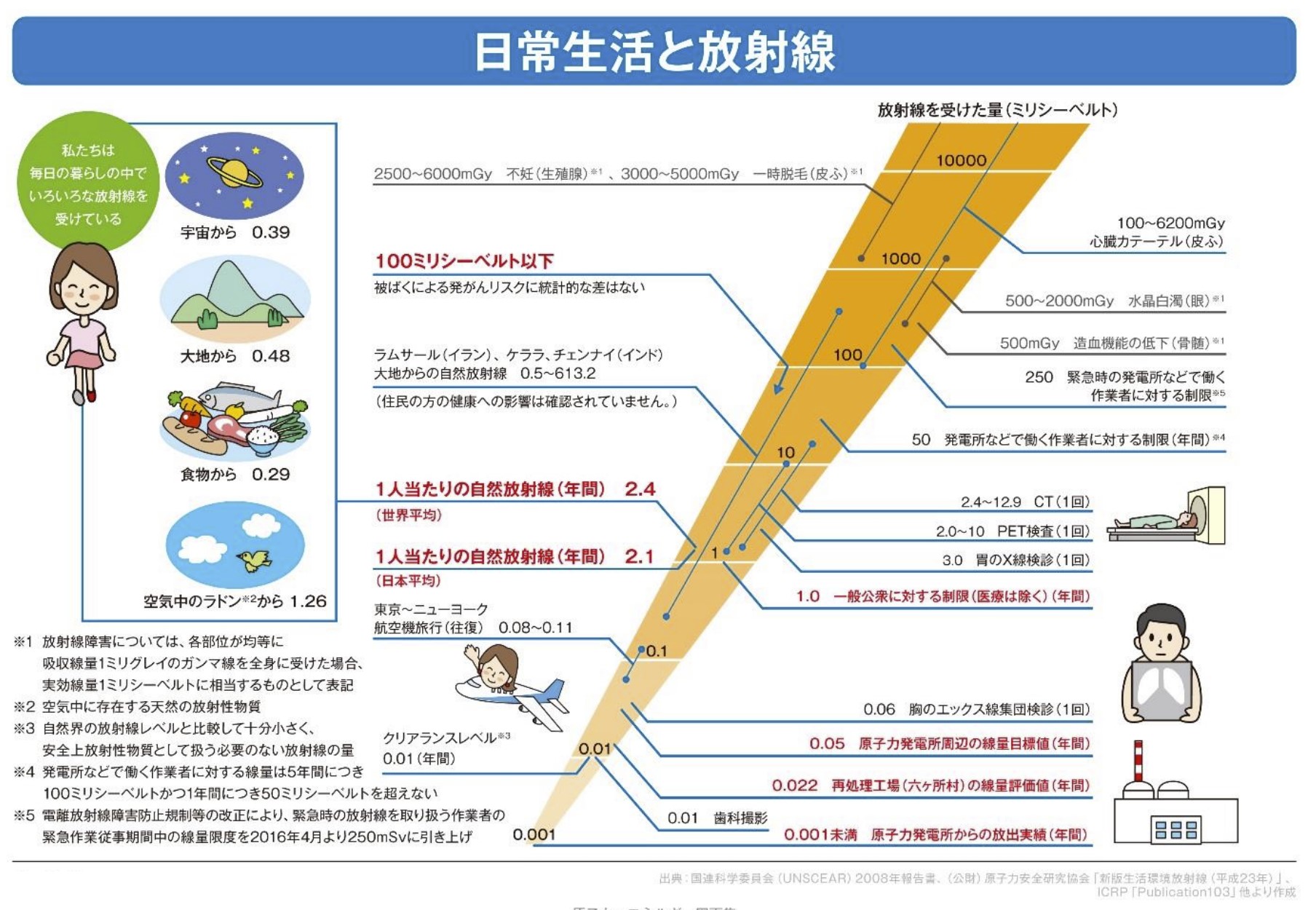

トリチウムの性質と健康への影響

トリチウムは水のように全身に分布し、約10日で取り込まれた量の半分が自然に排せつされます。

仮に1リットル当たり5000ベクレルのトリチウム水を1リットル、1年間毎日飲み続けた場合、内部被ばく線量は0.09ミリシーベルト(90マイクロシーベルト)程度となりますが、これは胸のレントゲン写真を1枚撮影した程度の被ばく量であり、健康への影響はありません。

氚像水一样分布在全身,10天左右摄入的一半会自然排出体外。 如果你每天喝1升每升5000贝克勒尔的氚化水,持续一年,你的内照射剂量约为0.09毫西弗(90微西弗),相当于拍一次胸部X光,辐射量为低至100%,且对健康无影响。

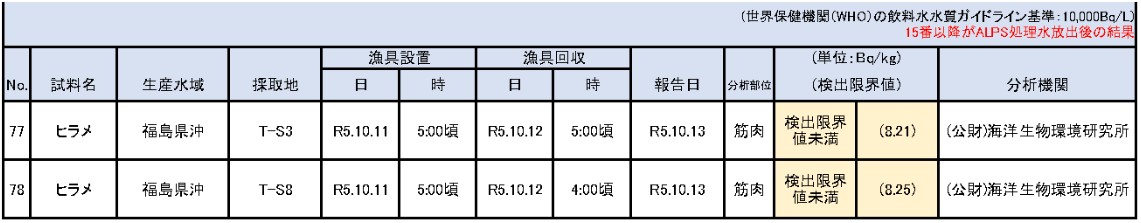

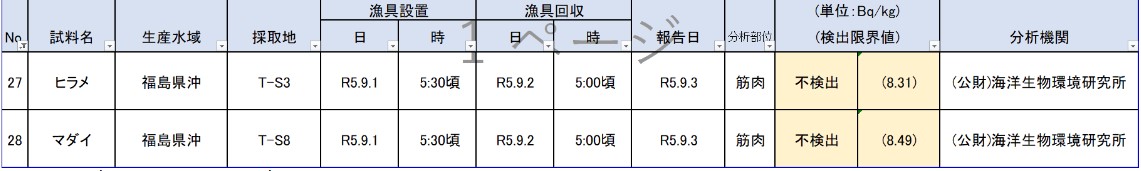

水産物中のトリチウム分析結果 水産庁

水産物の放射性物質調査の結果

原発処理水の2回目放出開始

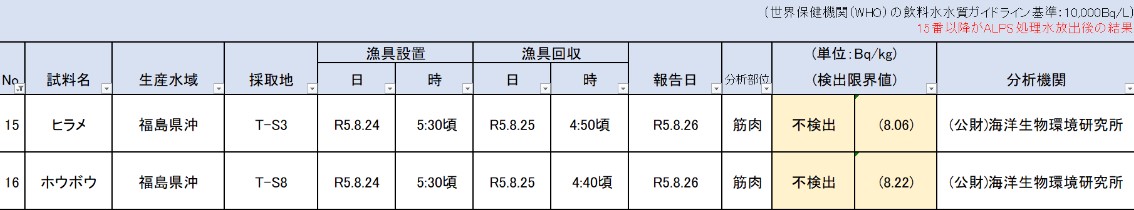

<10月13日迅速分析結果>

<9月3日迅速分析結果>

<9月1日迅速分析結果>

<8月28日迅速分析結果>

<8月26日迅速分析結果>

処理水ポータルサイト 東京電力

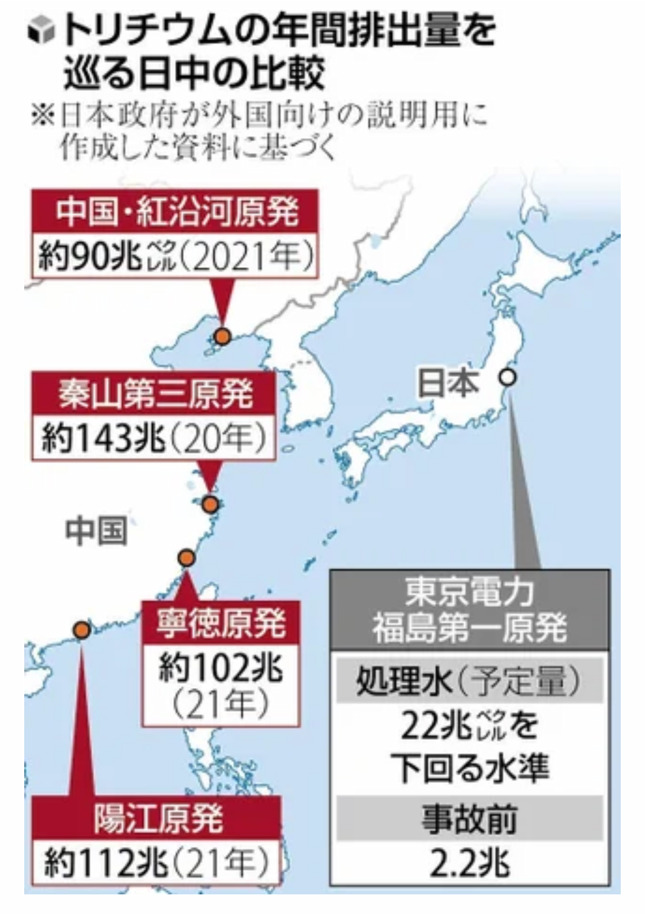

トリチウム年間排出量

24日午後1時ごろ、海への放出を始めた

放出の完了には30年程度という長期間が見込まれています。

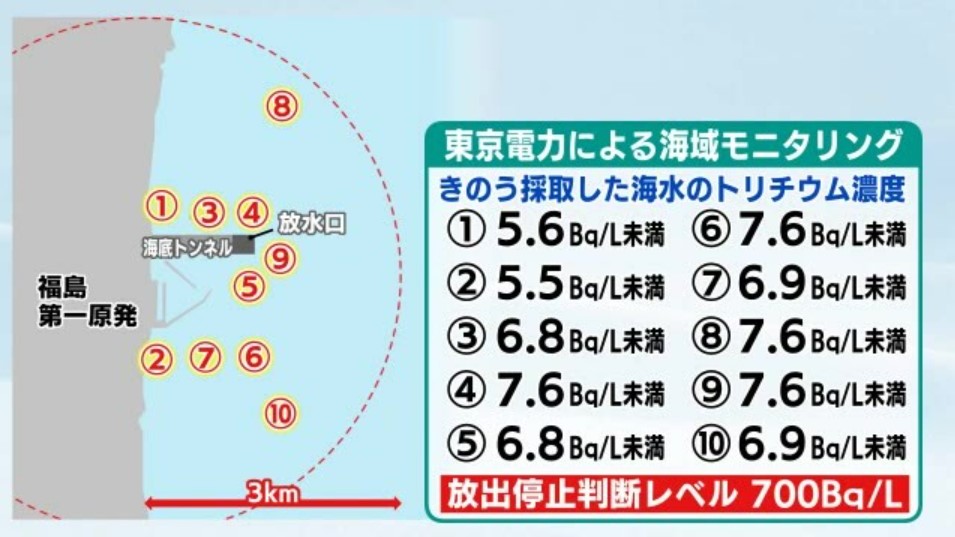

大量の海水と混ぜ合わせた処理水を「立て坑」と呼ばれる設備にため、トリチウムの濃度を確認

分析の結果、トリチウムの濃度は、1リットルあたり43から63ベクレル、と想定どおり薄められていることを確認。

- 国の基準の6万ベクレルを大きく下回り

- 放出の基準として自主的に設けた1500ベクレルも下回っていた

トリチウム水 各国の原子力発電所から海洋・河川・大気中へ放出の現状

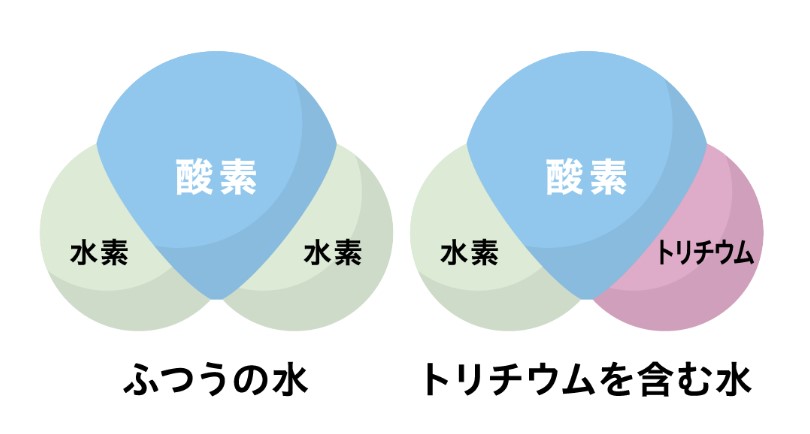

トリチウムを含む水だけを取り除くことはできないのか?

トリチウムは単独ではなく、多くの場合酸素と結びついて「水」として存在しています。普通の水素で構成された水も、トリチウムで構成された水も、化学的にはどちらも同じ水です。

水に溶けたり、混ざったりしているトリチウム以外の放射性物質は、ろ過したり吸着して取り除くことができますが、トリチウムは水として存在しているため、それらの方法では取り除けません。

国内の原子力・放射線施設からは、ごく微量のトリチウムを含む排水が、国などが定めた排出基準を守った上で海洋や下水に放出されています。フランスやアメリカ、中国・韓国など海外でも同じように海洋などへの放出が行われています。

原子力発電所の場合、国が定めたトリチウムの排出基準は排水1リットル当たり6万ベクレル。排水はすぐに海水と混ざり、この値はさらに低下します。

天然に存在するトリチウムも、原子力発電所で発生するトリチウムも原子としては同じ

天然か人工かで区別して心配する必要はありません。

(1)トリチウムとは

〇トリチウムは水素の放射性同位体であり、地球上のどこにでも存在します。トリチウムは、最大エネルギー18.6keV、平均エネルギー5.7keV の非常に弱いベータ線を放出する半減期が約 12 年の放射性物質です。

〇トリチウムは、宇宙からの放射線が空気中にある窒素や酸素とぶつかり、日々新たに生成され、地球全体で約 1.3×1018Bq存在すると報告されています※。また、トリチウムは雨水や海水中にも含まれており、濃度は1Bq/L程度です。

(2)原子炉で生成するトリチウムについて

〇トリチウムは、原子力発電所の原子炉の中でも生成されます。原子炉の中におけるトリチウムの生成過程は主に次のとおりであり、PWR(加圧水型原子力発電所)の場合、主な発生源は②です。

① 原子炉の冷却に用いている水にわずかに含まれる重水素が中性子を吸収することで生成します。

② 原子炉の冷却に用いている水に添加しているほう素(B)やリチウム(Li)が中性子を吸収することで生成します。

③ 燃料に用いているウランの核分裂によって生成します。

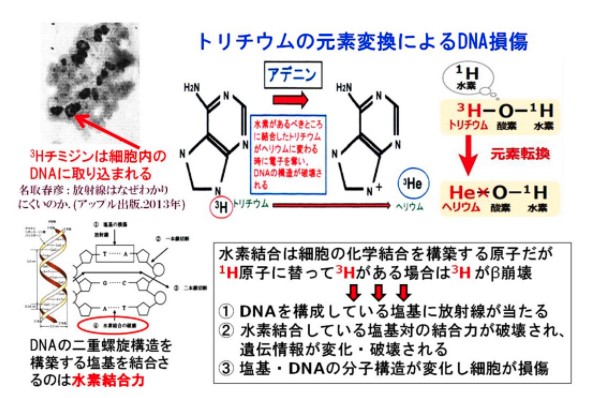

(3)トリチウムの人体影響について

〇トリチウムのベータ線は、空気中を約 5mm、水中を約 0.005mmしか進むことができません。トリチウムから放出されるベータ線を体の外から受けた場合、皮膚の表面で止まってしまうため、人体への影響は非常に小さくなります。また、空気中のトリチウムの呼吸による取込み、または水や食品等に含まれるトリチウムを口から摂取した場合、通常の水と同様に新陳代謝により、体外に排出されるため、人の体に蓄積されることはありません。

〇PWRである泊発電所の場合、1 年間あたりのトリチウム(液体)放出量に基づいて、発電所周辺に住んでいる方々の被ばく線量を評価すると、外部被ばく・内部被ばく合計で年間 0.001mSv より小さい被ばく線量となり、法令で定められた一般公衆の年間の線量限度(1mSv)よりはるかに小さい値になります。

(参考)

〇自然放射線からの被ばく線量は、世界平均で年間 2.4mSv であり、日常生活において自然放射線等による被ばく線量は以下のとおりです。

被災地の今

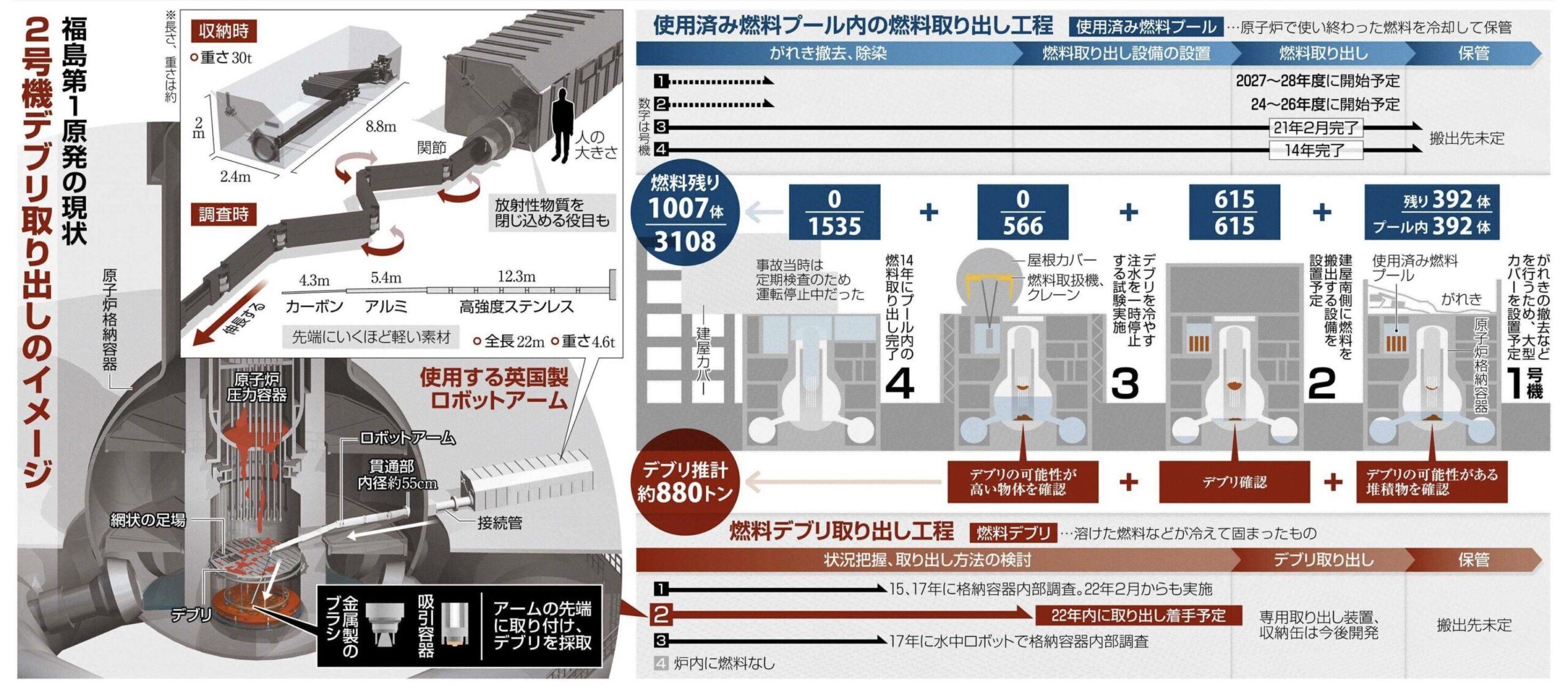

燃料デブリ取り出し 遅延に次ぐ遅延

震災でダム決壊

東日本大震災で福島県須賀川市の藤沼ダムが決壊した記憶を後世に伝えようと、住民有志が被災者の証言などを集めた記録誌「あの日を忘れない~そして語り継ぐ未来へ~」を作成した。3500部を印刷、住民や市内の小中学校、県内自治体などに配布。

東日本大震災からの復興の状況

廃炉見えぬ終着

福島原子力発電所 トリチウムを含む処理水の海洋放出

なぜ政府は安全だというのか

そもそもトリチウム水は、仕方なく放流するものだった。原発によって産まれてしまい、取り除くことができないから。

1.発生するのがβ線だからエネルギーが小さく紙1枚で遮蔽できる

- そもそも体内に入ることを考えていない。大きな問題点は、トリチウム水がどのような害を人間に及ぼすかが実験では不明 --- なぜなら、人間を使ってこのような実験は危険すぎてできないので科学的資料はない

- WHOの発がん性物質の確定 ----- 人間での発癌とその物質を摂取した関係が明らかでないと認定されない。つまり、動物実験だけでは発がん性物質とは認められない

- 個別の調査結果は無視 ----- カナダでは重水炉というトリチウムを多く出すタイプのCANDU原子炉周辺の健康被害について調査さされ、カナダ・ピッカリング原発周辺では、トリチウムによってダウン症の発生率が85%上昇したことが知られている

2.すでに世界中で排出している

すでに「世界中で流しているから平気」という論 --- 薄い毒は責任の所在が明確にならないから平気というもの ⇒ しかし、似た論理で水俣病やイタイイタイ病が起きてしまった

国際核融合実験装置(ITER)の誘致の危険性 トリチウムが燃料

ITERで行われるトリチウムを燃料とする核融合炉は、安全性と環境汚染性から見て、極めて危険なものです。この結果、たとえ実験が成功しても、多量の放射性廃棄物を生み、却ってその公共受容性を否定する結果となる恐れが大きいからです。燃料として装置の中に貯えられる、約2キログラムのトリチウムは、わずか1ミリグラムで致死量とされる猛毒で、200万人の殺傷能力があります。これが酸素と結合して重水となって流れ出すと、周囲に極めて危険な状態を生み出します。ちなみに、このトリチウムのもつ放射線量は、チェルノブイリ原子炉の事故の時のそれに匹敵するものです。反応で発生する中性子は、核融合炉の10倍以上のエネルギーをもち、炉壁や建造物を大きく放射化し、4万トンあまりの放射性廃棄物を生み出します。実験終了後は、放射化された装置と建物はすぐ廃棄することができないため、数百年に亘り、雨ざらしのまま放置され、この結果、周囲に放射化された地下水が浸透し、その面積は、放置された年限に比例して大きくなり、極めて大きな環境汚染を引き起こすのです。

トリチウム放出の現状

東京電力福島第1原発にたまり続ける放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出

世界各地の原発や核処理施設の周辺地域では事故を起こさなくても、稼働させるだけで周辺住民の子供たちを中心に健康被害が報告されています。 その原因の一つはトリチウムと考えられています。

トリチウム【tritium】(記号:T)とは

普通の水素は原子核が陽子1個で軽水素(1H)です。 原子核が陽子1個と中性子1個で質量数が2となっているものが重水素(2H)であり、原子核が陽子1個と中性子2個で質量数が3の水素が三重水素(3H)であり、トリチウム(T)です。このトリチウムは水素の同位体で、化学的性質は普通の水素と同一ですが、β線を放出する放射性物質であることが問題となります。 トリチウムは天然にも宇宙線と大気の反応によりごく微量に存在し、雨水その他の天然水中にも入っていましたが、戦後の核実験や原発稼働によって自然界のトリチウム量は急増しました。 問題なのは、原子力発電では事故を起こさなくても稼働させるだけで、原子炉内の二重水素が中性子捕獲によりトリチウム水が生成され、膨大なトリチウムを出すことです。

トリチウムは世界中で垂れ流し

電気出力100万kWの軽水炉を1年間運転すると、原子炉ごとに異なりますが、加圧水型軽水炉内には約200兆Bq、沸騰水型軽水炉では約20兆Bqのトリチウムを放出しています。 日本の年間の放出管理基準値は22兆Bqですが、これは国内で初めに稼働した福島の沸騰水型の原子炉では、年間約20兆Bqのトリチウムを排出したので、そのまま海洋放出できるように年間22兆BqまでOKと、国が勝手に規制値を決めたのです。 何の科学的、医学的根拠もありません。世界的にはWHOが1万Bq/ℓ、カナダは7千Bq/ℓ、アメリカは740Bq/ℓ、EUは100Bq/ℓで、規制機関によって幅があります。 カナダはトリチウムを大量に出す重水炉の原発周辺で小児白血病やダウン症候群、新生児死亡の増加など実証されているので、飲料水は20Bq/ℓ以下となっています。 しかし、日本のトリチウムの排出規制基準値は、水の形態の場合は60Bq/cm3であり、水以外の化合物の場合は40Bq/cm3、有機物の形態では30Bq/cm3です。 水中放出の濃度規制値は1cm3当たり60Bqを1リツトルに直すと6万Bq/ℓですが、それ以下に薄めれば海洋放出できるわけです。 この原子力施設からの排水中のトリチウムの規制値も全く根拠はありません。 1m3に換算すると6千万Bq/m3となります。 こんなインチキな印象操作も使って、トリチウムの問題を隠蔽しているのです。 トリチウムはろ過や脱塩、蒸留を行なっても普通の水素と分離することがとても難しく、1トンのトリチウム水の分離に約二千万円かかると言われています。 そのため最終的には海洋投棄しようとしているのです。

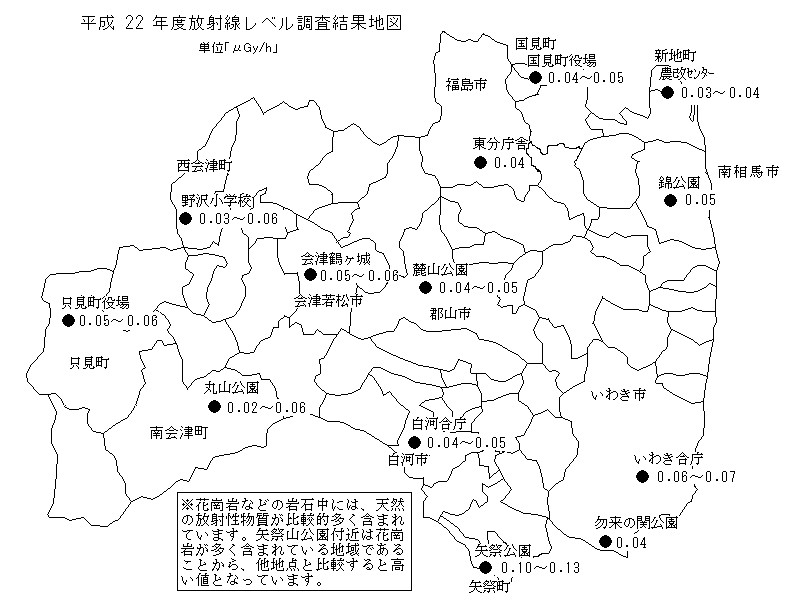

原発事故前の県内の空間放射線量 (2010年(平成22年度)放射線レベル調査)

平常時の値は0.02~0.13μGy/hの範囲でした。1[μGy/h](マイクログレイ毎時) = 1[μSv/h](マイクロシーベルト毎時)。観測局では、物理量として計測される空気吸収線量率(Gy/h)の観測を行っていますが、人体への影響の大きさを表すには、線量当量率(Sv/h:シーベルト毎時)に換算して表示されます。

2011年3月 放射能漏れ事故以降の 放射線レベルの推移

国際放射線防護委員会の定める一般公衆の年間被曝許容限度は、1mSv。被ばく線量年間1ミリシーベルト(mSv/年)を、一時間当たりに換算すると、毎時0.19 マイクロシーベルト(μSv/h)(1日のうち屋外に8時間、屋内(遮へい効果(0.4倍)のある木造家屋)に16時間滞在するという生活パターンを仮定)。放射線量率を測定する場合、自然放射線(日本平均は、毎時0.04マイクロシーベルト(μSv/h))も併せて測定されるため、許容限度は、0.19+0.04=0.23マイクロシーベルト(μSv/h)。以下の図では、白と一番薄い水色のところのみです。