目次

Deep Dark テクノロジー ver1 & ver2 共通

アルゴリズムが画像の各部分を分析し、光害に関連している画像要素を判断。光害要素を除去することで、希望の天体とそれを取り囲む無数 の星が現れます。

光害が深刻な都市環境であっても、惑星、星雲、銀河が無限に深い黒色の背 景に対して浮かび上がります。 光害のボートルスケールで9段階中9と悪名 高い東京やラスベガスでも、さんかく座銀河や亜 鈴状星雲の見事な姿が観察できます。

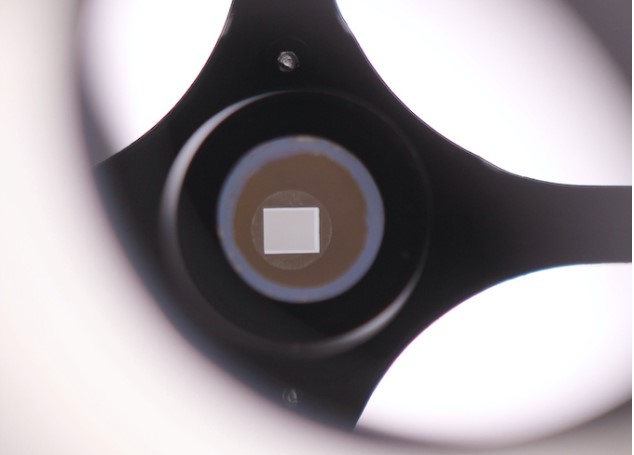

センサーの比較

eVscope2 で使用

2.9ミクロン(0.0029mm)のサイズで、2,712×1,538ピクセルの有効配列を備えたソニー IMX347LQR CMOS。対角線9mm。IMX347センサーの画素が小さいため、eVscope 2の解像度は約1.3秒角。

IMX224の兄弟機として高く評価されている、IMX385やIMX178のようなものを使用しなかったのは、おそらく供給または予算の要因が関係したのでしょう。

Sony IMX347センサーは、eVscope1のSony IMX224よりもS/N比が低いことが示唆されています。

eVscope1 で使用

3.75 ミクロン (0.00375mm) のサイズで、1,304 × 976 ピクセルの有効配列を備えたソニー IMX224 センサー。対角線6.1mm。1.7秒角。0.005luxという低照度でも撮影可能。

接眼レンズの比較

eVscope2

eVscope2の視野の背景はベルベットブラック。eVscope 2の方が微妙なディテールや色相が豊かに見える。eVscope 2の接眼レンズの光学系はマルチコーティングされています。

eVscope1

電子接眼レンズは基本的にルーペで、高品質の小型OLEDスクリーンに焦点を合わせています。視野の背景は明るめです。

超解像画像 「ピクセルシフト」を利用

eVscope2

eVscope 2 の Sony IMX347 センサーは、ライブビューモードで 2,048 × 1,536 の解像度を提供し、フルフレーム拡張ビジョンモードでは 3,200 × 2,400 の解像度にスタックおよび内部でアップスケールされます。

情報オーバーレイ付きの拡張ビジョン画像を保存することを選択した場合、2,800×2,800の解像度で出力されます。

eVscope1

最新のアプリでは、フルフレーム拡張ビジョンモードで 2560 x 1920 の解像度にスタックおよび内部でアップスケールされています。

情報オーバーレイ付きの拡張ビジョン画像を保存することを選択した場合、2,240 × 2,240 の解像度で出力されます。

総括

eVscope 2のIMX347センサーは大きいかもしれませんが、eVscope1で試行錯誤されたIMX224チップは、画質でまだ優位に立っている可能性があります。

eVscope 2の解像度の優位性でさえ、平均的な観察条件下ではごくわずかです。光軸やフォーカスの調整が不十分だと、eVscope 1 と 2 の差はほぼ無くなってしまいます。

また、eVscope 1の視野角は 約 28×37 分角、eVscope 2の視野角は 約 34x45 分角 。eVscope 2 の視野が1.2倍広い ⇒ 天体は0.83倍になる、それだけ小さく写る ⇒ eVscope 1と同じ大きさにするためには、1.2倍デジタルズームを行う必要があります。

アップスケールされた後の解像度の差は、3200÷2560=1.25 2400÷1920=1.25 1.25倍しかないため、1.2倍のデジタルズームすると、ほぼ同じになってしまいます。

eVscope 2 のセンサーの変更は、解像度を上げるためではなく、視野を広くして月全体が見えるようにするために行ったと思われます。

eVscope1 M42

eVscope2 M42

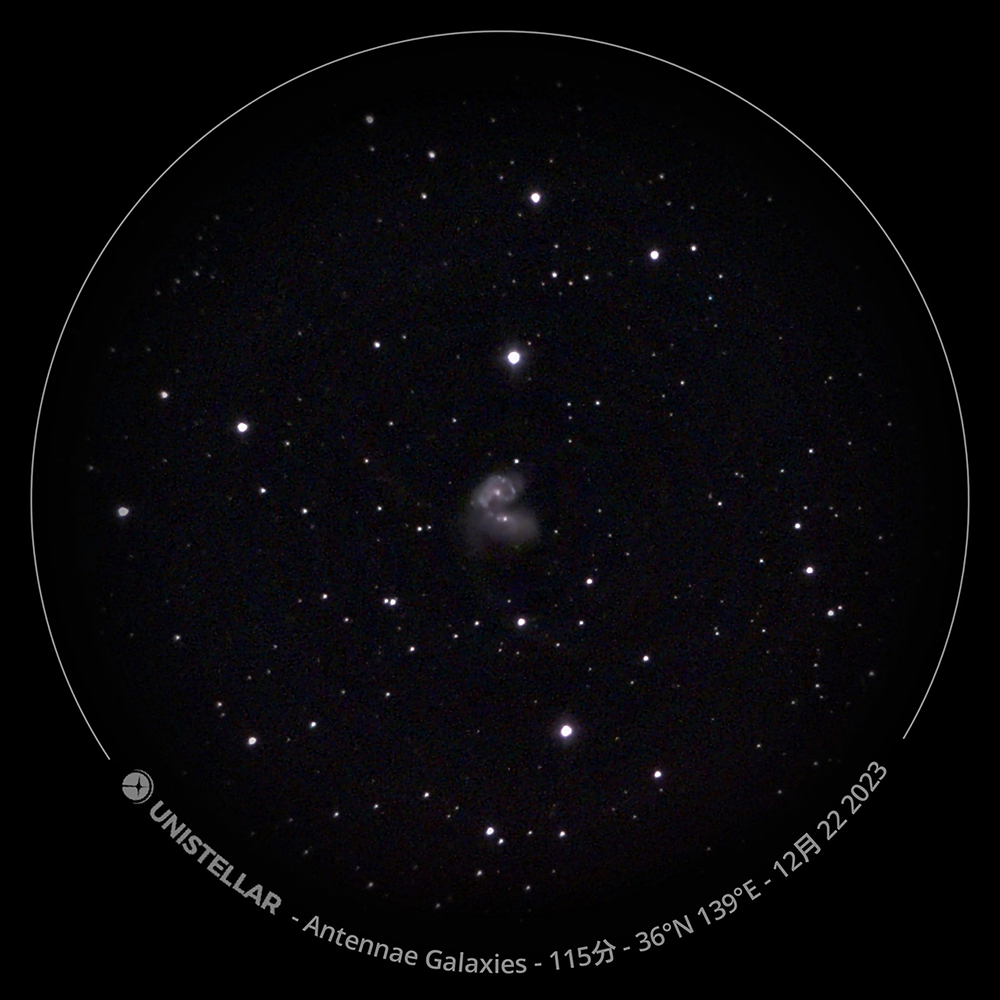

アンテナ星雲 EVSCOPE Ver1 vs EVSCOPE Ver2

写野の広さが明確な違いですが、星像のシャープさは変わらないように見えます。

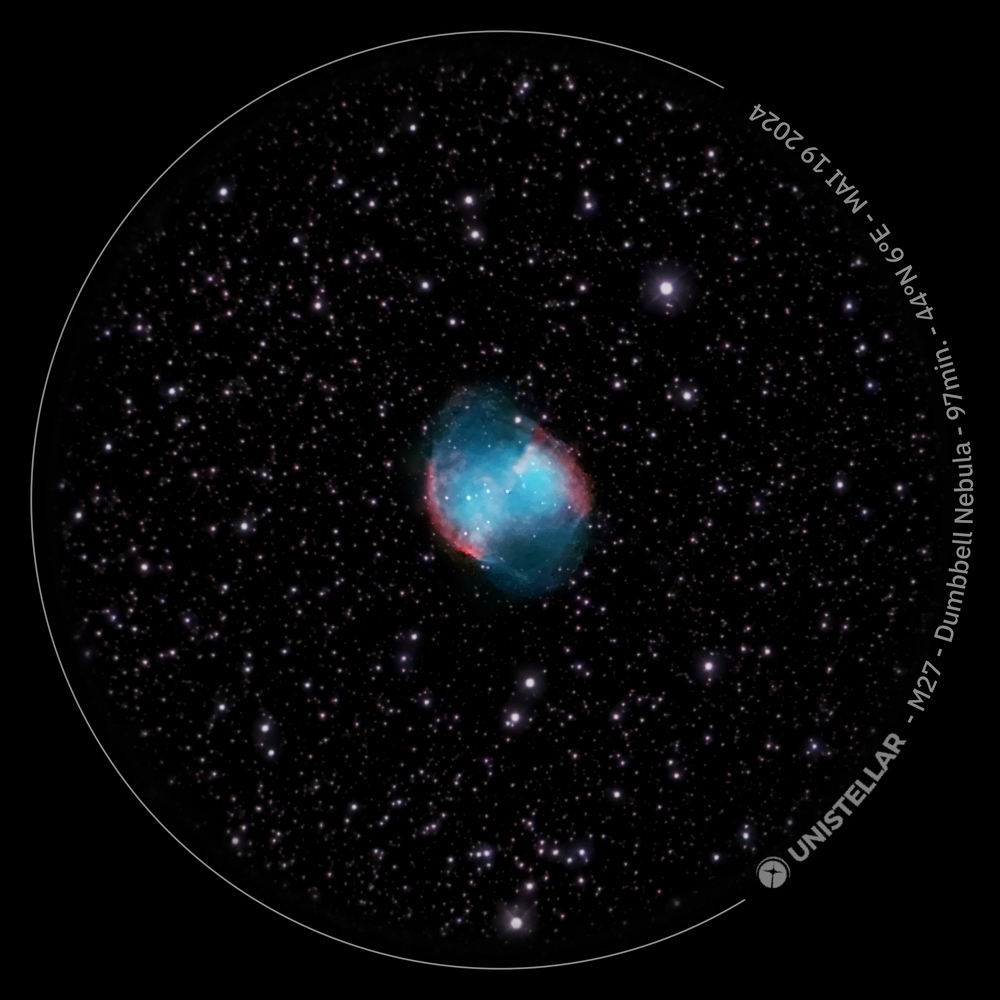

M27 EVSCOPE Ver1 vs EVSCOPE Ver2

露出時間が違いますが、写野の広さの違いがわかります。